In einer Zeit, in der technologische Innovationen die Art und Weise, wie wir kreativ sind und arbeiten, ständig verändern, zeichnet sich eine bemerkenswerte Gegenbewegung ab: die Ära der Lo-Fi Kunst und menschlicher Werkzeuge. Während die Softwareindustrie einst von großen Konzernen dominiert wurde, die vollgepackte, allumfassende Produkte präsentierten, erleben wir heute eine Rückbesinnung auf Einfachheit, Handwerk und die menschliche Note. Diese Entwicklung ist nicht nur ein Trend, sondern auch eine Reaktion auf eine Welt, in der Kreativität zunehmend automatisiert und standardisiert wird. Die Entstehung der Lo-Fi Kunst und ihre Bedeutung liegt im Widerstand gegen die Perfektion und die mühelose Herstellung von Inhalten durch Künstliche Intelligenz und hochkomplexe Software. In der Vergangenheit war Software schwer zu entwickeln und als größtes Qualitätsmerkmal galten innovative Funktionen.

Nutzer kauften Version 1.0, weil sie revolutionär war, Version 2.0, weil sie neue Funktionen brachte. Doch nach unzähligen Updates wurde der Markt gesättigt mit Produkten, die alle nur noch auf Masse, Reichweite und Profitmaximierung ausgerichtet waren. Der ursprüngliche Wert des Produkts selbst trat in den Hintergrund.

Heute erleben wir, wie der Markt zwar von den großen Playern weiter dominiert wird, gleichzeitig aber Nischen und Alternativen entstehen, die sich auf den Wert von handgefertigten, menschlich geprägten Kreationen konzentrieren. Diese Tendenz ist vergleichbar mit kulinarischen Phänomenen: Während Domino’s als das Microsoft der Pizza besteht, wächst die Nachfrage nach kleinen, handwerklichen Pizzaläden, die mit Leidenschaft und Können besondere Geschmackserlebnisse bieten. Analog dazu suchen Kreative und Nutzer nach Werkzeugen und Plattformen, die nicht nur schnell und effizient sind, sondern den Prozess des Schaffens selbst bereichern und personalisieren. Die Herausforderung der Leere, die der sogenannte „leere Blatt“-Moment beschreibt, bleibt zentral im kreativen Prozess. Ein weisses, unbeschriebenes Dokument oder eine leere Leinwand können Angst auslösen.

Um diese „gähnende Leere“ zu überwinden, entwickelten viele Softwarehersteller Vorlagen, Templates und zuletzt KI-gestützte Funktionen, die Nutzern schnell fertige Ergebnisse liefern. Obwohl diese Werkzeuge für viele Menschen Erleichterung bieten, bergen sie zugleich Risiken. Sie erzeugen eine Art von „kreativem Kokon“, der Nutzer davor bewahrt, individuelle Fehler zu machen oder unperfekte Ergebnisse zu präsentieren. Allerdings gehört das Scheitern untrennbar zum Lernprozess, zur Entwicklung eigener Fähigkeiten und zur Herausbildung einer unverwechselbaren künstlerischen oder schriftstellerischen Stimme. Die hohe Angst vor Unvollkommenheit verwehrt vielen Menschen die Möglichkeit, sich künstlerisch zu entfalten.

Dabei ist der Prozess des Lernens und Verfeinerns häufig eine schmerzhafte, aber notwendige Erfahrung. Kreativität bedeutet nicht, sofort die perfekte Idee oder das optimale Kunstwerk zu entwickeln, sondern sich durch Fehler und Frustration weiterzuentwickeln. Die herrschende Technologie kann diese Reise durch ihre „perfekten“ Lösungen oft unterbrechen, weil sie das eigentliche Tun abnimmt. Die Folge ist eine Entkopplung von Kreativem und Authentischem, bei der nicht mehr der individuelle Ausdruck, sondern die Ergebnisorientierung im Vordergrund steht. Erfahrungen eines kreativen Schaffens verdeutlichen, wie wichtig der Weg zum Ergebnis ist.

So dauert es manchmal Wochen oder sogar Jahre, um einen Text oder ein Kunstwerk zu vollenden. Während dieser Zeit verändern sich Ideen, der Stil wird geschliffen, manche Ansätze werden verworfen, und ein persönlicher Zugang entsteht erst im Laufe des Prozesses. Diese Arbeit ist unbequem und schwierig, doch sie ist das Fundament für Authentizität und Einzigartigkeit. Das Veröffentlichen eines unvollkommenen Werkes erfordert Mut und ist oftmals viel wertvoller als das heimliche Streben nach vermeintlicher Perfektion. Die Imperfektion macht ein Werk lebendig und nachvollziehbar.

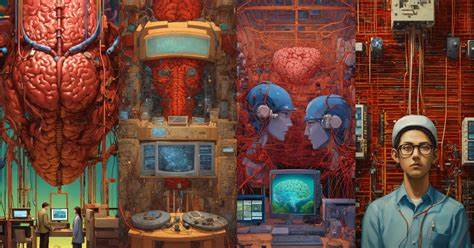

Innerhalb dieser Lo-Fi Ära gewinnt die Beziehung zwischen Mensch und Werkzeug eine neue Qualität. Während große Sprachmodelle und KI-Anwendungen rasch in der Breite akzeptiert wurden und Investoren in kurzer Zeit Milliarden investierten, zeichnet sich langsam ein differenzierteres Bild ab. Künstliche Intelligenz ist zwar beeindruckend in der Verarbeitung großer Datenmengen, Zusammenfassungen und Bilderkennung, doch ihr Einfluss auf die Kreativität ist ambivalent. Die Gefahr, dass sie Inhalte entzaubert und ihre Zugänglichkeit reduziert, wird zunehmend erkannt. In diesem Sinne fragen sich viele, ob es nicht besser ist, Werkzeuge zu bevorzugen, die nicht nur Effizienz fördern, sondern die Menschen dabei unterstützen, eigener Schöpfer zu bleiben und den kreativen Prozess bewusst zu durchlaufen.

Der Wunsch nach Einfachheit und Verständlichkeit steigt gerade dann, wenn die Welt komplexer, schneller und lauter wird. Wo einst „easy to use“ bedeutete, eine Aufgabe unkompliziert erledigen zu können, sind heute Tools gefragt, die zum Nachdenken anregen und spielerische Interaktion ermöglichen. Nutzer schätzen Kameras, die ihre eigene Intuition fördern statt nur herausragende technische Bildergebnisse zu liefern. Handgeschriebene Werkzeuge, analoge Uhren und handgemachte Kleidung erleben dabei eine Renaissance, weil sie eine Gegenwelt zur massenhaften, anonymen Herstellung bieten. In der Softwarewelt stellt sich diese Entwicklung ebenso dar.

Viele Menschen verwenden die schnellsten, automatisierten Angebote, die meist KI-basierte Resultate liefern. Doch Enthusiasten und Kreative suchen nach Tools, die Raum für Reflexion, Fehler und persönliche Entfaltung lassen. Diese Werkzeuge unterstützen das langsame, anstrengende, aber tiefergehende Arbeiten. Es geht nicht um das bloße Ergebnis, sondern darum, den Weg des Schaffens zu genießen und ein unverwechselbares Ergebnis hervorzubringen. Eine entscheidende Erkenntnis ist dabei, dass man nicht gleichzeitig Enthusiast für alles sein kann.

Menschen entwickeln Vorlieben, mit denen sie sich intensiver beschäftigen wollen. Ähnlich wie manche Kameraenthusiasten ihre Leidenschaft ernst nehmen, während andere sich keine Gedanken über teure Weine machen, gibt es im kreativen Schaffen verschiedene Offenheiten und Interessen. Besonders für Software ist es wichtig, Produkte zu entwickeln, die den Nutzer ermutigen und nicht überfordern, die kein Hochgeschwindigkeitsergebnis versprechen, sondern den kreativen Prozess begleiten. Das Konzept von „Good Friction“ – der positiven Reibung – wird in diesem Zusammenhang immer wichtiger. Diese Reibung beschreibt die konstruktive Spannung und den kleinen Widerstand im kreativen Prozess, der zu tieferem Lernen und besseren Ergebnissen führt.

Werkzeuge, die diese Friktion zulassen, ermutigen dazu, zurückzublicken, Fehler anzunehmen und daraus zu lernen, statt sofort perfekt zu sein. Genau hierin liegt die Stärke der Lo-Fi Werkzeuge und menschlicher Tools. Die Zukunft der Kreativität ist mit dieser Verschiebung eng verknüpft. Während große Konzerne und Automatisierung weiterhin wichtige Rollen spielen, entstehen lebendige Gemeinschaften und Nutzergruppen, die Werte wie Authentizität, Handwerk und geistige Tiefe hochhalten. Solche Entwicklungen geben Hoffnung darauf, dass Technologie nicht zwangsläufig Entmenschlichung bedeutet, sondern auch Raum für das Humane, das Individuelle lässt.

Das Angebot handwerklicher, simple Tools steht im Widerspruch zur kapitalistischen Maxime des maximalen Profits. Dennoch zeigt die Nachfrage, dass es eine Gegenbewegung gibt, die nicht nur nostalgisch, sondern auch zukunftsweisend ist. Lo-Fi Kunst ist nicht einfach nur altbacken oder rückständig, sondern vielmehr Ausdruck einer bewussten Entscheidung für Qualität, Zeit und Haltung. Letztlich ist die Lo-Fi Ära auch eine Einladung, den eigenen Weg im kreativen Schaffen zu finden. Sie erinnert daran, dass die besten Werke oft aus kleinen Fehlern, aus Unvollkommenheiten und aus ehrlicher Mühe entstehen.

Der kreative Prozess ist ein persönliches Abenteuer, das durch die richtigen Werkzeuge begleitet, aber nicht ersetzt werden sollte. Technologien sollten Menschen stärken, nicht ersetzen. Die Wertschätzung von menschlichen Werkzeugen bedeutet, die eigene Handschrift wiederzuentdecken – sei es beim Schreiben, Malen, Softwarearbeiten oder handwerklichen Tätigkeiten. Es geht um die Rückkehr zu einer Kunstform, in der das „Wie“ genauso zählt wie das „Was“. Dabei ist die Lo-Fi Kunst kein Rückschritt, sondern ein Fortschritt hin zu einer Welt, in der Kreativität und Menschlichkeit Hand in Hand gehen und neue Impulse bekommen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Lo-Fi Kunst und die Renaissance menschlicher Werkzeuge das wichtige Gegengewicht zu einer oftmals übertechnisierten, schnelllebigen Welt bilden. Sie öffnen Räume für persönliche Entwicklung, Authentizität und nachhaltige Kreativität, die jenseits von sofortigen Ergebnissen lebt. Wer bereit ist, die unbequemeren Wege zu gehen, wird am Ende mit einem tieferen Verständnis für sein Schaffen und einem echten Ausdruck seiner Selbst belohnt.