Die Handelszölle unter der Präsidentschaft Donald Trumps haben eine Welle von juristischen Auseinandersetzungen ausgelöst, die das Fundament der amerikanischen Handelspolitik ins Wanken bringen könnten. Der Kern dieser Debatte liegt in der Frage, ob der Präsident rechtlich befugt ist, solch weitreichende Zölle einseitig zu verhängen, oder ob seine Vorgehensweise letztlich vor Gericht scheitern wird. Die juristischen Klagen gegen die sogenannte „Liberation Day“-Zollinitiative, angeführt von dreizehn Bundesstaaten, könnten die Rechtmäßigkeit von Trumps Maßnahmen fundamental infrage stellen und damit weitreichende Konsequenzen für die zukünftige Handelspolitik in den USA und darüber hinaus haben. Die Verhängung von Zöllen durch den Präsidenten ist nicht in der Verfassung selbst verankert, sondern basiert auf delegierter Gesetzgebung durch den Kongress. Die US-Verfassung in Artikel I, Abschnitt 8, gibt allein dem Kongress das Recht, Steuern und Abgaben zu erheben.

In der amerikanischen Geschichte gab es verschiedene bedeutende Zollgesetze, deren bekanntester Vertreter der Smoot-Hawley-Tarif von 1930 ist. Dieser Tarif wurde mitverantwortlich für die Verschärfung der Großen Depression angesehen und führte zu einem Umdenken in Bezug auf die Zölle und deren politische Handhabung. In Reaktion darauf verabschiedete der Kongress 1934 das Reciprocal Trade Agreement Act (RTAA), das dem Präsidenten gewisse Befugnisse verlieh, Tarifverhandlungen durchzuführen – jedoch immer im Rahmen reziproker Abkommen mit anderen Ländern. Diese Regelung trug maßgeblich zu einer liberaleren Handelspolitik bei und stellte klar, dass der Präsident nicht allein und willkürlich Zölle festsetzen darf. Anders verhält es sich mit der International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) von 1977, die ursprünglich darauf ausgelegt war, Präsidenten die Handlungsfreiheit bei nationalen Notfällen zuzugestehen.

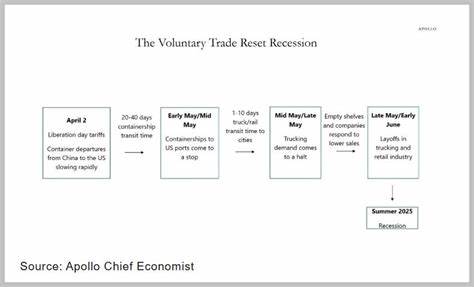

Diese gesetzliche Grundlage wurde bisher hauptsächlich genutzt, um Sanktionen gegen feindliche Staaten, wie etwa Russland, durchzusetzen. Die Verwendung der IEEPA zur Begründung von allgemeinen Handelszöllen durch Trump stellt eine neuartige und umstrittene Interpretation dar. Trump stützte seine Zollpolitik explizit auf die Erklärung eines „nationalen Notstands“ angesichts eines Handelsdefizits, das seiner Auffassung nach durch verschiedene ausländische Handelspraktiken verursacht werde. Mit 25-prozentigen Zöllen zunächst gegen Kanada und Mexiko und später gegen zahlreiche weitere Handelspartner setzte er eine aggressive nationale Handelspolitik um, die von Experten vielfach als eigensinnig und rechtlich bedenklich eingestuft wird. Der juristische Widerstand gegen diese Zölle kam prompt.

Einzelhändler und Bundesstaaten reichten Klagen ein, um die Rechtmäßigkeit der Präsidentenerlasse anzufechten. Diese Klagen fokussieren sich im Wesentlichen auf zwei Punkte: Erstens, dass die IEEPA dem Präsidenten nicht die Autorität verleiht, Zölle zu verhängen, und zweitens, dass die Delegation solch weitreichender Vollmachten an den Präsidenten verfassungswidrig sei, da sie die in der Verfassung verankerte Gewaltenteilung missachte. Ein zentrales Argument der Kläger ist, dass die umfassenden 10-prozentigen Zölle kaum mit dem erklärten „außergewöhnlichen“ Notstand in Verbindung stehen. Die Zölle gelten pauschal, ohne eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Handelspartner oder deren spezifischer Handelspraktiken vorzunehmen. Dadurch entstehe eher der Eindruck eines willkürlichen Machtmissbrauchs durch den Präsidenten.

Die verfassungsrechtliche Auseinandersetzung dreht sich unter anderem um das sogenannte „Nondelegation Doctrine“. Dieses Prinzip besagt, dass der Kongress keine uneingeschränkten Vollmachten auf die Exekutive übertragen darf. Allerdings hat der Oberste Gerichtshof der USA in der Vergangenheit selten diese Prinzipien durchgesetzt, was die Chancen der Kläger vor Gericht sowohl unsicher als auch spannend macht. Die Trump-Administration argumentiert im Gegenzug, dass die Gerichte grundsätzlich nicht befugt seien, solche politischen Entscheidungen zu überprüfen. Hier berufen sie sich auf die „Political Question Doctrine“, die besagt, dass bestimmte Fragen – insbesondere solche der Außenpolitik oder nationalen Sicherheit – nicht Gegenstand gerichtlicher Überprüfung sein sollten.

Dieses Argument könnte dem Präsidenten gewisse juristische Deckung geben, obwohl es auch als Versuch gewertet wird, die Judikative aus dem Entscheidungsprozess herauszuhalten. In der bisherigen Entwicklung der Verfahren zeichnen sich keine klaren Rechtsprechungstendenzen ab. Während Trump in einigen seiner juristischen Auseinandersetzungen vor Gericht Erfolge hatte, lagen seine Gewinnraten vor dem Obersten Gerichtshof relativ niedrig. Die besondere Zuständigkeit des U.S.

Court of International Trade und die Entscheidung, ob Fälle in zum Teil politisch zurückhaltenden Gerichten behandelt werden, könnte entscheidend sein. Die Auswirkungen dieser Handelskonflikte reichen weit über die unmittelbaren juristischen Fragen hinaus. Besonders interessant ist die Rolle von Kryptowährungen in diesem Kontext. Da Zölle traditionell nur auf physische Güter und nicht auf digitale Dienstleistungen oder Produkte angewandt werden, bieten Kryptowährungen wie Bitcoin in der globalen Wirtschaft ein besonderes Potenzial. Die Unsicherheit und Handelsschranken, die durch Trumps einseitige Zollpolitik verursacht werden, könnten dazu führen, dass digitale Währungen als alternative Zahlungsmittel für den internationalen Handel an Bedeutung gewinnen.

Während physische Waren durch höhere Zölle teurer und weniger verfügbar werden, bleiben digitale Vermögenswerte grenzüberschreitend und weitgehend unreguliert. Einige Beobachter sehen darin eine Art „Bestätigung“ der Rolle von Kryptowährungen als globale, dezentralisierte und ungehinderte Handelstechnologie. Die juristische Zukunft von Trumps Zöllen bleibt ungewiss, doch eines ist klar: Die anhaltenden Rechtsstreitigkeiten werden die Grenzen der Exekutivgewalt prüfen und möglicherweise neue Präzedenzfälle für die Machtbalance zwischen Kongress und Präsident setzen. Gleichzeitig zwingt die Situation Unternehmen und Investoren, ihr Handeln in einem zunehmend dynamischen und unsicheren Handelsumfeld neu zu justieren, wobei innovative Finanztechnologien wie Kryptowährungen eine immer größere Rolle spielen könnten. Insgesamt stellt Trumps Tarifpolitik nicht nur eine wirtschaftliche Herausforderung dar, sondern auch eine juristische Bewährungsprobe für die amerikanische Demokratie und ihre Prinzipien der Gewaltenteilung.

Ob die Zölle vor Gericht Bestand haben oder als verfassungswidrig eingestuft werden, wird den Umgang mit Handelsrecht und Exekutivbefugnissen in den kommenden Jahren maßgeblich prägen.