Die Geschichte der Halbleitertechnologie ist eine faszinierende Reise, die den Fortschritt von frühen, schweren und unzuverlässigen Vakuumröhren bis hin zu milliardenschweren Transistoren auf einem einzigen Chip beschreibt. Dieses lange Skalierungskarussell hat die Entwicklung der Elektronik nachhaltig geprägt und bildet die Grundlage vieler moderner Technologien, von Smartphones bis hin zu Supercomputern. Die daraus entstandene Ära der integrierten Systeme hat die Leistungsfähigkeit, Effizienz und Vielfalt elektronischer Geräte maßgeblich gehoben. Doch mit wachsenden Herausforderungen steigen auch die Anforderungen an Innovationen wie Chiplets, die das nächste Kapitel dieser Erfolgsgeschichte einleiten. In den Anfangstagen der Computertechnik dominierten immense und fragile Vakuumröhren.

Diese wurden etwa in Geräten wie dem IBM 704 eingesetzt, das in den 1950er Jahren Pionierarbeit als wissenschaftlicher Rechner leistete. Die Vakuumröhre war eine Grundlage für digitale Schaltungen, aber sie benötigte unzählige Kühl- und Stromressourcen, war schwer zu warten und nicht besonders langlebig. Trotz dieser Limitierungen führte sie in Kombination mit frühen Programmiersprachen wie FORTRAN und LISP bahnbrechende Rechenleistungen vor. Der Wechsel zu Halbleitertransistoren entstand aus der Notwendigkeit, kleinere, energieeffizientere und robustere Bauteile zu schaffen. Die bahnbrechende Erfindung des Transistors 1947 bei Bell Labs war ein revolutionärer Schritt.

Während dieser erste Transistor noch groß und sperrig war, zeigte er das immense Potenzial von Halbleitermaterialien, vor allem Silizium und Germanium, um elektronische Signale zu verstärken und zu schalten. Die Faszination für die Halbleitertechnik wurde durch intensive Forschung und den Austausch von Wissen weltweit befeuert, sodass bald Firmen wie Sony begannen, diese Technologien zu nutzen, um beispielsweise tragbare Transistorradios zu produzieren. Die Skalierung begann sich zu beschleunigen, doch zu Beginn waren die Halbleitertransistoren als einzelne, diskrete Komponenten noch zu groß und kompliziert für umfangreichere Anwendungen. Der Durchbruch kam mit der Idee der integrierten Schaltkreise (IC), bei denen viele Transistoren und andere Bauteile direkt auf einem einzigen Siliziumchip gefertigt wurden. Jack Kilby demonstrierte erstmals 1958 den Prototyp eines solchen integrierten Schaltkreises, gefolgt von Robert Noyce, der die Integration von Verbindungsleitungen auf demselben Chip ermöglichte.

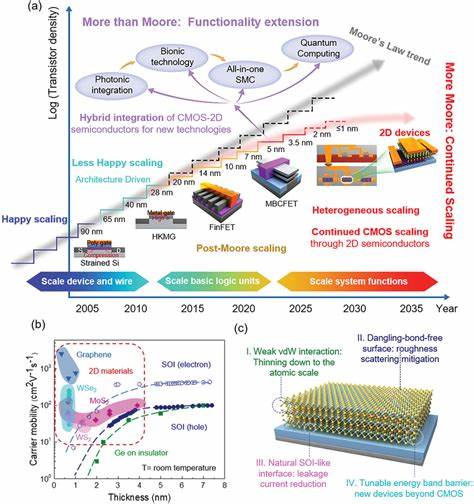

Diese Neuerungen waren Voraussetzung für den Gesetzmäßigkeit von Moore, der 1965 prognostizierte, dass die Anzahl der Transistoren auf einem Chip etwa alle zwei Jahre verdoppelt werden würde. Parallel zur Miniaturisierung entwickelte sich auch die sogenannte Planar-Technologie, die von Jean Hoerni bei Fairchild Semiconductor erfunden wurde. Sie ermöglichte die Herstellung von Transistoren auf einer planaren Oberfläche, geschützt durch eine dünne Oxidschicht, und machte die Fertigung stabiler und reproduzierbarer. Damit begannen sich Fertigungsprozesse zu etablieren, die die Herstellung immer komplexerer Chips möglich machten. Ein weiterer Meilenstein war die Einführung des Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistors (MOSFET), etwa 1959 bei Bell Labs.

Diese Technologie erwies sich später als Mainstream für digitale Schaltungen, da sie weniger Energie verbrauchte und leichter in sehr kleinen Strukturen realisierbar war. Ergänzt durch die Entwicklung von CMOS-Technologien (Complementary MOS), konnten Schaltungen mit sehr geringem Ruhestromverbrauch gefertigt werden, was besonders für mobile und stromsparende Geräte entscheidend wurde. In den 1960er und 1970er Jahren setzten sich die Kategorien hinsichtlich der Integrationsdichte durch: von Small Scale Integration (SSI) mit wenigen Dutzend Transistoren über Medium Scale Integration (MSI) bis zu Large Scale Integration (LSI), bei denen mehrere tausend Bauteile vereint wurden. Die Mikroprozessoren von Intel, wie der 4004 und sein Nachfolger 8086, sind deutliche Beispiele für den Fortschritt damals. Diese Chips verwandelten komplette CPU-Funktionalitäten in kompakte Siliziumbausteine und bildeten die Grundlage für die Computerrevolution.

Die Fertigungstechnologien wurden immer ausgefeilter und ermöglichten schließlich Very Large Scale Integration (VLSI) in den 1980er Jahren. Chips wie der Intel 486 mit Millionen von Transistoren waren nicht mehr allein für Computer gedacht, sondern fanden auch in Werkzeugmaschinen, Automobilen und Telekommunikation Anwendung. Fortschritte bei Lithographie, Dotierverfahren und chemischen Prozessen trieben die Miniaturisierung und Leistungsfähigkeit kontinuierlich voran. Doch mit steigender Komplexität und schrumpfenden Strukturgrößen traten auch erhebliche Herausforderungen zutage. Die Kosten für die Entwicklung neuer Fertigungstechnologien wuchsen exponentiell, Designzyklen und Verifizierungsaufwände wurden intensiver, und die physikalischen Grenzen der Skalierung rückten näher.

Insbesondere die Herstellung großer monolithischer Chips (System on a Chip, SoC) brachte neue Probleme mit sich: Die Wahrscheinlichkeit eines Defekts steigt mit der Chipgröße, was zu Ausschuss und höheren Kosten führt. Zudem können nicht alle Bestandteile eines SoC von den kleinsten Fertigungsprozessen profitieren, da etwa Analog- oder Hochfrequenzkomponenten oft bessere Eigenschaften bei größeren Strukturbreiten zeigen. Hinzu kommt die physikalische Limitierung hinsichtlich der Retikelfläche bei der Lithografie, die das maximale Chipformat beschränkt. So stoßen Designer und Fertiger zunehmend an Grenzen der monolithischen Integration. Als Antwort auf diese Herausforderungen hat sich das Konzept der Chiplets als vielversprechende Entwicklung etabliert.

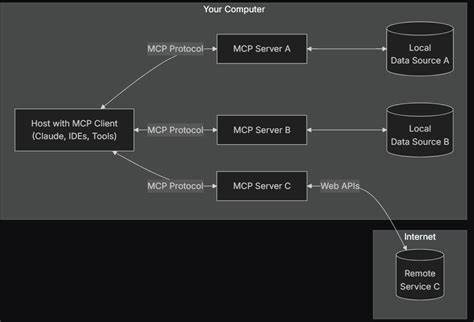

Chiplets sind kleine, spezialisierte Chips, die modular zusammengefügt werden, um komplexe Systeme zu bilden. Anstatt einen einzigen großen Chip zu fertigen, kann man einzelne Funktionsblöcke auf unterschiedlich optimierten Wafern herstellen und später zu einer Einheit zusammenfügen. Das reduziert Fertigungsrisiken und erlaubt eine flexiblere und kosteneffizientere Produktion. Chiplets können auf verschiedenen Prozesstechnologien basieren, sodass etwa ein Analogchip in 65 nm gefertigt wird, während ein digitaler Hochleistungsprozessor in 5 nm umgesetzt wird. Die Verbindung zwischen den Chiplets erfolgt über neuartige Interposer-Technologien und fortschrittliche Verpackungsverfahren, die hohe Bandbreiten bei geringem Energieverbrauch ermöglichen.

Der Ansatz verspricht zudem einen schnelleren Innovationszyklus, da einzelne Module unabhängig voneinander weiterentwickelt werden können. Dies wirkt sich positiv auf Time-to-Market und die Gesamtwirtschaftlichkeit aus, besonders in einem Umfeld, in dem Fertigungskapazitäten knapper und teurer werden. Die lange Geschichte der Halbleitertechnologie zeigt eine beeindruckende Kontinuität von Innovation und Anpassung. Vom ersten diskreten Transistor über integrierte Schaltungen bis zu komplexen SoCs und jetzt Chiplets, immer steht die Lösung praktischer Herausforderungen im Mittelpunkt. Die Branche hat es stets geschafft, sowohl technologische als auch wirtschaftliche Hürden zu überwinden, um weiterhin exponentielles Wachstum in Performance und Funktionalität zu ermöglichen.

In der Zukunft werden Chiplets eine zentrale Rolle spielen, um die Grenzen der Halbleiterskalierung zu verschieben und vielfältige Anwendungsszenarien zu bedienen. Die Kombination aus etablierten Herstellungsverfahren und fortgeschrittenen Verpackungs- und Verbindungstechniken schafft neue Möglichkeiten für flexible, leistungsstarke und kosteneffiziente elektronische Systeme. Gleichzeitig bleibt die Meisterung weiterer Herausforderungen wie Energieeffizienz, Wärmeabfuhr und Designkomplexität essentiell. Der Weg hin zur nächsten Generation von Halbleitertechnologien wird auch von neuen Materialien, 3D-Integration und vielleicht sogar revolutionären Konzepten wie Quantencomputing begleitet. Was einst mit sperrigen Vakuumröhren begann, ist heute eine hochentwickelte, vielschichtige technische Disziplin, die das Rückgrat der modernen Gesellschaft bildet.

Die lange Entwicklungszeit der Halbleiter-Skalierung zeigt eindrucksvoll, wie technologische Evolution kontinuierlich stattfindet. Sie steht exemplarisch für den menschlichen Erfindungsgeist und die unermüdliche Suche nach effizienteren und mächtigeren Technologien – ein Prozess, der mit den Chiplets in eine spannende neue Phase eintritt.