Die Chemie ist seit jeher eine Wissenschaft, die auf fundiertem Wissen, präzisem Denken und ausgiebiger Erfahrung basiert. Chemikerinnen und Chemiker entwickeln ihre Expertise über Jahre hinweg, vertiefen ihr Verständnis für molekulare Strukturen, Reaktionsmechanismen und Sicherheitsaspekte. Doch seit einiger Zeit hält die künstliche Intelligenz mit beeindruckenden Modellen Einzug in diesen Bereich. Die sogenannten Großsprachmodelle, oder Large Language Models (LLMs), zeigen eine bemerkenswerte Fähigkeit, komplexe chemische Sachverhalte zu verarbeiten und sogar über menschliche Experten hinauszugehen. Welche Bedeutung diese Entwicklung für die Chemie hat, zeigt aktuell eine umfassende Studie mit dem neu entwickelten ChemBench-Framework, welches die chemischen Kenntnisse und das Denkvermögen der KI auf den Prüfstand stellt.

\n\nDas ChemBench-Projekt stellt eine wichtige Errungenschaft in der systematischen Evaluierung von LLMs dar. Über 2700 Fragen aus unterschiedlichsten Bereichen der Chemie wurden zusammengetragen, mit besonderem Fokus auf verschiedene Schwierigkeitsgrade sowie erforderliche Fähigkeiten wie Wissen, Berechnung, Intuition und logisches Schlussfolgern. Dabei wurden reale Chemikerinnen und Chemiker als Vergleichsbasis hinzugezogen, um das Leistungsniveau der Modelle einschätzen zu können. Überraschend zeigt sich, dass einige der besten aktuellen LLMs im Durchschnitt sogar besser abschneiden als die befragten Fachleute. Dieses Ergebnis unterstreicht den rasanten Fortschritt in der KI, die in der Lage ist, ein ständig wachsendes Wissensvolumen effektiv zu durchdringen und anzuwenden.

\n\nTrotz dieser beachtlichen Erfolge bleibt der Umgang mit LLMs in der Chemie jedoch komplex und ambivalent. Während die Modelle bei vielen Standardfragen und typischen Problemen der Lehrbücher hervorstechen, offenbaren sie Schwächen bei Aufgaben, die tiefere Struktur- und Rationalisierungsfähigkeiten erfordern. Beispielsweise fällt es den Modellen schwer, basale analytische Aufgaben zu lösen, die beispielsweise die Auswertung von NMR-Spektren oder die Identifikation isomerer Moleküle beinhalten. Die Interpretation und das Verständnis von chemischen Strukturen als Text darstellen, erweist sich als Herausforderung, da die Modelle stattdessen eher Assoziationen auf Grundlage ihrer Trainingsdaten treffen als eine echte chemische Logik anzuwenden.\n\nEin weiteres interessantes Ergebnis betrifft die Einschätzung der Zuverlässigkeit ihrer eigenen Antworten durch die LLMs.

In zahlreichen Fällen zeigen die Systeme eine übermäßige Selbstsicherheit, selbst wenn sie falsche Angaben machen. Ein solches Verhalten kann in wissenschaftlichen und sicherheitsrelevanten Kontexten problematisch sein, da der Nutzer die Qualität der Informationen nicht immer kritischer hinterfragt. Chemische Sicherheit ist ein besonders sensibler Bereich, bei dem falsche oder ungenaue Auskünfte gefährliche Folgen haben können. Trotz ihrer Fortschritte konnten LLMs hier bislang keine gleichwertigen Leistungen wie erfahrene Chemiker erbringen.\n\nAuf der anderen Seite sind LLMs vielversprechend, wenn es um den Umgang mit großen Datenmengen und die schnelle Analyse von Textinformationen geht.

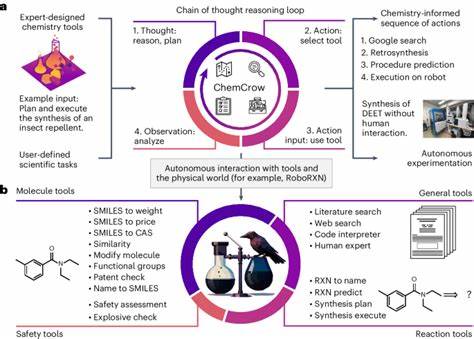

Da der Großteil des chemischen Wissens in Publikationen, Patenten und Datenbanken in Textform vorliegt, bieten Sprachmodelle eine bislang wenig genutzte Möglichkeit, dieses Wissen effizient zu erschließen. Die Fähigkeit, aus tausenden von Forschungsartikeln relevante Hinweise herauszufiltern, könnte die Arbeit von Chemikern enorm unterstützen und sogar zu neuen wissenschaftlichen Hypothesen führen. Dabei geht es nicht nur um das Abrufen von Fakten, sondern auch um das Verknüpfen von Informationen über verschiedene Fachgebiete hinweg.\n\nDie Integration von LLMs in chemische Arbeitsabläufe kann auch zur Automatisierung und Verbesserung von Experimenten beitragen. Kombiniert mit Werkzeugen wie Web-Suchen, Datenbankabfragen oder sogar Laborrobotern, könnten diese Systeme als digitale Assistenten fungieren und in Echtzeit auf neue Fragestellungen reagieren.

So erlaubt sie beispielsweise ein promptbasiertes Design von Syntheserouten oder Vorhersage von Reaktionsverläufen. Doch diese Möglichkeiten erfordern zudem eine klare Definition der Grenzen und eine kritische Begleitung durch erfahrene Fachleute.\n\nFür die Forschung und Lehre in der Chemie ergeben sich daraus wichtige Überlegungen. Der Nachweis, dass KI-basierte Systeme gängige Prüfungsaufgaben oftmals besser lösen als Studenten oder selbst erfahrene Chemiker, fordert ein Umdenken in der Art und Weise, wie chemisches Wissen vermittelt und geprüft wird. Es wird immer mehr wichtig, nicht allein auf reines Faktenwissen zu setzen, sondern vor allem auf kritisch-analytisches Denken und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge eigenständig zu durchdringen.

KI kann hierbei als hilfreiches Werkzeug und Multiplikator dienen, sollte jedoch nicht als Ersatz für menschliche Expertise und Urteilsvermögen verstanden werden.\n\nDie Studie zeigt außerdem, dass offene und transparente Benchmarking-Frameworks für die Weiterentwicklung der chemischen Künstlichen Intelligenz unverzichtbar sind. ChemBench ist ein Beispiel für eine solche Plattform, die es erlaubt, neue Modelle objektiv zu evaluieren, vergleichbar zu machen und offen zu verbessern. Dabei ist auch die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Forschern und Lehrenden entscheidend, um die Herausforderungen wie Vertrauen, Sicherheit und Erklärbarkeit von KI in der Chemie zu adressieren.\n\nNicht zuletzt bringen LLMs auch Risiken mit sich, insbesondere im Bereich der Dual-Use-Technologie.

Chemische Kenntnisse, die zum besseren Verständnis oder zur Entwicklung neuer Medikamente dienen, könnten auch missbraucht werden, beispielsweise für die Planung toxischer Substanzen. Hier sind klare ethische Richtlinien und technische Schutzmaßnahmen gefragt, um einen verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie zu gewährleisten.\n\nZusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verbindung von KI und Chemie ein dynamisches Feld voller Chancen und Herausforderungen darstellt. Die bisher erzielten Erfolge großer Sprachmodelle deuten auf ein enormes Potenzial hin, welches die Wissenschaft und Praxis in den kommenden Jahren maßgeblich verändern wird. Dennoch bleibt das kontrollierte Einsetzen und Verstehen dieser Technologien essenziell, um ihre Stärken optimal zu nutzen und Risiken zu minimieren.

Für Chemikerinnen und Chemiker heißt das, neue Kompetenzen im Umgang mit KI zu erlernen, offen für digitale Unterstützung zu sein und gleichzeitig ihre fundierte Fachkompetenz kritisch einzubringen. Die Zukunft der Chemie wird somit eine Symbiose aus menschlicher Expertise und künstlicher Intelligenz sein – ein Zusammenspiel, das faszinierende Möglichkeiten eröffnet und die Grenzen des bisherigen Wissens sprengen kann.