Die Anti-Defamation League (ADL) steht aktuell im Fokus einer weltweiten Debatte um die Rolle großer Technologieunternehmen in Konfliktgebieten. Die Organisation fordert den US-amerikanischen Tech-Giganten Google sowie seinen Mutterkonzern Alphabet dazu auf, eine bevorstehende Aktion von Aktionären abzulehnen, die eine Untersuchung hinsichtlich möglicher Menschenrechtsverletzungen durch das Projekt Nimbus verlangt. Nimbus ist ein Cloud- und Künstliche-Intelligenz-Projekt, das digital-technologische Infrastruktur für die israelische Regierung bereitstellt. Die zentrale Frage lautet, inwiefern Google durch die Bereitstellung dieser Dienste mitverantwortlich für die Situation im Nahostkonflikt ist – vor allem angesichts der eskalierenden Gewalt und der massiven Zerstörung im Gazastreifen. Die ADL bezeichnet die Untersuchungsinitiative als „getarnte Strategie“ einer Boykott- und Divestment-Bewegung, die israelische Sicherheitsinteressen schwächen wolle.

In ihrem eingehenden Schreiben an Google argumentiert die ADL, dass der Vorschlag unter dem Deckmantel des Schutzes der Menschenrechte ein Versuch sei, Israel in seiner Verteidigungsfähigkeit gegenüber verschiedenen Bedrohungen einzuschränken und dabei die Bedeutung der technologischen Unterstützung für das Land zu unterschätzen. Doch die Kritik an der Rolle von Technologieunternehmen wie Google wächst: Menschenrechtsorganisationen und internationale Beobachter werfen dem Projekt Nimbus vor, die israelischen Sicherheitsbehörden technologisch zu stärken und womöglich auch gegen die palästinensische Zivilbevölkerung einzusetzen. Diese Vorwürfe werden besonders angesichts aktueller Ereignisse laut, bei denen zahlreiche zivile Opfer und massive Infrastrukturzerstörungen in Gaza verzeichnet wurden. Die Vereinten Nationen und andere internationale Gremien sprechen von Menschenrechtsverletzungen und diskutieren sogar den Begriff „Genozid“ in diesem Kontext. Gleichzeitig gibt es eine deutliche Zurückhaltung von Seiten Googles, klar Stellung zu beziehen.

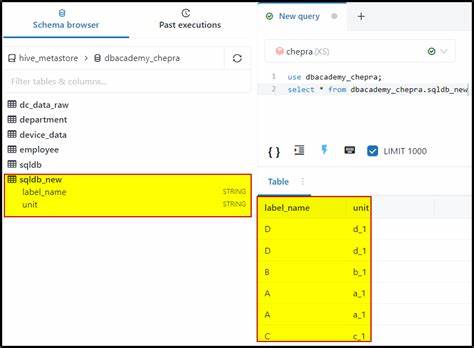

Intern berichten Quellen von juristischen Sorgen bei Google, dass die Cloud-Dienste in einer Weise verwendet werden könnten, die gegen internationales Recht verstößt oder zumindest zu Imageschäden führen kann. Eine interne Analyse aus dem Jahr 2021, die von investigativen Journalisten veröffentlicht wurde, legt nahe, dass eine Kontrolle nach Übergabe des Projekts an die israelische Regierung in der Praxis kaum möglich ist, weil Nutzungsrechte weitgehend uneingeschränkt bestehen, solange geltendes Recht nicht verletzt wird. Dieses Dilemma verdeutlicht die Schwierigkeiten, denen sich große Technologieunternehmen bei internationalen Partnerschaften gegenübersehen, wenn geopolitische und moralische Fragen auf technologische Innovation und wirtschaftliche Interessen treffen. Ein weiterer kritischer Punkt zeigt sich in der Zusammenarbeit zwischen Google und dem israelischen Staatssicherheitsapparat. Es wurde ein sogenanntes „Classified Team“ innerhalb von Google gebildet, bestehend aus israelischen Mitarbeitern mit geheimdienstlichen Sicherheitsfreigaben.

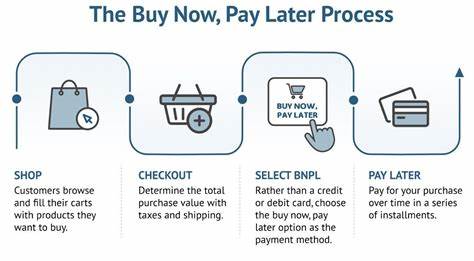

Dieses Team erhält Informationen, die der Rest des Unternehmens nicht einsehen kann, und tritt in regelmäßigem Austausch mit Regierungsbehörden, inklusive spezieller Trainings und gemeinsamen Übungen zur Bewältigung sicherheitsrelevanter Bedrohungen. Dieses Ausmaß der Vernetzung rückt Google nahe an die israelischen Sicherheitspraktiken heran und erhöht den Druck auf das Unternehmen, Verantwortung für die Folgen dieser Kooperation zu übernehmen. Auf der anderen Seite steht der Wunsch von Aktionären und verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen, die ethische Verpflichtung von Unternehmen zum Schutz der Menschenrechte stärker wahrzunehmen und Transparenz zu fordern. Der anstehende Aktionärsvorschlag zielt darauf ab, Google dazu zu verpflichten, zu untersuchen, in welchem Umfang Project Nimbus zur Unterstützung von Menschenrechtsverletzungen beiträgt und gegebenenfalls Konsequenzen daraus zu ziehen. Diese Forderung steht in einem globalen Trend, der Unternehmen zunehmend an ihre soziale und ökologische Verantwortung bindet.

Dennoch versucht Google, gemessen an öffentlichen Äußerungen, das Projekt als unerlässliche Partnerschaft mit einem strategischen Verbündeten in einer geopolitisch instabilen Region darzustellen. Die offizielle Haltung des Unternehmens endet dabei nicht selten in vagen Bekundungen zur Bedeutung von Sicherheit und Stabilität, ohne konkrete Maßnahmen zur Rechenschaft zu erläutern. Parallel rufen Aktivistengruppen wie „No Tech for Apartheid“ und verschiedene Menschenrechtsorganisationen immer wieder dazu auf, solche Technologien nicht in Konfliktregionen zu exportieren, da sie unter Umständen zur Eskalation von Gewalt und Unterdrückung beitragen können. Insgesamt ist die Debatte um Project Nimbus ein beispielhafter Fall, der die Herausforderungen eines ethisch verantwortungsvollen Umgangs von Technologieunternehmen mit sensiblen politischen und sozialen Problemstellungen zeigt. Gerade global agierende Firmen wie Google befinden sich an einem Scheideweg: Sollen sie vorrangig wirtschaftliche und sicherheitspolitische Interessen verfolgen, selbst wenn dadurch Risiken für Menschenrechte entstehen? Oder müssen sie sich stärker an internationalen ethischen Standards messen lassen und ihre Geschäftsbeziehungen kritisch hinterfragen? Die Entscheidung von Alphabet bei der nächsten Aktionärsversammlung im Juni wird vermutlich ein bedeutendes Zeichen in dieser Debatte setzen.

Sie zeigt auch, wie gesellschaftlicher Druck von Interessengruppen, Aktionären und der Öffentlichkeit die Corporate Governance und das Risikomanagement großer Unternehmen zunehmend beeinflusst. Zudem illustriert der Fall, wie Technologie längst nicht mehr nur ein Mittel für Innovation und Wachstum ist, sondern auch ein machtvolles Werkzeug in geopolitischen Konflikten. Die ethische Verantwortung der beteiligten Parteien wächst damit parallel zu den technischen Möglichkeiten. In der globalisierten Welt scheint eine engere Verzahnung zwischen Tech-Konzernen und staatlichen Sicherheitsdiensten unvermeidlich, zugleich wächst das Interesse an klaren Regeln und Kontrollmechanismen, mit denen Menschenrechte geschützt werden können, auch wenn technische Kooperationen in umstrittenen Regionen stattfinden. Vor diesem Hintergrund wird die weitere Entwicklung rund um Project Nimbus und die Reaktionen von Google und Alphabet weltweit mit Spannung beobachtet.

Die Debatte wirft grundlegende Fragen zur Zukunft der Technologie, Ethik und internationalen Sicherheit auf – Fragen, die weit über den Nahostkonflikt hinausreichen.