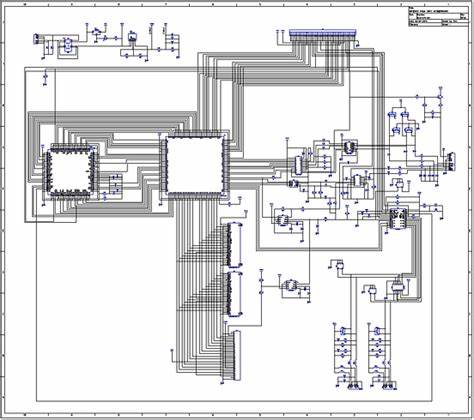

Der Nintendo 64 gehört zu den ikonischsten Spielkonsolen der 1990er Jahre und markiert eine entscheidende Weiterentwicklung in der Videospielwelt. Mit seiner technischen Architektur, die damals hochmoderne Technologien und Konzepte enthielt, setzte Nintendo Maßstäbe für die kommenden Generationen. Das Besondere an diesem System war die enge Zusammenarbeit mit Silicon Graphics Incorporated (SGI), einem Vorreiter in der Computergraphik, die dem Nintendo 64 eine erstaunliche Leistung und visuelle Qualität verlieh, die zum damaligen Zeitpunkt unerreicht war. Die zentrale Recheneinheit des Nintendo 64 trug den Namen NEC VR4300 CPU, eine Variante der MIPS R4300i-Architektur. Diese CPU lief mit einer Taktfrequenz von knapp unter 100 Megahertz und zeichnet sich durch ihre 64-Bit-Verarbeitung aus.

Das 64-Bit-Design ermöglichte eine deutlich größere Datenbandbreite und Speicherausnutzung gegenüber den 32-Bit-Vorgängern. Dennoch unterstützte der VR4300 einen 32-Bit-Datenbus, was eine gewisse Einschränkung darstellte. Die CPU verfügte über einen Fünf-Stufen-Pipeline-Prozess und einen 24 KB großen L1-Cache, der sich in 16 KB für Instruktionen und 8 KB für Daten aufteilte. Besonders bemerkenswert war die integrierte IEEE 754-konforme Fließkommaversion, die die Berechnung von komplexen Grafiken und physikalischen Effekten wesentlich beschleunigte. Die CPU konnte in zwei Modi betrieben werden: im traditionellen 32-Bit-Modus und im erweiterten 64-Bit-Modus.

Entwickler hatten somit die Flexibilität, die Möglichkeiten des Prozessors bestmöglich auszunutzen, wobei jedoch in der Praxis die meisten Spiele aufgrund der 32-Bit-Datenbusbeschränkung oft auf 32-Bit-Instruktionen setzten. Das Speicherdesign des Nintendo 64 folgte dem Unified Memory Architecture (UMA) Ansatz. Das bedeutete, dass sämtliche Komponenten, darunter CPU, Grafik- und Audioeinheiten, denselben gemeinsamen Arbeitsspeicher nutzten. Auf dem Motherboard waren 4,5 Megabyte Rambus DRAM (RDRAM) verbaut, eine damals relativ neue Speichertechnologie mit hoher Taktfrequenz und serieller Datenübertragung. RDRAM lief mit rund 250 Megahertz, was eine theoretische Bandbreite von etwa 500 Megabyte pro Sekunde ermöglichte, deutlich mehr als die zuvor verwendeten SDRAM-Typen.

Allerdings führte die serielle Architektur neben der Geschwindigkeit auch zu einer relativ gesteigerten Latenz, die von Entwicklern gut berücksichtigt werden musste. Eine Besonderheit war die Art, wie der Speicher logisch organisiert wurde. Obwohl physisch nur 4,5 Megabyte vorhanden waren, standen für die meisten Komponenten effektiv nur vier Megabyte zur Verfügung, da das restliche halbe Megabyte speziell für Grafikoperationen reserviert wurde. Darüber hinaus konnte der Speicher durch das sogenannte Expansion Pak auf 8 Megabyte erweitert werden. Dieses optionale Modul ermöglichte es Spielen wie Donkey Kong 64 oder The Legend of Zelda: Majora’s Mask, höhere Detailstufen und komplexere Welten darzustellen, indem sie zusätzlich verfügbaren RAM nutzten.

Die Grafik des Nintendo 64 wurde durch den sogenannten Reality Co-Processor (RCP) realisiert, ein äußerst komplexes und fortschrittliches System, das bei 62,5 Megahertz lief. Der RCP war in zwei Hauptkomponenten unterteilt: den Reality Signal Processor (RSP) und den Reality Display Processor (RDP). Der RSP war im Grunde eine speziell zugeschnittene MIPS-ähnliche Recheneinheit mit SIMD-Erweiterungen, die durch einen Vektorprozessor ergänzt wurde. Dieser Vektorprozessor verfügte über 32 Register mit jeweils 128 Bit und konnte acht 16-Bit-Vektoroperationen gleichzeitig verarbeiten. Damit war der RSP vor allem für Geometrieberechnungen verantwortlich, die sonst vom Hauptprozessor erledigt werden müssten.

Er konnte Transformationen, Beleuchtung und andere grafische Operationen effizient ausführen und damit die CPU erheblich entlasten. Die besondere Leistung des RSP beruhte auch auf der Verwendung von sogenannten Microcodes, kleinen Programmen, die zur Laufzeit geladen und ausgeführt werden konnten. Dadurch war es möglich, die Grafikpipeline flexibel an die Bedürfnisse verschiedener Spiele anzupassen. Nintendo bot hierfür standardisierte Microcodes an, während ambitionierte Entwickler eigene Programmierungen erstellen konnten, um die Grafik-Pipeline zu optimieren. Die Komplexität dieser Mikroprogrammierung ist bis heute ein Beispiel für den technischen Anspruch der Plattform.

Nachdem die geometrische Verarbeitung durch den RSP abgeschlossen war, übernahm der Reality Display Processor (RDP) die Rasterisierung. Der RDP war für die Umwandlung der Polygone in sichtbare Pixel zuständig, wobei er erstmals Hardware-Z-Buffering einsetzte. Diese Technik speicherte Tiefeninformationen der Pixel und ermöglichte so eine korrekte Darstellung von Vorder- und Hintergrund ohne komplexe Software-Sortierung von Polygonen. Der Z-Buffer war eine bahnbrechende Innovation, die die Entwicklung realistischer und komplexer 3D-Welten vereinfachte und gleichzeitig die Prozessorbelastung verringerte. Die maximale Auflösung, die der Nintendo 64 theoretisch erreichen konnte, lag bei 640x480 Pixeln mit 24-Bit-Farbentiefe, was 16,8 Millionen Farben entspricht.

In der Praxis war es allerdings üblich, niedrigere Einstellungen zu wählen, um Leistung zu sparen. Besonders in Spielen, die intensive 3D-Modelle und Effekte nutzten, war dieser Kompromiss unerlässlich. Die Texturierung basierte auf dem TMEM, einem kleinen Cache für Texturdaten direkt in der RDP, was jedoch auch Speicherengpässe zur Folge hatte. Diese Limitierungen forderten von Entwicklern kreatives Management der Grafikressourcen. Das Audiounterstützungssystem des Nintendo 64 war ebenso innovativ wie unkonventionell.

Anders als viele Mitbewerber kam die Konsole ohne dedizierten Audiochip aus. Stattdessen übernahm der Reality Signal Processor eine zentrale Rolle bei der Verarbeitung von Audio. Über spezielle Microcodes interpretierte der RSP Audiolisten, die Instrumente und Klänge mischten, komprimierten und Effekte anwendeten. Die Audio-Daten wurden schließlich vom Audio Interface (AI) an den Digital-Analog-Wandler (DAC) weitergeleitet. Dadurch entstand ein Stereo-Signal mit 16-Bit-Qualität.

Die Vorteile dieses Systems lagen in der Flexibilität und Leistungsfähigkeit, jedoch mussten Entwickler den CPU-Overhead beim Abspielen hochqualitativer Soundfiles einkalkulieren. Der Nintendo 64 verwendet als Speichermedium weiterhin Cartridges statt optischer Discs, wie sie einige Konkurrenten bereits einsetzen. Das führte zu einer höheren Datenzugriffsrate von etwa fünf Megabyte pro Sekunde, während CDs häufig deutlich langsamer waren. Allerdings war die Kapazität der Module begrenzt, was mit die Notwendigkeit erklärte, Musik und Grafikdaten oft zu komprimieren oder in spielbarer Form dynamisch zu generieren. Manche Spiele setzten hierbei auf sogenannte Sequencer, die statt fertiger Musikdateien Instrumente in Echtzeit zusammensetzten, vergleichbar mit MIDI.

Das Betriebssystem des Nintendo 64 war ein leichtgewichtiges Mikro-Kernel-System, das Multithreading über Nachrichtenweitergabe unterstützte. Die Hardware verfügte zwar über nur einen Kern, trotzdem war es wichtig, verschiedene Aufgaben wie Audio, Grafik und Spiel-Logik effizient zu organisieren. Das Betriebssystem wurde nicht als separates BIOS implementiert, sondern als Teil jedes Spiels geladen und angepasst. Es sorgte für Speicherverwaltung und I/O-Steuerung und kannte keine separaten BIOS-Services wie andere Konsolen seiner Zeit. Ein weiteres innovatives Element war der Bootprozess, der im Gegensatz zu vorherigen Nintendo-Konsolen eine Art Initial Program Load (IPL) beinhaltete.

Ein spezieller PIF-NUS-Chip auf dem Motherboard überprüfte den Kopierschutz-Chip (CIC) im Spielmodul und ließ die Konsole nur starten, wenn die Überprüfung bestand. Danach wurden die ersten Stadien des Systems vom internen ROM des PIF-Chips geladen und ausgeführt, bevor der Hauptprozessor gestartet wurde. Dieses Vorgehen verlieh dem System eine verbesserte Sicherheit gegenüber unerlaubten Kopien. Im Bereich der Erweiterungen erlaubte der Nintendo 64 den Anschluss verschiedener Zubehörteile am Controller, darunter der Memory Pak für Spieldaten und der Rumble Pak, der Vibrationseffekte erzeugte. Auf der Hardware-Seite war zudem ein Anschluss für das später erschienene Nintendo 64 Disk Drive vorhanden, eine Erweiterung, die bis zu 64 Megabyte große Magnetdisketten für Spiele nutzte.

Diese Speichererweiterung war vor allem in Japan verfügbar und ermöglichte breitere und komplexere Spielewelten, die durch die höhere Speicherkapazität gegenüber Cartridges begünstigt wurden. Die Entscheidung, den Nintendo 64 trotz des technischen Fortschritts auf Cartridges zu setzen, wurde ambivalent bewertet. Die schnellen Ladezeiten wurden positiv hervorgehoben, jedoch waren Entwicklungskosten und Limitierungen der Mediumgröße Hürden für Entwickler. Optische Medien mit größerer Kapazität waren günstiger herzustellen und ermöglichten reichhaltigere Inhalte, weshalb Konkurrenten wie Sony später damit große Erfolge erzielten. Insgesamt überzeugt die Architektur des Nintendo 64 durch eine starke technologisch durchdachte Symbiose aus High-End-Computing-Komponenten und kosteneffizienten Lösungen für den Massenmarkt.

Die Kombination aus 64-Bit-Rechnung, dem innovativen Grafikkoprozessor und dem besonderen Speicher- und Audio-Design prägte viele der klassischen Spiele, die noch heute als Meilensteine gelten. Auch wenn das System nicht das kommerziell erfolgreichste seiner Zeit war, beeinflusste seine Technologie die Entwicklung der nachfolgenden Konsolen deutlich. Die tiefere Auseinandersetzung mit den technischen Feinkonstruktionen des Nintendo 64 zeigt, wie sehr Hardware und Software-Design Hand in Hand gehen müssen, um anspruchsvolle 3D-Spielwelten zu realisieren. Programmierer mussten vielfach kreative Wege finden, um die Limitationen der Plattform zu umschiffen und das Potential maximal zu nutzen. Dabei spielten auch die Microcodes im Reality Signal Processor eine Schlüsselrolle, da sie eine Art Mini-Betriebssystem für den Grafikprozessor darstellten und in Echtzeit für unterschiedliche Anforderungen umgeschrieben werden konnten.