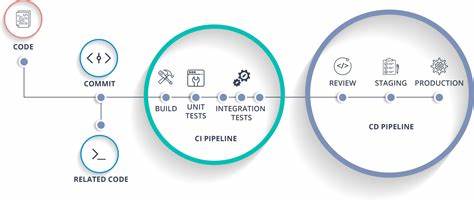

In Zeiten des Klimawandels gewinnt das Bewusstsein für nachhaltige Technologien in allen Industriezweigen zunehmend an Relevanz. Besonders die IT-Branche und die Softwareentwicklung stehen vor der Herausforderung, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD) gehören inzwischen zum Alltag in modernen Entwicklungsprozessen, wobei Cloud-Provider die nötige Infrastruktur bereitstellen. Doch gerade diese Cloud-Infrastruktur verursacht durch den hohen Energieverbrauch signifikante CO₂-Emissionen. Eine innovative Lösung zeigt, wie durch die gezielte Auswahl des Standorts, an dem der Code ausgeführt wird, die Emissionen drastisch reduziert werden können – und das ohne Änderung der zugrundeliegenden Logik oder Infrastruktur.

Dieses Konzept eröffnet eine spannende Perspektive für Entwickler, DevOps-Teams und Unternehmen, die ihre Cloud-Nutzung nachhaltiger gestalten wollen. Die Grundlage dieses Ansatzes liegt in den unterschiedlichen Energiequellen, mit denen Cloud-Regionen weltweit betrieben werden. Während einige Rechenzentren auf erneuerbare Energien wie Wasserkraft, Wind oder Kernenergie zurückgreifen, sind andere noch stark abhängig von fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Gas. Diese Unterschiede wirken sich unmittelbar auf den sogenannten carbon intensity Wert der jeweiligen Region aus, also die Menge an CO₂, die pro Kilowattstunde verbrauchter Energie emittiert wird. Entsprechend bietet es sich an, Cloud-Workloads dort auszuführen, wo die CO₂-Intensität des Stromnetzes am geringsten ist.

Durch die Automatisierung dieses Prozesses, etwa durch Tools wie CarbonRunner, können CI/CD-Jobs in Echtzeit analysiert und an die jeweils nachhaltigste Cloud-Region gesendet werden. Dabei berücksichtigt das System verschiedene Faktoren wie Latenz, Performance und präferierte Cloud-Anbieter, um einen optimalen Kompromiss zwischen Effizienz und Umweltschutz zu gewährleisten. Das Ergebnis ist eine bemerkenswerte Reduktion der CO₂-Emissionen um bis zu 90 Prozent pro Job, ohne dass Entwickler oder Nutzer Veränderungen an den Anwendungen selbst vornehmen müssen. Das Konzept führt zu einem Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie Infrastruktur in der Softwareentwicklung betrachtet wird. Statt allein auf Kosten, Geschwindigkeit oder Verfügbarkeit zu fokussieren, rückt nun auch die Nachhaltigkeit in den Vordergrund.

Dies ist insbesondere wichtig, wenn man bedenkt, dass gerade CI/CD-Prozesse häufig umfangreiche Testläufe, Datenverarbeitungen oder andere ressourcenintensive Aufgaben beinhalten, die nicht immer performance-kritisch sind. Die Priorisierung erneuerbarer Energien bei der Ausführung dieser Jobs kann die Umweltbilanz massiv verbessern, ohne dass Entwickler in ihrem Workflow eingeschränkt werden. Ein praktisches Beispiel verdeutlicht die Wirksamkeit: Ohne bewusste Regionalwahl lag der durchschnittliche CO₂-Ausstoß bei etwa 285 Gramm pro Kilowattstunde bei GitHub Actions und Azure Workloads. Wird der Ausführungsort jedoch gezielt auf Regionen limitiert, deren Stromnetz weniger als 100 Gramm CO₂ pro Kilowattstunde emittiert, sank der Durchschnitt auf lediglich 48 Gramm, teilweise sogar auf Werte von 24 Gramm. Diese Daten zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial in der optimierten Standortwahl für Cloud-Computing schlummert.

Auch wirtschaftlich bietet dieser Ansatz Vorteile. Die Reduktion des Energieverbrauchs und die intelligente Auswahl günstigerer Cloud-Regionen führen zu Einsparungen von etwa 25 Prozent oder mehr bei den Cloud-Kosten. Unternehmen profitieren dadurch doppelt: Sie schonen die Umwelt und reduzieren gleichzeitig ihre Ausgaben. Dies macht den nachhaltigen Betrieb nicht nur ethisch attraktiv, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll. Für Entwickler und Unternehmen stellt sich dabei die Frage, wie stark die Berücksichtigung von CO₂-Emissionen in zukünftigen Prozessen verankert werden sollte.

Sollten Entwickler eigenständig darauf achten und ihre Anwendungen entsprechend planen, oder gehört die Nachhaltigkeit vollständig in die Verantwortung von Plattformen und Cloud-Anbietern? Gerade bei CI/CD-Pipelines, die oft automatisiert und in größeren Mengen ablaufen, wäre die Integration einer solchen CO₂-optimierten Scheduling-Logik zentral, um breite Auswirkungen zu erzielen. Auch die technische Herausforderung, Livesdaten zur aktuellen Netzstromintensität in die Infrastruktursteuerung zu integrieren, ist eine spannende Entwicklungsaufgabe. Anbieter wie CarbonRunner setzen auf Echtzeitdaten von Stromnetzen, um möglichst aktuelle und präzise Entscheidungen zu treffen. Dies erfordert tiefe Integration mit Cloud-Anbietern und flexible Scheduling-Algorithmen. Das Bewusstsein für Klima- und Umweltschutz wächst bei Softwareentwicklern und IT-Verantwortlichen.

Insbesondere jüngere Generationen hinterfragen zunehmend die Nachhaltigkeitsaspekte ihrer Arbeit. Gleichzeitig erkennen immer mehr Unternehmen, dass sie durch grüne IT-Strategien nicht nur regulatorischen Vorgaben voraus sein können, sondern auch ihre öffentliche Wahrnehmung und interne Mitarbeitermotivation verbessern. Der Trend geht klar in Richtung Multi-Cloud und Cloud-Native-Architekturen, die eine hohe Flexibilität erlauben. Kombiniert mit intelligentem, carbon-aware Scheduling lassen sich so große Effekte erzielen. Dies erfordert jedoch auch eine enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, DevOps-Teams, Cloud-Anbietern und Anbietern von Nachhaltigkeitstools.

Insgesamt zeigt die gezielte Auswahl des Ausführungsorts von CI/CD-Jobs, dass technische Innovationen einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Indem Entwickler und Unternehmen zunehmend umweltbewusst agieren und dabei gleichzeitig von Kostenvorteilen profitieren, entsteht eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Die Zukunft der Softwareentwicklung muss nachhaltiger, effizienter und verantwortungsbewusster gestaltet werden – und die intelligente Standortwahl ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Je mehr Organisationen und Entwickler dieses Konzept annehmen und implementieren, desto größer ist der kumulative Einfluss auf die Reduzierung von Treibhausgasemissionen in der digitalen Welt. Cloud Computing ist längst nicht mehr nur eine Frage von Performance und Skalierbarkeit.

Es wird immer deutlicher, dass Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil moderner Infrastrukturkonzepte sein muss. Die Kombination aus technischem Fortschritt, ökologischer Verantwortung und wirtschaftlicher Vernunft eröffnet vielversprechende Perspektiven für die IT-Branche und unsere Gesellschaft insgesamt.