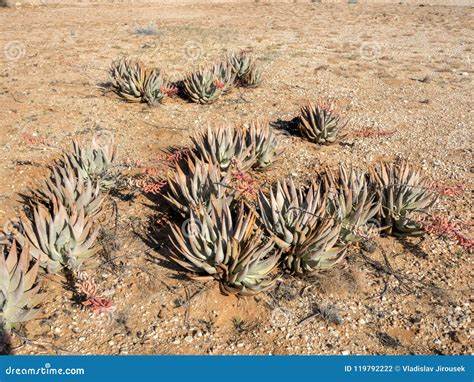

In den trockenen Regionen Südafrikas und Namibias sind Sukkulenten seit Jahrhunderten ein charakteristisches und ökologisch wertvolles Element der Landschaft. Diese Pflanzen, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnen, Wasser in ihren dicken, fleischigen Blättern und Stämmen zu speichern, sind perfekt an das raue Klima angepasst. Doch die Balance dieser Ökosysteme ist zunehmend gefährdet. Der fortschreitende Klimawandel und zunehmende menschliche Eingriffe führen dazu, dass die Wüste immer weiter expandiert und das Überleben der Sukkulenten massiv bedroht wird. Besonders betroffen sind hier Arten wie die Aloidendron ramosissimum, auch als Braunschwanz-Quiverbaum bekannt, die in der Region Namaqualand, die sich über beide Länder erstreckt, beheimatet sind.

Jüngste Untersuchungen von Botanikern wie Wendy Foden und Kayleigh Murray dokumentieren eine besorgniserregende Entwicklung: Ein Großteil der Sukkulenten-Spezies stirbt in den nördlicheren, wärmeren Teilen ihres Lebensraumes ab. Namaqualand, einst eine blühende Region mit einer Vielzahl verschiedener Pflanzenarten, zeigt heute große Gebiete, die man als „Friedhof“ der Sukkulenten bezeichnen könnte. Die dort einst üppig wachsenden Quiverbäume treten in immer geringerer Zahl auf und viele sind bereits abgestorben. Dies steht im klaren Zusammenhang mit der sich ausbreitenden Wüste, die durch eine Kombination aus höheren Temperaturen, erhöhter Dürre und menschlicher Einwirkung bedingt ist. Die Ursachen für die Wüstenausdehnung sind vielfältig und komplex.

Der anthropogene Klimawandel führt zu erhöhten Durchschnittstemperaturen und veränderten Niederschlagsmustern. In Südafrika und Namibia manifestiert sich dies durch längere Trockenperioden und weniger vorhersehbare Regenfälle, die das Wasserangebot für Sukkulenten erheblich einschränken. Zudem verstärkt die Überweidung durch Schafe und Ziegen die Probleme vor Ort. Wenn Tiere zu nahe an den Boden fressen, beschädigen sie den Wurzelschutz der Pflanzen und fördern die Bodenlockerung. Dies führt wiederum zu einer Freisetzung riesiger Sandmengen, die dann von kräftigen Winden als Sandstürme getragen werden.

Die Sandstürme wirken wie Sandpapier auf die weiterhin vorhandenen Pflanzen und können sie in kurzer Zeit regelrecht abschleifen oder zuerden. Darüber hinaus spielt die Bergbautätigkeit eine negative Rolle. Fahrzeuge und Maschinen durchbrechen die oberste Bodenschicht und den sogenannten Wurzelschutzmantel, der die Böden an Ort und Stelle hält. Dies verschärft das Problem der Sandentfernung und begünstigt das Fortschreiten der Wüste weiter. Die Landschaften, die früher eine reiche Vielfalt an Vegetation boten, ähneln heute teils einer Mondlandschaft – karg, trocken und ohne den früher prägenden Pflanzenbewuchs.

Die Situation der Quiverbäume ist dabei exemplarisch für die Bedrohung zahlreicher Sukkulentenarten der Region. Während im kühleren Süden der Verbreitungsgebiete einzelne Populationen sogar besser gedeihen, weil die Temperaturen dort inzwischen besser auf das Wachstum abgestimmt sind, gelingt keine südliche Ausbreitung der Art. Die Pflanzen können sich nicht von ihrem angestammten Habitat in wärmere Gebiete hinein ausdehnen. Die Kombination aus sich verändernden Umweltfaktoren und begrenzten natürlichen Ausbreitungsmöglichkeiten bedeutet, dass die Arten ihre angestammten Gebiete im nördlicheren, zunehmend trockenen Gebiet zunehmend verlieren, ohne neue Gebiete erfolgreich zu besiedeln. Langzeitbeobachtungen über die letzten zwei Jahrzehnte zeigen das Ausmaß der Problematik.

Einige Sukkulentenarten wie Aloidendron dichotomum – ein weiterer Quiverbaum und auf der Roten Liste als gefährdet gelistet – verschwinden zunehmend. Das ökologische Gleichgewicht gerät aus den Fugen, Wildtiere wie Gemsböcke und Springböcke, die auf die Pflanzenvielfalt angewiesen sind, verlieren damit wichtige Nahrungsquellen und Lebensräume. Der Verlust der Sukkulenten ist nicht nur ein Verlust an Biodiversität, sondern hat auch kulturelle und wirtschaftliche Auswirkungen. Die Pflanzen sind Teil der traditionellen Kulturen der Region, sie dienen als natürliche Ressourcen und können durch ihre Frost- und Hitzeresistenz in der Landschaft Stabilität schaffen, die Bodenerosion eindämmen und weitere klimabedingte Schäden mindern. Die gegenwärtigen Entwicklungen rufen den dringenden Bedarf an aktiven Schutzmaßnahmen hervor.

Wissenschaftler und Naturschützer fordern ein umfassendes Engagement, das die Reduzierung von Überweidung, die Regulierung von Bergbautätigkeiten und vor allem die Anpassung an die Folgen des Klimawandels umfasst. Ferner muss der Erhalt der verbleibenden Populationen durch gezielte Anzucht und Kultivierung in kontrollierten Umgebungen gefördert werden. Dies ist insbesondere notwendig, da die Wiederansiedlung in zu stark veränderten natürlichen Lebensräumen derzeit nicht möglich ist. Neben dem Schutz vor unmittelbaren Gefahren sollten auch weitere technische und wissenschaftliche Methoden eruiert werden, um die Anpassungsfähigkeit der Pflanzen an veränderte Umweltbedingungen zu verbessern. Die Forschung an genetischer Vielfalt und Anpassungsmechanismen könnte wichtige Impulse geben, wie die Sukkulenten in Zukunft weiterhin überleben und sich bestenfalls ausbreiten können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Niedergang der Sukkulenten in Südafrika und Namibia ein Symptom eines größeren ökologischen Problems ist. Die sich ausbreitende Wüste und der Klimawandel verändern die gesamte Landschaftsstruktur und führen zum Verlust wertvoller Pflanzenarten, die über Jahrtausende hinweg an diese Umgebung angepasst waren. Die Wissenschaft hat die Problematik erkannt, doch ohne entschiedene politische Maßnahmen, lokale und globale Anstrengungen zum Klimaschutz sowie nachhaltige Landnutzungspraktiken droht das stille Sterben der Sukkulenten ungebremst voranzuschreiten. Es bedarf eines integrativen Ansatzes, der ökonomische Interessen, ökologische Notwendigkeiten und den Schutz der Kultur miteinander verbindet. Nur so kann das fragile Gleichgewicht in diesen einzigartigen Wüstenökosystemen langfristig bewahrt werden.

Die Sukkulenten sind mehr als nur Überlebenskünstler in extremen Klimazonen – sie sind ein Zeichen für die Widerstandsfähigkeit der Natur, die wir heute schützen müssen, um das Erbe künftiger Generationen zu sichern.

![X-rays from an overdriven magnetron [video]](/images/5761E0B7-D7BE-4CCB-B37C-7F0573A7C39B)