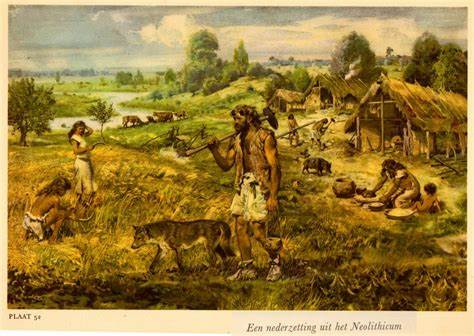

Die neolithische Revolution, auch als Agrarrevolution bekannt, stellt einen der wichtigsten Umbrüche in der Geschichte der Menschheit dar. Der Übergang von nomadischer Jäger- und Sammlerkultur zu sesshaften landwirtschaftlich geprägten Gemeinschaften veränderte nicht nur das soziale Gefüge, sondern legte auch den Grundstein für urbane Zivilisationen. Während archäologische und anthropologische Studien lange diskutierten, ob diese Entwicklung vor allem durch menschliche Innovation oder klimatische Veränderungen getrieben wurde, weist aktuelle Forschung aus der südlichen Levante auf eine komplexe Verbindung zwischen katastrophalen Feuerereignissen, Bodenerosion und dem Aufkommen der Landwirtschaft hin. Diese Erkenntnisse werfen neues Licht auf die Ursachen der neolithischen Revolution und verdeutlichen, wie Umweltfaktoren und menschliches Handeln eng miteinander verflochten sind. Die südliche Levante, eine Region, die heute Teile Israels, Jordaniens und des Libanon umfasst, gilt als eine der Wiegen der Frühlandwirtschaft.

Sie besticht durch ihre geografische Vielfalt mit unterschiedlichen Klimazonen, Landschaftsformen und Wasserressourcen. Diese Kombination bot zum einen reiche natürliche Ressourcen, zum anderen stellte sie die dort lebenden Menschen vor Herausforderungen, die Anpassungen und Innovationen erforderten. Forscher analysierten in den letzten Jahren sedimentäre Ablagerungen aus Seen wie dem Hula-See, Isotopenverhältnisse in Kalksteinformationen (Speleotheme) und historische Pegelstände des Toten Meeres. Diese unterschiedlichen Datenquellen liefern ein zusammenhängendes Bild, das von einer Umweltkrise während des frühen Holozäns – etwa vor 8.200 Jahren – zeugt.

Eine der auffälligsten Befunde sind extreme Peaks von Mikrokohlepartikeln in Sedimenten, die auf intensive Feuerereignisse hindeuten. Diese Brände waren offenbar nicht auf menschliche Aktivität zurückzuführen, sondern wurden durch steigende Blitzintensitäten ausgelöst, typischerweise durch trockene Gewitter, die durch klimatische Veränderungen gefördert wurden. Dieses Ereignis fiel zeitlich mit einem dramatischen Abfall des Wasserspiegels im Toten Meer zusammen, was auf eine anhaltende Dürreperiode hinweist. Die daraus resultierende Vegetationszerstörung führte zu einer massiven Bodenerosion an Hanglagen. Die erodierten Böden wurden in tiefer gelegene Täler und Senken gespült, wo sie sich als fruchtbare Sedimente ablagerten und somit den Boden für erste landwirtschaftliche Nutzung bereiteten.

Interessanterweise zeigen Isotopenanalysen von Strontium (87Sr/86Sr) aus Höhlenablagerungen einen deutlichen Abfall während dieser Zeitspanne, was mit dem Verlust von Oberboden und Vegetationsdecke über den Höhlen korreliert. Gleichzeitig spiegeln Kohlenstoffisotopen (δ13C) Veränderungen in der pflanzlichen Zusammensetzung wider, wobei der Verlust von C3-Pflanzen – typischerweise Wälder und Büsche – und das vermehrte Auftreten von offenlandtypischen Grasarten belegt sind. Diese Veränderungen im Ökosystem sind typisch für Gebiete, die von intensiven Feuern heimgesucht wurden und anschließend eher von Graslandschaften übernommen wurden. Aus archäologischer Sicht ist auffällig, dass sich neolithische Siedlungen bevorzugt auf ebenen Flächen und in Tälern konzentrierten, wo diese neu abgelagerten, nährstoffreichen Böden vorzufinden waren. Die Hügel und Mittelgebirge hingegen erlebten eine deutliche Bodendegradation und wurden für die Landwirtschaft kaum nutzbar.

Dies führte wahrscheinlich dazu, dass Menschengruppen sich in solche fruchtbaren Rückzugsgebiete begaben und damit den Grundstein für sesshafte Lebensweisen und die Entwicklung früher landwirtschaftlicher Techniken legten. Das Zusammenspiel von Umweltstress durch Feuer, Bodenerosion und Wassermangel im Gefolge von klimatisch bedingten Phänomenen wie der Verschiebung von Regen- und Gewitterzonen trieb demnach eine starke Anpassung des Menschen an seine Umgebung voran. Anstatt einfach nur auf günstige klimatische Bedingungen für die Landwirtschaft zu warten, wurden neue Wege entwickelt, um die veränderte Umwelt zu nutzen – etwa die Kontrolle von Feuer zur Landschaftsgestaltung und das gezielte Anpflanzen und Züchten von Pflanzen. Diese Entwicklungen sind als substanzieller Teil der neolithischen Revolution zu verstehen. Außerdem weist die Studie darauf hin, dass die intensiven Feuer nicht allein anthropogen verursacht waren.

Zwar sind kontrollierte Brände seit Jahrtausenden ein bekanntes Werkzeug vieler Kulturen zur Landnutzung, doch die massiven Baumverluste und die großflächige Bodenzerstörung von dieser Zeit sprechen für eine natürliche, klimatisch bedingte Feuerwelle. Verantwortlich war vermutlich ein Zusammenspiel aus stärkerer solarer Einstrahlung, Veränderungen in atmosphärischen Zirkulationsmustern und einer damit verbundenen Zunahme trockener Gewitter. Diese Interpretation unterstützt zudem die Hypothese, dass der Umweltwandel einer der Hauptmotoren für den kulturellen und technologischen Übergang vom Jäger und Sammler zum sesshaften Bauern war. Der Verlust natürlicher Ressourcen und die sich daraus ergebenden Herausforderungen zwangen die Menschen, ihre Lebensweise radikal zu verändern. Gleichzeitig schufen die neu entstandenen Bodenaccumulationen in Tälern optimale Voraussetzungen für die Landwirtschaft, da sie eine bessere Wasserspeicherung und Nährstoffverfügbarkeit boten.

Die Auswirkungen dieses katastrophalen Feuerereignisses und der Bodenerosion lassen sich nicht nur auf die Levante beschränken, sondern korrespondieren mit zeitlichen Umbrüchen in anderen Regionen des Mittelmeerbeckens und sogar global. So zeigen vergleichbare Daten etwa für die sogenannte 8,2-Kilojahr-Ereignisphase in Nordafrika und Europa ähnliche trockene und kalte Phasen mit erhöhtem Feueraufkommen. Solche großräumigen Klimaschwankungen könnten über komplexe Zusammenhänge Wetterzonen verschieben und ökologisch folgenschwere Veränderungen bewirken. Langfristig führte die Stabilisierung des Klimas und die Regeneration der Vegetation dazu, dass Böden in den Höhenlagen wieder aufgebaut wurden und die menschliche Besiedlung sich auf Hügelzonen ausweitete. Doch der erste große Impuls für Veränderung und landwirtschaftliche Innovationen entstand demnach als Reaktion auf eine Umweltkrise, deren Ursache primär in natürlichen klimatischen Prozessen lag.

Die Entdeckung dieser Zusammenhänge belegt eindrucksvoll die enge Verflechtung von Klima, Umwelt und menschlicher Entwicklung. Sie zeigt, dass bedeutende kulturelle Übergänge nicht isoliert betrachtet werden können, sondern stets in Wechselwirkung mit ökologischen und klimatischen Rahmenbedingungen stehen. Die neolithische Revolution als einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur modernen Zivilisation ist somit nicht nur ein Produkt menschlicher Kreativität, sondern auch eine Anpassung an tiefgreifende Umweltveränderungen. Neue Forschungen und interdisziplinäre Studien werden weiterhin helfen, diese komplexen Prozesse besser zu verstehen. Vor allem die Kombination von geochemischen Analysen, Paläoklima-Rekonstruktionen und archäologischen Befunden eröffnet faszinierende Perspektiven, um den Einfluss natürlicher Katastrophen wie Feuer und Bodenerosion auf gesellschaftliche Entwicklungen nachzuzeichnen.

Zusammenfassend zeigt die Analyse katastrophaler Brandereignisse und des damit verbundenen Bodenabbaus in der südlichen Levante, dass natürliche Klimavariabilität eine maßgebliche Rolle im Kontext der neolithischen Revolution spielte. Die unmittelbaren Umweltveränderungen zwangen die Menschen, neue Lebens- und Wirtschaftsformen anzunehmen, die letztlich die Entstehung der Landwirtschaft und sesshaften Gemeinschaften ermöglichte. Dieses Beispiel aus der Vergangenheit unterstreicht die Bedeutung des Verstehens von Klimaprozessen für das menschliche Leben, sowohl historisch als auch in der Gegenwart.