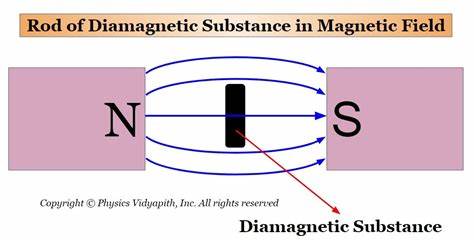

Diamagnetismus ist ein physikalisches Phänomen, bei dem Materialien von einem äußeren Magnetfeld abgestoßen werden. Diese Eigenschaft entsteht durch die Induktion eines magnetischen Feldes entgegen der Richtung des angelegten Feldes. Im Gegensatz zu Paramagnetismus und Ferromagnetismus, bei denen eine Anziehung zum Magnetfeld erfolgt, bewirkt der Diamagnetismus eine Abstoßung. Obwohl diamagnetische Effekte häufig schwach sind und in vielen Materialien nur unter Laborbedingungen nachweisbar sind, nimmt ihre Bedeutung in Wissenschaft, Technik und sogar in biologischen Anwendungen stetig zu. Das Konzept des Diamagnetismus beruht auf quantenmechanischen Effekten, die das Verhalten der Elektronen in einem Atom beeinflussen.

Genauer gesagt induziert ein äußeres magnetisches Feld eine Änderung in der Bewegung der Elektronen, wodurch ein Gegenfeld erzeugt wird. Dieses induzierte Feld wirkt entgegen dem ursprünglichen Magnetfeld und führt zur Abstoßung. Im einfachsten Fall bedeutet dies, dass sich die Elektronenschleifen in ihren Bahnen so verändern, dass sie einen winzigen elektrischen Strom erzeugen, der ein Magnetfeld verursacht, das dem angelegten Magnetfeld entgegengesetzt ist. Alle Materialien zeigen diesen Effekt in gewissem Maße, doch bei vielen wird er durch stärkere magnetische Phänomene wie Paramagnetismus und Ferromagnetismus überlagert. Materialien, die ausschließlich diamagnetische Eigenschaften besitzen, werden als Diamagnetika bezeichnet.

Dazu zählen unter anderem Wasser, Holz, die meisten organischen Verbindungen, viele Metalle wie Kupfer, Gold, Quecksilber und besonders Bismut. Pyrolytischer Kohlenstoff zeichnet sich durch eine besonders starke Diamagnetismuskonstante aus und wird deshalb häufig für Demonstrationen verwendet. Die Entdeckung des Diamagnetismus geht bis ins 18. Jahrhundert zurück, als Anton Brugmans feststellte, dass Bismut von starken Magnetfeldern abgestoßen wird. Später, im 19.

Jahrhundert, zeigte Michael Faraday, dass dies eine allgemeine Eigenschaft der Materie ist. Seine Untersuchungen führten dazu, dass der Begriff „Diamagnetismus“ geprägt wurde, um diese besondere Art von magnetischem Verhalten zu beschreiben. Eine einfache Regel aus der Chemie hilft, diamagnetische von paramagnetischen Substanzen zu unterscheiden: Falls alle Elektronen eines Atoms oder Moleküls gepaart sind, ist es diamagnetisch; hat das Teilchen unpaarige Elektronen, so ist es paramagnetisch. Diese Unterscheidung ist für das Verständnis vieler physikalischer und chemischer Eigenschaften von Bedeutung, etwa bei der Analyse von Molekülstrukturen oder bei der Entwicklung neuer Materialien. Die magnetische Suszeptibilität, ein Maß für die Empfindlichkeit eines Materials gegenüber einem Magnetfeld, ist bei Diamagnetika negativ, was die Abstoßung erklärt.

Für Wasser beträgt diese Größe etwa −9,05 × 10⁻⁶, was einen sehr schwachen Effekt darstellt. Bismut hingegen zeigt eine deutlich stärkere diamagnetische Wirkung mit etwa −1,66 × 10⁻⁴, und pyrolytischer Kohlenstoff kann sogar eine noch höhere negative Suszeptibilität in bestimmten Richtungen aufweisen. Superleiter nehmen in dieser Hinsicht eine Sonderrolle ein, denn sie zeigen vollkommenen Diamagnetismus, die sogenannte Meißner-Ochsenfeld-Effekt. Dabei werden Magnetfelder vollständig aus dem Inneren des Materials verdrängt, was zur Folge hat, dass sie in magnetischen Feldern schweben können. Diese Eigenschaft wird unter anderem für Magnetresonanztomographen in der Medizin genutzt, aber auch in Zukunftstechnologien wie der Magnetschwebebahn.

Das Levitationsexperiment mit diamagnetischen Materialien ist eine beeindruckende Demonstration dieser Eigenschaft. So kann zum Beispiel ein Stück pyrolytischer Graphit in einem starken Magnetfeld stabil schweben. Noch spektakulärer waren Versuche, bei denen sogar lebende Organismen, wie Frösche oder Mäuse, in starken Magnetfeldern levitiert wurden. Solche Experimente helfen dabei, Auswirkungen von Mikrogravitation zu untersuchen und bieten interessante Einblicke in die Biophysik. Auf theoretischer Ebene erklärt der klassische Ansatz von Langevin den Diamagnetismus durch die Wechselwirkung der Elektronenschleifen mit dem Magnetfeld.

Dabei führt das angelegte Feld zu einer Larmor-Präzession der Elektronen auf ihren Bahnen, was einen Effekt wie eine entgegengesetzte Stromschleife erzeugt. Allerdings sind diese Überlegungen ohne Quanteneffekte unvollständig, da nach dem Bohr-van-Leeuwen-Theorem ein rein klassischer Plasmazustand keine magnetischen Effekte besitzen kann. In Metallen kommen zusätzlich nichtlokalisierte Elektronen ins Spiel. Hier beschreibt die Landau-Diamagnetismus-Theorie das Verhalten eines freien Elektronengases unter Einfluss eines Magnetfeldes. Im Gegensatz zur Pauli-Paramagnetismus, bei dem Spinpolarisation eine Rolle spielt, führt die Krümmung der Elektronenbahnen durch die Lorentzkraft zur Ausbildung eines diamagnetischen Gegenfeldes.

Dieses Verhältnis erklärt viele gemessene magnetische Eigenschaften von Metalllegierungen und Halbleitern. In der Natur kommt der Diamagnetismus breit vor, ist aber aufgrund seiner Schwäche oft durch andere magnetische Effekte überdeckt. Trotzdem hat seine Erforschung wichtige Anwendungen gefunden. Beispielsweise beeinflusst der Diamagnetismus das Verhalten von Wasser in starken Magnetfeldern, was in der Medizin und Materialwissenschaft genutzt wird. Der Einfluss auf die Kristallwachstumsprozesse durch gezielte Magnetfeldanwendungen eröffnet ebenfalls neue wissenschaftliche Wege.

Das Verständnis von Diamagnetismus hat in den letzten Jahren auch durch moderne Techniken wie die Röntgen-Magnetzirkulare Dichroismus-Spektroskopie zugenommen. So zeigte sich, dass selbst Materialien wie Gold, die klassisch als diamagnetisch gelten, eine sehr schwache paramagnetische Komponente haben, welche durch den dominanten diamagnetischen Effekt überlagert wird. In der Forschung entstehen immer wieder innovative Anwendungen, die den Diamagnetismus nutzen. Von der Entwicklung magnetisch schwebender Geräte, über einfache Demonstrationsmodelle im Unterricht, bis hin zu komplexen biologischen Studien im Weltraum hat dieses magnetische Phänomen eine überraschend breite Bedeutung. Zum Abschluss lohnt es sich, die Faszination dieses physikalischen Effekts hervorzuheben.

Obwohl Diamagnetismus oft als „schwacher“ Magnetismus beschrieben wird, stellt er doch eine wichtige Grundlage dar, um das Verhalten von Materialien unter Magnetfeldern zu verstehen. Gleichzeitig erlaubt er das Erforschen neuer physikalischer Grenzen und das Entwickeln zukunftsweisender Technologien. Ob in der Grundlagenforschung oder in der angewandten Wissenschaft – Diamagnetismus ist und bleibt ein spannendes und vielseitiges Feld der Physik.