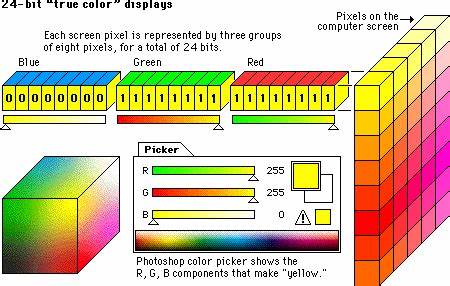

In der digitalen Welt, die von Nullen und Einsen beherrscht wird, erscheint alles zunächst monochrom – Bits sind Bits, reine Daten ohne Farbe, Form oder Kontext. Doch hinter dieser scheinbaren Eintönigkeit verbirgt sich ein komplexes Konzept, das als "Farbe der Bits" bezeichnet wird und tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung von Information, Urheberrecht und technischer Praxis hat. Wie kann etwas, das aus einer bloßen Folge von Nullen und Einsen besteht, eine "Farbe" haben? Nein, hier ist nicht von visuellen Farben die Rede, sondern von einer immateriellen Eigenschaft, die beschreibt, wie Daten in rechtlichen, sozialen oder technischen Kontexten unterschieden und bewertet werden. Dieses Konzept illustriert die grundlegenden Unterschiede zwischen der Welt der Computerwissenschaften, die bitweise Identität als absolut betrachtet, und der Welt des Rechts, in der Kontext, Herkunft und Zweck der Daten entscheidend sind. Das Bild einer farbcodierten Sicherheitsstufe, entlehnt von dem Kult-Computerspiel Paranoia, ist ein hilfreiches Modell.

Hier erhält jede Information und jeder Benutzer eine „Farbe“, die angibt, welchen Zugriff oder welche Rechte sie haben. Wenn Sie beispielsweise eine Datenkomponente besitzen, deren „Farbe“ Sie nicht berechtigt einzusehen oder zu nutzen, dann wird Ihnen der Zugriff verweigert. Das Problem dabei: Während Computersysteme streng auf die binäre Gleichheit der Daten achten und keine weitere Unterscheidung zulassen, fordert das Recht oft, dass identische Bits unterschiedliche Wirkungen haben, abhängig von ihrer Herkunft und ihrer Einbettung in einen gesellschaftlichen Rahmen. Ein klassisches Beispiel ist ein MP3-File, das bitweise identisch sein kann, aber hinsichtlich seines Urheberrechts völlig unterschiedliche Implikationen hat. Ein Freund kann zum Beispiel behaupten, seine Datei enthalte die Aufnahme des Stücks „4'33“ von John Cage“, das eigentlich keine Töne, sondern die Geräusche der Stille beschreibt.

Eine digitale Kopie der Datei, die technisch exakt gleich ist, aber einen anderen Weg der Erstellung durchlief (etwa aus einem reinen Nullen-Datenstrom erstellt wurde), hat laut Rechtsprechung eine andere "Farbe" – das heißt, sie ist rechtlich nicht als dieselbe Aufnahme anerkannt. Hier wird die Quelle der Daten entscheidend, nicht deren bloßer Inhalt. Für Informatiker ist das paradoxerweise schwer nachvollziehbar, denn prinzipiell zählt nur die Bitfolge, egal woher oder wie sie stammt. Dieses Missverhältnis zwischen der logischen Welt der Bits und der sozialen Welt des Rechts führt oft zu Kommunikationsschwierigkeiten. Anwälte fragen, „Welche Farbe haben diese Bits?“, während Computerwissenschaftler antworten, „Bits haben keine Farbe.

“ Versuche, dieses Dilemma durch technische Mittel zu lösen, etwa durch das Einfügen von Tags oder Metadaten, schaffen neue Herausforderungen. Solche Tags sind letztlich selbst wiederum nur Bits ohne inhärente Farbe, die entfernt oder manipuliert werden können. So zögern viele Rechtsexperten, sich ausschließlich auf technische Schutzmechanismen zu verlassen. Die sogenannte Rights Management Information (RMI) kann also lediglich eine Simulation von Farbe sein, ohne deren volle rechtliche Wirkung ersetzen zu können. Interessant wird es, wenn man das Konzept "Farbe" auf andere komplexe Kontexte ausweitet.

Beispielsweise in der Kriminalität von digitalem Kindesmissbrauch ist die Herkunft der Bits relevant, um zu bestimmen, ob eine Datei illegal ist. Selbst identische Daten können legal oder illegal sein, je nachdem, ob sie aus realen oder virtuellen (aber nicht strafbaren) Quellen stammen. Diese Unterscheidungen erfordern eine Berücksichtigung von Kontext, Geschichte und Intention – Aspekte, die nicht in reinen Daten und deren Numerik abgebildet werden können. Im Bereich der Computersicherheit spielt "Farbe" ebenfalls eine Rolle, wenn es darum geht, Daten als „gefährdet“ oder „ungefährlich“ zu klassifizieren. Durch Konzepte wie "Tainting" in Programmiersprachen wird Informationen, die von unsicheren Quellen stammt, eine besondere Eigenschaft zugeschrieben, um ihre Ausbreitung und potentielle Gefährdung besser kontrollieren zu können.

Hier wird praktisch eine Art farbliche Markierung eingeführt, die weit über die rein binäre Existenz der Bits hinausgeht. Eine besonders aufschlussreiche Dimension öffnet sich bei der Betrachtung von Zufallszahlen. Diese sind nicht einfach nur Zahlen, sondern unterscheiden sich durch ihre Entstehung. Geheimdienste und Kryptographen verstehen ihr Wesen so, dass es auf der Methodik der Erzeugung ankommt – die „Farbe“ der Zahlen korrespondiert mit dem Grad der Zufälligkeit oder der Herkunft. Selbst wenn eine Folge von Bits statistisch zufällig erscheint, könnte sie determiniert oder verschlüsselt sein, das heißt mit einer anderen Farbe versehen sein.

Die "Farbe" der Bits ist somit ein Versuch, Rechtfertigungen, Ursprünge und Eigentumsverhältnisse in der digitalen Welt sichtbar zu machen, die in der reinen identitätsbasierten Betrachtung der Daten verborgen bleiben. Dieses Verständnis ist besonders relevant angesichts kalifornischer und internationaler Versuche, Urheberrechte im Zeitalter von KI-Generierung, Deepfakes und Cloud Computing zu regulieren. Wo beginnt und endet das Eigentum an digitalen Werken? Wie bestimmen wir Rechtmäßigkeit und Authentizität für Inhalte, die digital reproduziert oder per Algorithmus erzeugt werden? Die Idee der Farbe bietet mindestens einen theoretischen Schlüssel, um diese Fragen zu durchdringen. Allerdings ist die Herausforderung groß: Computerwissenschaftler müssen lernen, mehrdimensional über Daten nachzudenken, während Juristen und Gesetzgeber die Grenzen der technischen Realisierbarkeit und der physikalischen Beschaffenheit digitaler Systeme verstehen müssen. Nur so können praktikable Regeln für digitale Eigentumsrechte, Datenschutz und Informationssicherheit entwickelt werden, die den Realitäten der digitalen Gesellschaft gerecht werden, ohne die Funktionalität der Technik ad absurdum zu führen.

Das Konzept der Farbe fordert uns dazu auf, über reine Technologie hinauszudenken. Es zeigt auf, dass Information nicht nur aus Bits besteht, sondern auch aus ihrer Geschichte, ihrer Bedeutung und ihrem sozialen Kontext. Kommunikation, Rechtsprechung und technisches Design stehen in einem Spannungsfeld, in dem Verständnis und Kompromisse unabdingbar sind. Abschließend lässt sich sagen, dass Bits zwar farblos bleiben, dass ihre Bedeutung, ihre Herkunft und ihre sozialen und rechtlichen Implikationen jedoch vielfältige Farben annehmen können. Wer dies erkennt und angemessen berücksichtigt, hat bessere Chancen, digitale Rechte zu schützen, offene Informationsflüsse zu fördern und Vertrauen in der komplexen Informationsgesellschaft des 21.

Jahrhunderts zu schaffen.