Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) und speziell von KI-Agenten prägt mittlerweile nahezu alle Branchen, insbesondere die Softwareentwicklung. Diese Werkzeuge verändern sich so schnell, dass Menschen oft kaum Schritt halten können. Die Herausforderung liegt darin, diese KI-Agenten sinnvoll zu steuern und die Kontrolle über ihre Funktionen zu behalten. Ein verantwortungsbewusstes und strategisches Management ist deshalb unerlässlich, um mit den vielfältigen Möglichkeiten und Risiken umzugehen. Der Einstieg in den Umgang mit KI-Agenten erfordert vor allem eines: realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und eine sorgfältige Planung.

KI-Agenten sind weder Alleskönner noch magische Lösungen, sondern Werkzeuge, die basierend auf den ihnen gegebenen Eingaben arbeiten. Die Qualität der Ausgangsdaten wie Code, Diagramme oder Texte beeinflusst maßgeblich das Ergebnis. Deshalb ist der Umgang mit KI nicht nur eine technische Herausforderung, sondern auch eine Frage der richtigen Vorbereitung. In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass der größte Anteil der Arbeit im Vorfeld stattfindet – in der Planung. Diese Planungsphase ist kein bürokratischer Aufwand, sondern der Schlüssel zum Erfolg.

Vage Anfragen oder sogenanntes „Vibe Coding“ führen häufig nur zu Prototypen, die zwar optisch ansprechend wirken, aber nicht produktionsreif sind. KI-Agenten können alles schreiben, doch das macht sie anfällig für Fehler, wenn die Vorgaben fehlen oder unklar sind. Deshalb gilt: Für nachhaltige Lösungen muss ein detaillierter, wiederverwendbarer Plan entwickelt werden, der systematisch geprüft und angepasst wird. Ein gutes Planmanagement bedeutet, Arbeit in kleine, klar abgegrenzte Module zu unterteilen, die der Agent schrittweise abarbeiten kann. Auf diese Weise reduziert man Risiken von Fehlschlägen und erleichtert die spätere Wartung und Erweiterung.

Pläne werden dabei idealerweise als gut dokumentierte, ausführbare Programme gespeichert, die jederzeit revidiert und kontrolliert werden können. Ein festes Repository mit Plan-Dateien im Markdown-Format ist eine bewährte Methode, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu sichern. Der Umgang mit KI-Werkzeugen verlangt zudem Fachwissen über deren Entwicklung und Updates. KI-Tools ändern sich ständig – neue Modelle und Funktionen erscheinen mit beeindruckender Geschwindigkeit. Wer erfolgreich sein will, muss seine Werkzeuge kennen und die jeweils beste Arbeitsweise für die eigene Situation wählen.

Dabei ist es nicht zwingend erforderlich, immer das neueste Tool zu nutzen, sondern vielmehr einen Workflows zu etablieren, der effektiv zwischen Informationsrecherche und Umsetzung balanciert. Ein kritischer Punkt ist das Verständnis der eigenen Grenzen. KI kann nur so gut arbeiten wie das Wissen und die Anleitung, die ihr gegeben werden. Ohne ausreichende technische Kompetenz und architektonisches Verständnis sind hochwertige Ergebnisse kaum erreichbar. Menschen sind nach wie vor das Bindeglied zwischen KI und geschäftlichen Anforderungen.

Das bedeutet, Entwickler müssen nicht nur programmieren können, sondern auch ihre Ideen klar verständlich formulieren und kritisch hinterfragen. Der Weg zu erfolgreichen KI-Agenten führt über kontinuierliches Lernen und Revision. Pläne, die beim ersten Entwurf noch perfekt erscheinen, entpuppen sich oft schnell als unvollständig oder fehlerhaft. Deshalb sollte eine Kultur etabliert werden, in der Fehler nicht als Rückschläge, sondern als wertvolle Lernchancen gesehen werden. Das iterative Überarbeiten der Pläne und das Testen der implementierten Schritte helfen dabei, den Entwicklungsprozess stabil und kontrollierbar zu halten.

Bei der Umsetzung ist besonders Vorsicht geboten. KI-Agenten neigen dazu, Lösungen zu erfinden, wenn sie auf Wissenslücken stoßen. Dieses „Erfinden“ kann gut für Prototypen sein, aber in produktiven Systemen leicht zu ernsten Problemen führen. Das hat Konsequenzen für die modulare Arbeitsteilung: Komplexe Aufgaben sollten in möglichst kleine, überschaubare Einheiten zerlegt werden, um unerwartete Nebeneffekte zu vermeiden. Darüber hinaus zeigt sich, dass KI-Agenten oft keine persönlichen Erfahrungen oder Kontextwissen besitzen, sondern rein statistische Muster erkennen und vorhersagen.

Die Folge ist, dass sie häufig gängige Muster reproduzieren, die nicht immer optimal zur individuellen Architektur oder Firma passen. Hier gilt es, durch gezielte Vorgaben und kontinuierliche Anpassungen Einfluss zu nehmen. Die Investitionen in Zeit und Geld für KI-Projekte sind nicht zu unterschätzen. Entscheidend ist, den Nutzen gegen den Aufwand abzuwägen und auf eine klare Kostenkontrolle zu achten. Dazu gehören das Setzen von Budgetlimits, das sorgfältige Auswählen der KI-Modelle nach Preis-Leistungs-Verhältnis und der strategische Einsatz verschiedener Modelle für Planung, Aktion und tiefes Nachdenken.

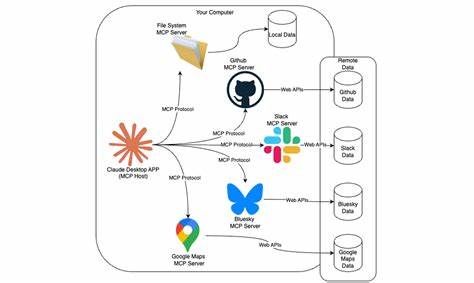

Teure Modelle sollten nur gezielt für komplexe Aufgaben eingesetzt werden, während Routinearbeit preiswertere Varianten verwenden kann. Weitere Herausforderungen ergeben sich aus der Vielzahl von Modellen und Werkzeugen, die ständig auf den Markt kommen. Die rasche Entwicklung und der ständige Wechsel bedeuten, dass keine dauerhafte Bindung an ein bestimmtes Tool sinnvoll ist. Gleichzeitig kann die Orchestrierung mehrerer Modelle und Agenten untereinander durch etablierte Schnittstellenprotokolle wie das Model Context Protocol (MCP) erleichtert werden. Dennoch erzeugt MCP keine magischen Lösungen, sondern stellt eher einen formalen Rahmen dar, der die Kommunikation der Komponenten organisiert.

Ein wichtiger Teil des Erfolgs besteht darin, die eigene Codebasis kontinuierlich zu pflegen und technisch aufzuräumen. AI-Agenten sind besonders effektiv beim Refactoring und bei der Fehlersuche. Diese Tätigkeiten kosten bei manueller Durchführung viel Zeit, werden aber durch KI deutlich beschleunigt. Dabei empfiehlt es sich, Änderungen Schritt für Schritt umzusetzen, zu committen und zu testen – so bleibt der Überblick erhalten und Fehler lassen sich besser zurückverfolgen. Letztlich ist die Zusammenarbeit mit KI-Agenten kein Ersatz für gute Entwickler, sondern eher eine Möglichkeit, das eigene Niveau zu heben.

Wer die Werkzeuge intelligent einsetzt, bekommt Unterstützung bei Routineaufgaben, kann Fehler schneller erkennen und das Softwaredesign verbessern. Erfolg hat, wer bereit ist, sich selbst mit seinen Schwächen auseinanderzusetzen und die Agenten als Partner in einem komplexen Prozess sieht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der verantwortungsbewusste Umgang mit KI-Agenten hohe Anforderungen an Planung, Wissen und Disziplin stellt. Wer diese Herausforderung annimmt, kann die beeindruckenden Potenziale der KI für sich nutzen und dabei Risiken minimieren. Es bedarf einer Kombination aus klarem Mindset, technischen Fähigkeiten und konsequenter Prozessgestaltung, um aus einem vermeintlich „Mission Impossible“ eine neue Realität zu machen.

Die Zukunft der Softwareentwicklung wird maßgeblich davon geprägt sein, wie gut wir diese Balance meistern.