Der Fall des 19-jährigen Matthew D. Lane, der sich schuldig bekannte, an einem massiven Cyberangriff auf das US-amerikanische Bildungsunternehmen PowerSchool beteiligt gewesen zu sein, erschüttert derzeit die Welt der IT-Sicherheit und des Bildungssektors gleichermaßen. PowerSchool, eine prominente Plattform für Schulmanagement und Datenhandling, geriet im Dezember 2024 ins Visier von Cyberkriminellen, die durch den Diebstahl sensibler Daten von mehr als 62 Millionen Schülern und knapp 10 Millionen Lehrkräften eine weltweite Erpressung initiierten. Die Details dieses Falls geben nicht nur Aufschluss über das Vorgehen moderner Hacker, sondern beleuchten auch die Herausforderungen, denen sich Schulen und Bildungseinrichtungen in puncto Datenschutz gegenübersehen.Matthew Lane ist ein junger College-Student aus Worcester, Massachusetts, der sich vor einem US-Bundesgericht schuldig bekannte, mehrere Anklagepunkte im Zusammenhang mit dem Cyberangriff zu verantworten.

Dazu gehören Cyber-Erpressung, Einbruch in geschützte Computersysteme sowie Identitätsdiebstahl. Seine Aktionen begannen im Jahr 2022 mit einem Einbruch in ein US-Telekommunikationsunternehmen, von dem vertrauliche Kundendaten erbeutet wurden. Anschließend richtete sich seine kriminelle Energie gegen PowerSchool, mit dem Ziel, eine noch größere Summe Lösegeld zu erpressen.Die Erpressung begann im Dezember 2024, als die Angreifer Zugang zu PowerSchools Support-Plattform PowerSource erhielten. Mit Hilfe von kompromittierten Zugangsdaten eines externen Dienstleisters konnten sie sich in das Netzwerk einloggen und Wartungstools nutzen, um umfangreiche Datenbanken herunterzuladen.

Diese enthielten eine Vielzahl hochsensibler Informationen von Schülern und Lehrkräften aus 6.505 Schulbezirken in den USA, Kanada und weiteren Ländern. Neben Namen und Adressen umfasste der Raub auch Telefonnummern, Passwörter, Sozialversicherungsnummern, medizinische Daten sowie schulische Noten und Informationen zu Eltern und Erziehungsberechtigten.Die Erpresser forderten ein Lösegeld in Höhe von rund 2,85 Millionen US-Dollar in Bitcoin. Ein Ultimatum setzte PowerSchool unter enormen Druck, denn mit der Drohung, die Daten weltweit zu veröffentlichen, wuchs die Gefahr eines umfassenden Datenschutzskandals.

Trotz starker Bedenken zahlte das Unternehmen die geforderte Summe, um die Veröffentlichung der gestohlenen Informationen zu verhindern. Allerdings zeigten sich die Täter wenig zufrieden, denn nach der Zahlung begannen weitere Erpressungsversuche – diesmal direkt bei den betroffenen Schulbezirken, die einzeln zum Zahlen von Lösegeld aufgefordert wurden, um die Lehr- und Schülerdaten zu schützen.Die Frage nach der Identität der Täter führte zu weiteren Erkenntnissen. Laut Berichten wird die Gruppe „Shiny Hunters“ mit den Erpressungstaktiken in Verbindung gebracht. Diese Hackerbande ist bereits für mehrere große Datenlecks bekannt, wie den SnowFlake-Hack und den Angriff auf den Telekommunikationsriesen AT&T, bei dem Daten von über 100 Millionen Kunden betroffen waren.

Es ist unklar, ob Matthew Lane selbst Mitglied dieser Gruppe ist oder ob es sich bei den aktuellen Erpressern um Nachahmer oder andere Täter handelt, die diese Gruppierung als Tarnung nutzen.Die rechtlichen Konsequenzen für Lane könnten beträchtlich sein. Dem jungen Studenten drohen Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren für einige Anklagepunkte, zusätzlich zu mindestens zwei Jahren für Identitätsdiebstahl. Die Verurteilung von Jugendlichen in vergleichbaren Fällen soll einerseits abschreckend wirken, andererseits aber auch ein Signal setzen für den Schutz von Schüler- und Lehrerdaten. Gleichzeitig zeigt dieser Fall die zunehmende Komplexität von Cyberangriffen und wie leicht vertrauliche Daten durch mangelnde Sicherheitsarchitektur zum Angriffsziel werden können.

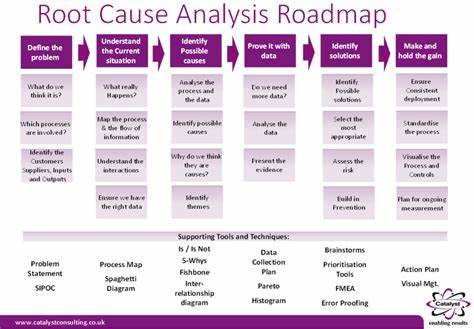

Der Vorfall bei PowerSchool wirft außerdem ein Schlaglicht auf die Risiken, denen digitale Bildungssysteme ausgesetzt sind. Schulen und Bildungseinrichtungen speichern immer umfangreichere Mengen an personenbezogenen Daten, die nicht nur für den Schulbetrieb unerlässlich sind, sondern im Falle eines Datenlecks gravierende Folgen für Schüler und Lehrkräfte haben können. Die Kombination aus hohem Datenvolumen, unzureichendem Schutz und dem zunehmenden Interesse von Cyberkriminellen macht sie zu begehrten Zielen.Der Angriff zeigt, wie wichtig es ist, Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig zu aktualisieren und Schwachstellen frühzeitig zu erkennen. Die Nutzung von kompromittierten Zugangsdaten eines Drittanbieters verdeutlicht, dass eine ganzheitliche Absicherung der IT-Infrastruktur unabdingbar ist.

Unternehmen wie PowerSchool stehen vor der Herausforderung, nicht nur selbst zu schützen, sondern auch die Integrität ihrer Partner und Dienstleister sicherzustellen, da diese als Einfallstore dienen können.Aus Sicht der Opfer – Schüler, Eltern und Lehrkräfte – bedeutet ein derartiger Datenklau eine große Verletzung der Privatsphäre. Persönliche Informationen wie Sozialversicherungsnummern oder medizinische Daten in unbefugte Hände zu bekommen, kann zu Identitätsdiebstahl, Betrugsfällen und langfristigen psychologischen Belastungen führen. Die Reaktion von PowerSchool und die anschließende Strafverfolgung zeigen, wie ernst die Situation eingeschätzt wird, wenngleich solche Vorfälle leider immer wieder auftreten können.Neben technischen und strafrechtlichen Aspekten wirft der Fall auch Fragen zur Verantwortung von Unternehmen im Umgang mit sensiblen Daten auf.

Transparenz über Sicherheitsvorkehrungen, die schnelle Kommunikation an Betroffene nach einem Vorfall sowie der Einsatz moderner Verschlüsselung und Zugriffskontrollen sind essenziell, um Vertrauen zu erhalten. Bildungseinrichtungen und Softwareanbieter sind gefordert, kontinuierlich in ihre Cybersicherheit zu investieren, um den Schutz der Millionen Betroffenen zu gewährleisten.Darüber hinaus betont der Fall die Bedeutung einer Cyberkriminalitätsbekämpfung, die grenzüberschreitend und interdisziplinär agiert. Die Ermittlungen gegen Matthew Lane und andere mutmaßliche Täter zeigen, dass internationale Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden notwendig ist, um Täter effektiv zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen. Gleichzeitig gilt es, die öffentliche Sensibilisierung für Datenschutz zu stärken und Schulen zu befähigen, mit solchen Krisen umzugehen.

Die Erpressungen bei PowerSchool und die darauf folgenden Forderungen an einzelne Schulbezirke illustrieren den perfiden Charakter solcher Angriffe. Cyberkriminelle nutzen persönliche Daten nicht nur zur direkten Geldforderung, sondern setzen auch auf die Angst vor Datenlecks, um weiteren Profit zu generieren. Das macht Präventionsmaßnahmen umso wichtiger. Nutzer großer Bildungsplattformen sollten angehalten werden, sichere Passwörter zu verwenden, Phishing-Versuche zu erkennen und verdächtiges Vorgehen unverzüglich zu melden.Als Konsequenz aus dem Vorfall dürften viele Bildungseinrichtungen ihre Sicherheitsstrategien umfassend überdenken.

Automatisierte Patch-Management-Systeme, regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter im Umgang mit IT-Sicherheit, sowie strenge Kontrollen von Zugangsrechten sind Wege, um zukünftige Angriffe zu verhindern. Für Softwareanbieter wie PowerSchool bedeutet dies ebenfalls, künftig verstärkt auf Sicherheits-Updates und proaktive Maßnahmen zu setzen.Dieser Fall unterstreicht insgesamt die Herausforderungen, die mit der Digitalisierung des Bildungssektors einhergehen. Während digitale Systeme viele Vorteile bieten, sind sie zugleich Bestandteil eines komplexen Risikoumfelds, in dem sensible personenbezogene Daten ein begehrtes Ziel für Cyberkriminelle darstellen. Der Schutz dieser Daten ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die alle Beteiligten – von Anbietern über Schulen bis hin zu Endnutzern – betrifft und verstärkte Aufmerksamkeit verlangt.

Der Ausgang des Verfahrens gegen Matthew Lane wird mit Spannung erwartet. Die Verurteilung könnte wegweisend für die zukünftige Strafverfolgung im Bereich Cyberkriminalität sein und ein abschreckendes Signal setzen. Gleichzeitig bleibt die Frage, wie Bildungseinrichtungen generell besser geschützt und vorbereitet werden können, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Letztlich zeigt der Fall PowerSchool exemplarisch, wie notwendig ein modernes, ganzheitliches IT-Sicherheitsmanagement in Zeiten digitaler Transformation ist – besonders wenn die Daten von Kindern und Jugendlichen betroffen sind.