Selbstorganisierende Systeme gehören zu den spannendsten und zugleich komplexesten Themen der modernen Wissenschaft. Sie beruhen auf dem Prinzip, dass sich aus dem Zusammenspiel vieler einfacher Elemente komplexe und oft überraschende Strukturen und Funktionen ergeben können, ohne dass eine zentrale Instanz diese Vorgänge steuert. Dieses Konzept ist nicht nur für Forscher interessant, sondern auch für praktische Anwendungen in den unterschiedlichsten Bereichen, von der Technologie bis zur Sozialwissenschaft. Der Begriff selbst ist schwer exakt zu definieren, da er verschiedene Disziplinen und Konzepte wie Information, Komplexität und Emergenz miteinander verbindet. Was versteht man unter einem selbstorganisierenden System? Im Kern beschreibt man damit Systeme, deren Teile durch Interaktionen ein globales Verhalten erzeugen, das nicht einfach auf die Summe der Einzelteile zurückzuführen ist.

Das Verhalten des Gesamtsystems entsteht also durch die Wechselwirkungen der einzelnen Komponenten und nicht durch einen übergeordneten Leiter oder ein externes Steuerungssignal. Klassische Beispiele sind Vogelzüge, Fächerschwärme von Fischen oder das kollektive Verhalten von Insekten wie Ameisen. Doch auch unbelebte Systeme können sich selbst organisieren, etwa durch die Bildung von Wirbeln, Kristallisation oder komplexe Muster, die spontan in chemischen Reaktionen entstehen. Das Konzept der Selbstorganisation ist keineswegs neu. Historisch findet man ähnliche Überlegungen bereits in der Antike, dennoch fehlte lange Zeit ein kohärenter theoretischer Rahmen, um solche Phänomene systematisch zu untersuchen.

Erst mit der Entwicklung der Kybernetik in der Mitte des 20. Jahrhunderts und der Einführung des Begriffs durch W. Ross Ashby konnte die Selbstorganisation als wissenschaftliches Konzept etabliert werden. Heute ist sie zentral für viele Bereiche, darunter die Physik, Chemie, Biologie, Robotik, künstliche Intelligenz und Sozialwissenschaften. Ein besonderes Merkmal selbstorganisierender Systeme ist ihre Vielskaligkeit.

Sie lassen sich schwer in einer einzigen Beschreibung erfassen, da die Dynamik auf verschiedenen Ebenen – vom Einzelteil über Gruppen bis hin zum Gesamtsystem – wechselseitig aufeinander einwirken. Die individuelle Perspektive kann daher stark von der kollektiven Sicht abweichen, was auch die Herausforderung bei der Messung und Interpretation solcher Systeme darstellt. Die Messung von Selbstorganisation erfolgt oft über Konzepte der Informationstheorie. Claude Shannon definierte Information als Maß für die Unsicherheit beziehungsweise Überraschung in einer Datenquelle. Shannon-Entropie beschreibt dabei das Ausmaß an Unordnung oder Zufälligkeit in einem System.

Ein hochgradig zufälliges System weist eine maximale Entropie auf, während vollständig strukturierte, vorhersehbare Systeme eine minimale Entropie besitzen. Erstaunlicherweise kann man die Selbstorganisation als das Gegenteil von Entropiezunahme betrachten. Wenn sich ein System aus einem ungeordneten Zustand heraus ordnet, verringert sich seine Entropie. Allerdings hängt der Grad der Selbstorganisation auch stark davon ab, aus welcher Perspektive man das System betrachtet, denn unterschiedliche Beobachtungsebenen oder -methoden führen zu verschiedenen Interpretationen. Diese Subjektivität schränkt die absolute Messbarkeit ein, dennoch ermöglicht die Informationstheorie eine quantitative Annäherung, die in vielen Forschungsfeldern eingesetzt wird.

Eng verknüpft mit Selbstorganisation ist das Konzept der Komplexität. Komplexe Systeme sind durch zahlreiche, oftmals nicht-lineare Interaktionen ihrer Bestandteile gekennzeichnet, die eine detaillierte Vorhersage zukünftiger Zustände erschweren. Anders als komplizierte Systeme, die zwar viele Komponenten, aber klare und auseinandernehmbare Funktionen besitzen, sind komplexe Systeme durch ihre Unteilbarkeit und emergente Eigenschaften geprägt. Selbstorganisierende Systeme sind fast immer komplex, allerdings gilt nicht umgekehrt, dass jedes komplexe System sich selbst organisiert. Emergenz beschreibt das Auftreten neuer, unerwarteter Eigenschaften auf einer höheren Ebene, die sich nicht direkt aus den Eigenschaften der Einzelteile ableiten lassen.

Beispielsweise sind die spezifischen Eigenschaften von Graphit und Diamant nicht allein durch das Verhalten von Kohlenstoffatomen erklärbar, sondern durch deren organisierte Anordnung im jeweiligen Material. Emergenz und Selbstorganisation sind zwei Seiten einer Medaille: Die Entstehung neuer Informationen auf einer höheren Ebene (Emergenz) geht Hand in Hand mit der Entstehung von Ordnung (Selbstorganisation). Komplexität entsteht meist als Balance zwischen diesen beiden Prozessen. Die Vorteile der Anwendung selbstorganisierender Systeme liegen insbesondere in ihrer Adaptivität. In dynamischen Umgebungen, in denen sich Bedingungen unvorhersehbar verändern, sind starre Systeme oft unzureichend.

Selbstorganisierende Systeme können hingegen durch lokale Interaktionen flexibel auf Veränderungen reagieren und so Probleme lösen, ohne dass eine umfassende Steuerung notwendig ist. Dies ist besonders für nicht-stationäre Herausforderungen relevant, also solche, die sich im Zeitverlauf wandeln. Ein praktisches Beispiel findet sich im öffentlichen Nahverkehr: Durch die Anpassung der Interaktion zwischen den Fahrgästen beim Ein- und Ausstieg ist es möglich, den Verkehrsfluss zu verbessern, ohne dass die einzelnen Personen detaillierte Anweisungen erhalten. Ein ähnliches Prinzip ließe sich auf Bildungssysteme oder politische Strukturen übertragen, indem man weniger einzelne Akteure kontrolliert und stattdessen systemische Interaktionen gestaltet. In der Physik hat die Selbstorganisation zum Verständnis von Systemen geführt, die sich weit vom thermodynamischen Gleichgewicht befinden.

Offenheit gegenüber Energie- und Materieflüssen ermöglicht es solchen Systemen, Ordnung spontan zu erhöhen – ein Phänomen, das in selbstorganisierter Kritikalität seinen Ausdruck findet und damit verbundene Skalenfreiheiten und Fraktalmuster erklärt. Dies dient als Grundlage für viele natürliche Systeme und kann auch in technischen Anwendungen wie Materialwissenschaft oder granularen Medien eingesetzt werden. Chemische Systeme, etwa der Belousov-Zhabotinsky-Reaktion, verdeutlichen die Fähigkeit komplexer Reaktionsnetze, periodische Muster hervorbringen. Diese Reaktionen widersprechen scheinbar dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, der sich jedoch nur auf geschlossene Systeme bezieht. Solche selbstorganisierten Muster sind Schlüssel zum Verständnis von biologischen Prozessen wie Morphogenese und Selbstreplikation.

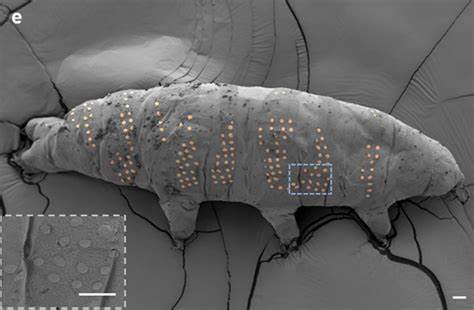

Biologische Selbstorganisation zeigt sich auf vielen Ebenen: von der Synchronisation von Feuerfliegen bis zur kollektiven Nahrungsaufnahme von Ameisen. Besonders bemerkenswert sind theoretische Konzepte wie Autopoiesis, die lebende Systeme als sich selbst erzeugende und erhaltene Einheiten verstehen, wobei Selbstorganisation die chemischen und physikalischen Grundlagen dafür liefert. Im Bereich der Robotik und künstlichen Intelligenz hat das Prinzip der Selbstorganisation eine Revolution ausgelöst. Schwarmroboter, die ohne zentrale Kontrolle eigenständige Aufgaben erfüllen, nutzen einfache Regeln zur Koordination und können dadurch robuste, flexible Systeme bilden. In der KI liegt der Nutzen darin, adaptive Netzwerke zu schaffen, die durch lokale Anpassungen lernen und Probleme lösen.

Sprachwissenschaften verwenden selbstorganisierende Modelle, um die Entstehung von Sprache zu erklären. Die Evolution gemeinsamer Vokabulare oder Grammatikstrukturen kann durch lokale Interaktionen einzelner Sprecher simuliert werden, wodurch die Komplexität von Sprache auf der Ebene sozialer Interaktionen begreifbar wird. In den Sozialwissenschaften sind selbstorganisierende Systeme Instrumente, um kollektive Phänomene wie Modewellen, Normbildung oder Meinungsverteilungen zu erklären. Die Simulation dieser Szenarien mit Computermodellen erlaubt es, soziale Dynamiken besser zu verstehen und politische Strategien darauf abzustimmen. Auch in der Stadtplanung und im urbanen Management bietet die Selbstorganisation neue Ansätze.

Städte können als komplexe Systeme betrachtet werden, deren Wachstum, Verkehrsfluss und Infrastruktur sich aus der Interaktion vieler Akteure und Elemente selbst regulieren. Anwendungen reichen hierbei von adaptiven Ampelsystemen bis zur Koordination autonomer Fahrzeuge. Philosophisch gesehen berührt das Thema Fragen nach dem Verhältnis zwischen Determinismus und Freiheit, dem Ursprung von Zweckmäßigkeit und der Wechselwirkung zwischen verschiedenen Hierarchieebenen (Abwärtskausalität). Selbstorganisation liefert eine Brücke zwischen mechanistischen Erklärungsansätzen und dem Verständnis lebender, komplexer Systeme. Im Ingenieurwesen hat selbstorganisierendes Design das Potenzial, adaptive, robuste und effiziente Systeme zu schaffen.

Beispiele finden sich im Management von Stromnetzen, Kommunikations- und Sensornetzwerken sowie Produktionsprozessen. Das Konzept der „geführten Selbstorganisation“ beschreibt dabei die Balance zwischen Autonomie der Systemkomponenten und Steuerbarkeit auf höherer Ebene. Trotz der schon weitreichenden Erkenntnisse gibt es zahlreiche offene Fragen. Die Erforschung von Zusammenhängen zwischen Selbstorganisation und Konzepten wie Antifragilität - also der Fähigkeit von Systemen, von Störungen zu profitieren - steht noch am Anfang. Auch die detaillierte Untersuchung von Effekten wie dem „slower is faster“ Prinzip könnte neue Einsichten bringen.