Die Vorstellung, dass sich der moderne Mensch in den letzten Jahrtausenden kaum biologisch verändert hat, wird zunehmend infrage gestellt. Lange war die Annahme verbreitet, dass nach der Herausbildung grundlegender menschlicher Merkmale wie größerem Gehirn und aufrechtem Gang die Evolution des Homo sapiens eine Phase der Stagnation erlebte. Doch jüngste bahnbrechende Forschungen im Bereich der Genetik und insbesondere der Analyse von DNA aus modernen und prähistorischen Menschenfundstellen zeigen eindeutig, dass die Evolution des Menschen auch in der jüngeren Vergangenheit in vollem Gange war. Diese Entwicklungen werfen ein neues Licht auf unsere Anpassungsfähigkeit und die Wechselwirkung zwischen Kultur, Umwelt und Genetik. Eine der faszinierendsten Entdeckungen betrifft die indigenen Völker der bolivianischen Anden, die seit mehreren Jahrtausenden in mehr als zwei Kilometern Höhe über dem Meeresspiegel leben.

In dieser Region ist der Sauerstoffgehalt der Luft etwa 35 Prozent niedriger als auf Meereshöhe, was für den menschlichen Körper eine enorme Herausforderung darstellt. Wissenschaftler haben nicht nur genetische Anpassungen an die dünne Luft identifiziert, sondern auch eine bemerkenswerte Veränderung entdeckt, die den Kontrast zu anderen Populationen weltweit verstärkt. In der Andenregion ist das Trinkwasser oft arsenbelastet, ein hochgiftiges Schwermetall, das andernorts mit verschiedenen Krankheiten in Verbindung gebracht wird. Genetische Varianten im Gen AS3MT, das für Enzyme verantwortlich ist, welche Arsen im Körper abbauen, sind bei den Uru, Aymara und Quechua deutlich stärker verbreitet als irgendwo sonst. Diese Anpassung bedeutet einen evolutionären Vorteil, denn die Betroffenen können das giftige Arsen effizienter verstoffwechseln und so Gesundheitsschäden verhindern.

Diese Art der natürlichen Selektion zeigt, wie stark sich Populationen auf sehr spezifische Umweltfaktoren einstellen können – und dies sogar in relativ kurzer Zeitspanne von rund 10.000 Jahren. Lange Zeit wurde angenommen, dass Evolution vor allem in der Frühgeschichte des Menschen dramatische Veränderungen hervorbrachte und seither mehr kulturelle als biologische Anpassungen eine Rolle spielten. Die Entwicklung von Landwirtschaft, Städten und komplexen Gesellschaften wurde als Beweis dafür gesehen, dass der Mensch kulturell – und nicht genetisch – seinen Lebensraum gestaltete. Doch die neue Forschung zeigt, dass sich körperliche und genetische Anpassungen parallel zu sozialen Errungenschaften entwickelten und weiterhin entwickeln.

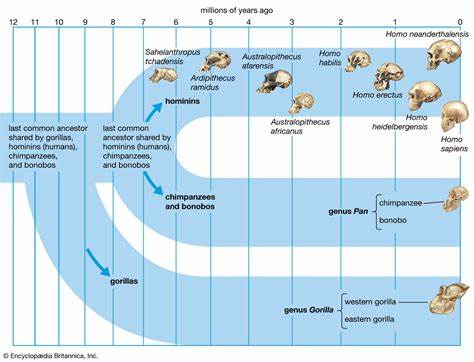

Der Begriff der natürlichen Selektion, wie ihn Charles Darwin vorstellte, basiert auf dem Prinzip, dass vorteilhafte genetische Eigenschaften sich in einer Population durchsetzen, weil ihre Träger bessere Überlebenschancen und/oder eine höhere Fortpflanzungsrate haben. Frühe Studien konnten im Genom moderner Menschen nur wenige feste genetische Unterschiede zwischen Populationen entdecken, was den Eindruck erweckte, Evolution passe sich heute kaum noch an. Die Einführung moderner Sequenziermethoden und vor allem die Analyse antiker DNA haben diese Sichtweise jedoch verändert. Heute wissen wir, dass sich genetische Varianten im Laufe von Jahrtausenden enorm verändert haben und viele Anpassungsprozesse sehr spezifisch und zeitlich begrenzt waren. Beispiele für diese Evolution sind vielfältig.

So hat die Mutation im Genom, welche Erwachsenen das Verdauen von Milchzucker erlaubt, erst vor ungefähr 4.500 Jahren weitflächig Verbreitung gefunden. Diese sogenannte Laktasepersistenz bot Menschen, die begannen, Viehzucht zu betreiben, einen deutlichen Vorteil. Früher hörten die meisten Menschen nach dem Säuglingsalter auf, Enzyme zu produzieren, die Milch verdaubar machen. Die Entwicklung dieses Gens ist ein klassisches Beispiel für eine Evolution, die eng mit kulturellem Wandel verbunden ist.

Ähnlich verhält es sich mit der Anpassung an neue Nahrungsmittel und Umweltbedingungen, die sich in der Hautpigmentierung, dem Immunsystem und sogar dem Stoffwechsel ausdrückt. So mussten Menschen, die aus Afrika in kältere Regionen Europas und Asiens zogen, unter anderem genetische Veränderungen durchlaufen, um sich an das veränderte Klima anzupassen. Eine Studie mit über tausend alten europäischen Genomen zeigte, wie sich genetische Varianten in der Hautfarbe und im Immunsystem über die letzten 11.000 Jahre veränderten und wie diese durch Migrationen und kulturelle Entwicklungen beeinflusst wurden. Ein besonders interessantes Feld sind die durch ansteckende Krankheiten ausgelösten evolutionären Reaktionen.

Epidemien wie die Pest im Mittelalter, verursacht durch Yersinia pestis, hatte verheerende Folgen für die Bevölkerung und zogen eine intensive natürliche Selektion nach sich. Menschen mit bestimmten Immun-Genvarianten hatten höhere Überlebenschancen und konnten diese Gene an ihre Nachkommen weitergeben. Die MHC-Region des menschlichen Genoms, die eine Vielzahl von Immunfunktionen steuert, hat sich in diesem Kontext als evolutionärer Hotspot herauskristallisiert. Durch den Druck von Krankheitserregern wurden manche Varianten extrem häufig, während andere wieder verdrängt wurden, wenn sich die Umstände änderten oder Populationen sich vermischten. Die moderne Genomforschung zeigt auch, dass viele dieser evolutionären Anpassungen nicht nur offensichtliche Einzeleffekte hatten, sondern oft polygenetisch waren, also durch eine Vielzahl von Genen mit jeweils kleiner Wirkung gesteuert werden.

Dies erschwert zwar die Analyse, eröffnet aber gleichzeitig neue Perspektiven, wie komplexe soziale und biologische Faktoren zusammenwirken. Technologische Fortschritte ermöglichen mittlerweile die Untersuchung solcher polygenen Eigenschaften, was das Verständnis für die Dynamik unserer Evolution in der jüngeren Vergangenheit weiter vertieft. Trotz der beeindruckenden Fortschritte in der Forschung bleibt die Analyse der evolutionären Veränderungen komplex. Manche genetischen Variationen scheinen nur kurzfristige Auswirkungen gehabt zu haben und sind heute kaum noch nachweisbar. Die Vermischung verschiedener Populationen sowie natürliche Schwankungen in der Häufigkeit von Genvarianten können die Signale überdecken.

Deshalb sind die Forscher vorsichtig mit der Interpretation einzelner Befunde und plädieren für eine vorsichtige und differenzierte Betrachtung der Evolution des Menschen. Zusammenfassend zeigen die umfangreichen DNA-Studien der letzten Jahre, dass evolutionäre Prozesse bei modernen Menschen weiterhin aktiv sind. Unser Genom reflektiert eine Geschichte intensiver Anpassungen an Umweltbedingungen, Ernährung, Krankheiten und soziale Veränderungen. Diese Erkenntnisse gehen weit über die bisherigen Annahmen hinaus und unterstreichen die bemerkenswerte Flexibilität und Widerstandsfähigkeit des Homo sapiens. Auch wenn kulturelle Entwicklungen zweifelsohne einen großen Einfluss auf die Menschheitsgeschichte hatten, darf die biologische Evolution nicht unterschätzt werden – sie gestaltet und begleitet uns weiterhin auf unserem Weg.

Künftige Forschungen werden mit immer umfangreicheren Datensätzen aus alten und modernen DNA-Proben die evolutionären Themen vertiefen und uns ein noch klareres Bild davon geben, wie sich unser Erbgut über Zeit und Raum verändert hat. Besonders spannend bleibt die Untersuchung bislang wenig erforschter Regionen wie Afrika, Nordamerika, Asien und Südamerika, die neue Erkenntnisse zur globalen Evolution des Menschen liefern können. Die Kombination aus Archäologie, Genetik und Anthropologie verspricht somit weitere bahnbrechende Einsichten, die unser Verständnis davon, wie wir geworden sind, was wir heute sind, revolutionieren können. Eine Sache scheint jedoch jetzt schon sicher: Die Evolution des Menschen ist ein lebendiger Prozess – auch wenn er oft unsichtbar erscheint, schreibt er sich stetig in unsere DNA und prägt unsere Zukunft.