In der heutigen digitalen Welt sind Datenschutz und Privatsphäre zu immer wichtigeren Themen geworden. Fast täglich lesen wir Berichte über Datenlecks, Überwachung und den unkontrollierten Umgang mit persönlichen Informationen. Viele Datenschutzgesetze setzen darauf, dass Bürger durch individuelle Rechte ihre Privatsphäre schützen können. Doch diese Annahme entpuppt sich zunehmend als problematisch und nicht tragfähig. Es wird immer deutlicher, dass individuelle Rechte allein nicht ausreichen, um einen effektiven Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten.

Stattdessen bedarf es umfassender, systemischer Maßnahmen, die den Schutz der persönlichen Daten von Grund auf regeln und sicherstellen. Das Konzept der individuellen Rechte basiert auf der Vorstellung, dass jeder Einzelne Kontrolle über seine eigenen Daten ausüben kann und dadurch seine Privatsphäre sichert. Dies klingt zunächst logisch: Wenn der Nutzer selbst entscheiden kann, welche Daten er preisgibt, wem er Zugriff erlaubt und welche Daten gelöscht werden sollen, dann scheint die Macht sich klar beim Individuum zu liegen. Doch in der Praxis zeigt sich, dass diese Rechte dem Einzelnen nur begrenzte Möglichkeiten bieten. Erstens erfordern diese Rechte viel Wissen und Zeit, die die meisten Menschen nicht haben.

Angesichts der Vielzahl von Apps, Diensten und Plattformen, mit denen wir täglich interagieren, kann niemand alle Datenschutzbestimmungen detailliert lesen oder individuell regeln. Zweitens sind viele Entscheidungen im Datenschutz hochkomplex und erfordern technisches und rechtliches Verständnis, das nur wenigen vorbehalten ist. Eines der grundlegenden Probleme bei der Fokussierung auf individuelle Rechte ist die systemische Natur der Datenschutzherausforderungen. Persönliche Daten sind oft miteinander vernetzt und betreffen mehrere Personen gleichzeitig. Beispielsweise kann die Entscheidung eines Freundes, auf einer Plattform persönliche Fotos zu teilen, auch die Privatsphäre anderer Personen auf diesen Fotos beeinträchtigen.

In solchen Fällen reicht es nicht aus, dass jeder nur an seine eigenen Daten denkt. Die Privatsphäre ist ein kollektives Gut, das gemeinschaftlich geschützt werden muss. Das macht die reine Betonung individueller Kontrollrechte unzureichend und führt zu einer Art Privatsphären-Dilemma, in dem Einzelentscheidungen nicht die gewünschten umfassenden Effekte erzielen. Ein weiteres Problem besteht darin, dass viele Datenschutzrechte für die Betroffenen zu einer regelrechten Belastung werden. Es entsteht ein Gefühl permanenter Pflicht, endlose Anfragen zu stellen, Einstellungen zu überprüfen oder Opt-outs durchzuführen, um sich vor unerwünschter Datenverarbeitung zu schützen.

Diese „Privacy Chores“ sind nicht nur zeitaufwendig, sondern oftmals auch ineffektiv, da Unternehmen oder Diensteanbieter oft nicht transparent genug agieren oder die Informationen so gestalten, dass Nutzer verwirrt oder abgeschreckt werden. Solche Situationen führen dazu, dass viele Menschen resignieren und sich häufig nicht intensiv mit ihren Datenschutzrechten auseinandersetzen. Darüber hinaus wird häufig eine Verantwortungslücke geschaffen, wenn der Schutz der Privatsphäre allein bei den Nutzern angesiedelt wird. Wenn Bürger nicht alle Rechte selbst durchsetzen können oder wollen, wird ihnen teilweise sogar die Schuld für Datenschutzverstöße gegeben. Das führt zu einer Schuldumkehr, bei der der eigentliche Verantwortliche – nämlich die Unternehmen, die Nutzerdaten sammeln und verarbeiten – aus der Verantwortung genommen wird.

Die Folge ist ein Ungleichgewicht der Macht, bei dem große Organisationen mit umfassenden Ressourcen und Expertise die zentrale Entscheidungsgewalt über personenbezogene Daten haben und Einzelpersonen nur marginalen Einfluss besitzen. Die Lösung liegt daher nicht darin, die Rechte von Individuen weiter auszubauen, sondern vielmehr darin, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die bereits im Vorfeld den Umgang mit Daten regulieren und kontrollieren. Es braucht gesetzliche und technische Maßnahmen, welche die Datenerhebung, -speicherung und -verarbeitung stark beschränken und nach klaren Standards ausrichten. Unternehmen müssen verpflichtet werden, mit datenschutzfreundlichen Konzepten wie Privacy by Design zu arbeiten. Zudem sollte die Verantwortung zur Einhaltung der Datenschutzvorgaben klar bei den Organisationen liegen und durch unabhängige Aufsichtsbehörden streng kontrolliert werden.

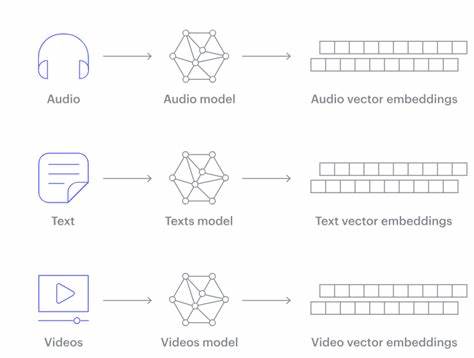

Auch die Implementierung von Datenschutz durch Technik, wie etwa Anonymisierung und Verschlüsselung, nimmt eine entscheidende Rolle ein. Diese Ansätze schützen die Privatsphäre nicht durch individuelle Kontrolle, sondern durch technische Hürden gegen Datenmissbrauch und unerlaubte Verarbeitung. Auf diese Weise wird die Datenverarbeitung von vornherein reguliert und eingeschränkt. Daneben gewinnen auch kollektive Datenschutzstrategien an Bedeutung. Sammelklagen, Massenbeschwerden und gemeinsame Initiativen zur Überwachung von Datenschutzverstößen schaffen eine Art gemeinschaftlichen Schutz und verteilen die Verantwortung nicht auf Einzelpersonen.

Dies trägt dazu bei, die Machtbalance zugunsten der betroffenen Personen zu verschieben und Unternehmen stärker in die Pflicht zu nehmen. In der heutigen vernetzten Gesellschaft ist es unabdingbar, dass der Datenschutz über das Individuum hinaus gedacht wird. Das Privatsphärenthema ist gesellschaftlich und systemisch und kann daher nicht allein durch einzelne Rechte und Entscheidungen der Nutzer wirksam bewältigt werden. Stattdessen sind umfassende gesetzliche Reglungen, technische Maßnahmen und gesellschaftliche Kontrollmechanismen nötig, die das gesamte Ökosystem der Datenverarbeitung adressieren. Erst auf dieser Grundlage kann ein echter und nachhaltiger Schutz der Privatsphäre gelingen.

Die Betonung individueller Datenschutzrechte bleibt wichtig, sollte aber nur als Teil eines größeren Ganzen betrachtet werden. Sie dürfen nicht der einzige Pfeiler des Datenschutzes sein, da sie weder die Komplexität der Datenverarbeitung abbilden noch die Machtungleichgewichte zwischen Nutzern und großen Datenverarbeitern ausgleichen können. Ein effektiver Datenschutz erfordert eine Balance zwischen individueller Kontrolle und institutioneller Verantwortung, die sowohl rechtliche als auch technische Dimensionen umfasst. Abschließend lässt sich festhalten, dass der Schutz der Privatsphäre eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Die Verantwortung darf nicht einseitig auf die Schultern der Einzelnen gelegt werden.

Organisationen müssen reguliert und kontrolliert werden, Datenverarbeitung muss transparent und begrenzt stattfinden. Nur so kann Vertrauen in digitale Technologien entstehen und eine Zukunft gestaltet werden, in der persönliche Daten nicht zur Ware verkommen, sondern geschützt und respektiert werden. Die Zeiten, in denen „der Ball im Spielfeld des Individuums“ liegt, sollten überwunden werden. Das Spielfeld gehört den Unternehmen und der Gesetzgebung, die für klare und wirksame Regeln sorgen müssen.