Die Sahara gilt heute als größte Trockenwüste der Welt, doch die Geschichte dieser Region zeigt ein ganz anderes Bild. Vor etwa 14.500 bis 5.000 Jahren, während des sogenannten Afrikanischen Feuchtigkeitsmaximums oder African Humid Period (AHP), war die Sahara eine grüne Landschaft – mit üppigen Savannen, Flüssen und Seen, die Menschen zu einer vielfältigen, mobilen Lebensweise einluden. Diese klimatische Phase ermöglichte Tierhaltung und erste bäuerliche Strukturen in Gebieten, die heute als lebensfeindlich gelten.

Bislang blieb jedoch über die genetische Herkunft der damaligen Bevölkerungen der Sahara wenig bekannt, was vor allem auf die schwierigen klimatischen Bedingungen zurückzuführen ist, die den Erhalt von DNA zu einer seltenen Ausnahme machten. Neue genomische Analysen von prähistorischen Skelettfunden aus der Takarkori-Felsunterkunft im Südwesten Libyens werfen nun ein völlig neues Licht auf die Bevölkerungsgeschichte der Grünen Sahara und beweisen, dass eine bislang unbekannte nordafrikanische Abstammungslinie über Jahrtausende isoliert existierte. Die Funde aus Takarkori stammen von zwei rund 7.000 Jahre alten Frauen, die zur sogenannten Pastoral-Neolithikum-Phase gehören. Damals begann sich die von der Landwirtschaft geprägte Lebensweise in der Sahara auszubreiten, vor allem durch die Haltung von Nutztieren.

Von zentraler Bedeutung ist, dass genetische Untersuchungen offenbaren, dass diese Individuen eine genetische Linie tragen, die sich früh von sub-saharischen Menschengruppen abspaltete und lange Zeit isoliert blieb. Überraschenderweise ist diese Linie ähnlich verwandtschaftlich zu der 15.000 Jahre alten Population der Iberomaurusier aus Marokko, die mit der gleichnamigen Steinzeitkultur assoziiert ist. Dennoch waren die Takarkori-Menschen genetisch kaum mit den südlich der Sahara lebenden Populationen verwandt, es gab also zwischen Nord- und Sub-Sahara Afrika offenbar wenig Genfluss während der AHP. Diese Entdeckung steht im Gegensatz zu bisher angenommenen engen Kontakten über die Sahara hinweg und unterstreicht die Rolle der Sahara als genetische Barriere, trotz klimatischer Übergangsphasen.

Das genetische Erbe der Takarkori-Frauen ist zudem bemerkenswert gering mit Neandertaler-DNA durchsetzt, was die Vermutung nahelegt, dass ihre Vorfahren lange auf dem afrikanischen Kontinent isoliert gewesen waren. Während Populationen außerhalb Afrikas typischerweise höhere Anteile Neandertaler-DNA aufweisen, wurde bei den Takarkori-Genomen eine zehnfach geringere Belastung festgestellt. Gleichwohl ist der Anteil etwas höher als bei modernen sub-saharischen Gruppen, was auf eine gewisse, sehr frühe Vermischung mit außerhalb Afrikas lebenden Gruppen hindeutet, möglicherweise vor Jahrtausenden. Diese Erkenntnis liefert neue Einblicke in die komplexe Evolution und Wanderung des modernen Menschen in Afrika und darüber hinaus. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Verbreitung von Pastoraltätigkeiten in der Sahara während der Mittelsteinzeit vor allem auf kulturellen Austausch beruhte und nicht auf großangelegte Migrationen von Bevölkerungen aus dem Nahen Osten oder Europa.

Obwohl archäologische Spuren von neuen Technologien und Zivilisationsformen ankommen, wirkten sie sich offenbar primär auf die kulturelle Ebene und nicht auf die genetische Durchmischung der Menschen vor Ort aus. Möglicherweise übernahmen die einheimischen Gruppen Techniken wie Tierhaltung ohne größere biologische Vermischung. Die subtile Levantinische genetische Beteiligung von etwa sieben Prozent, die im Takarkori-Genom nachweisbar ist, unterstreicht eine parallele Entwicklung von genetischem Austausch und kultureller Diffusion. Eine weitere bedeutende Erkenntnis betrifft die Population von Taforalt in Marokko, deren genetisches Profil schon länger bekannt war. Bisher wurde angenommen, dass diese Population eine Mischung aus Levantiner Vorfahren und einer unbestimmten „sub-saharischen“ Herkunft aufweist.

Die neuen Daten zeigen nun, dass das afrikanische Element in Vergangenheit zum großen Teil aus einer Population stammt, die Takarkori ähnelt – also aus einer tief verwurzelten nordafrikanischen Gruppe. Dies verbessert das Verständnis der genetischen Struktur Nordafrikas während des späten Pleistozäns und frühen Holozäns erheblich. Aus archäologischer Sicht bietet die Takarkori-Stätte einen bemerkenswerten Einblick in die Lebensweise der Menschen während der grünen Sahara. Die Siedlungsschichten mit 15 bestatteten Individuen, vorwiegend Frauen und Kinder aus der Zeit zwischen 8.300 bis 4.

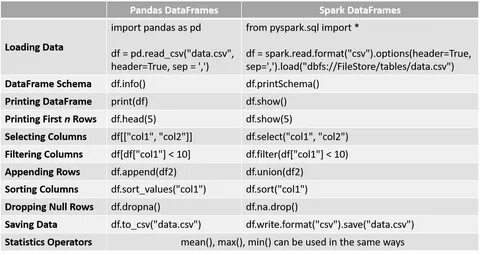

800 Jahren vor heute, spiegeln ein komplexes soziales Gefüge wider, das sich mit der Einführung der Viehzucht wandelte. Die Analysen von Zahn und Knochen deuten darauf hin, dass die Menschen überwiegend aus der näheren Region stammten und relativ sesshaft waren, was zur Entwicklung der beginnenden Pastoralgesellschaft passt. Artefakte wie Keramik, Schnitzereien und Grabbeigaben bestätigen kulturelle Innovationen und den Austausch über weite Strecken. Genomweit wurde die DNA aus Zähnen und Knochenfragmenten mittels moderner Techniken wie DNA-Fangmethoden vor allem auf relevanten SNPs (Einzelnukleotid-Polymorphismen) sequenziert, um trotz der tückischen Erhaltungsbedingungen aussagekräftige Daten zu gewinnen. Die Analyse von über 880.

000 genetischen Markern bei TKH001, der besser erhaltenen Proben, ermöglichte eine hochauflösende Untersuchung der Verwandtschaftsverhältnisse mit anderen antiken und modernen Populationen. Verschiedene statistische Methoden wie Principal Component Analysis (PCA), Outgroup-f3 und f4-Statistiken sowie Admixtur-Modelle lieferten ein schlüssiges Bild der genetischen Struktur. Die geringe Präsenz von Langstrecken-Übereinstimmungen in der DNA, sogenannte Runs of Homozygosity (ROH), belegte außerdem, dass es keine engen Inzuchtbeziehungen gab und dass die Population eine angemessene Größe von ungefähr 1.000 Individuen hatte. Dadurch wird eine stabile Bevölkerung über mehrere Generationen nachvollziehbar, die sich in einem vermutlich durch Ecozonen strukturierten Sahel-Sahara-Korridor bewegte.

Hinsichtlich der mitochondrialen DNA (mtDNA), die mütterliche Abstammungslinien abbildet, wurden die Proben den tiefgehenden Linien des Haplogruppen-Komplexes N zugeordnet. Diese Haplogruppe ist eine der frühesten außerhalb Afrikas bekannten und datiert auf etwa 61.000 Jahre vor heute, was einen hohen Wert für die frühe Präsenz moderner Menschen in Nordafrika darstellt und die genetische Ausdifferenzierung im Kontinent veranschaulicht. Die Bedeutung dieser Forschung liegt darin, dass sie die Sahara nicht nur als Migrationstrasse versteht, sondern als vielfältigen biologischen und kulturellen Raum, der trotz günstiger klimatischer Phasen weiterhin Barrieren für Genfluss bildete. Die genetische Isolierung der damaligen Nordafrikaner zeigen, dass die Ausbreitung von Technologien und kulturellen Innovationen nicht notwendigerweise mit einer Populationsersetzung einhergeht.

Vielmehr muss man komplexe Modelle von kulturellem Austausch und lokalen Anpassungen in Betracht ziehen. Diese Erkenntnisse erweitern die Perspektiven vieler Disziplinen – von Anthropologie und Genetik über Archäologie bis hin zur Paläoklimatologie – und zeigen die Wichtigkeit interdisziplinärer Ansätze, um die Geschichte der menschlichen Besiedlung Afrikas umfassend zu verstehen. Die Methodik und Ergebnisse könnten zudem Benchmark-Daten für zukünftige Studien über die Bewegungen und Anpassungen der Menschheit in anderen historisch schwierigen Regionen darstellen. Mit fortschreitender Technologie werden künftig auch vollständige Genomsequenzen aus weiteren Fundstellen möglich sein, die noch differenziertere Analysen erlauben und neben genetischen auch epigenetische Faktoren beleuchten können. So ist es denkbar, dass durch solche Studien die Dynamiken der Sahara-Bevölkerung besser nachvollziehbar werden und neue Verbindungen zu gegenwärtigen Populationen offenbart werden.

Sogar die Rolle Nordafrikas in der globalen Evolution des Homo sapiens sowie deren Interaktion mit frühen Kulturen im Nahen Osten könnte hierbei noch aussagekräftiger nachgezeichnet werden. Abschließend steht fest, dass alte DNA aus der Grünen Sahara das Bild von Nordafrika als Wiege und Schnittstelle menschlicher Vielfalt in einem neuen Licht erscheinen lässt. Tiefe genetische Wurzeln, kulturelle Kontinuitäten und die scheinbar parallele Entwicklung von Gesellschaften zeigen, wie vielschichtig das Zusammenwirken von Umwelt, Genetik und Kultur in der Geschichte der Menschheit ist. Die Sahara war lange kein Mauergebiet, sondern ein dynamischer Schauplatz unserer gemeinsamen Vergangenheit, dessen Geheimnisse nun allmählich gelüftet werden.