Die Frage, wie sich urbane Kriminalitätsraten nachhaltig senken lassen, treibt Städteplaner und Sicherheitsbehörden weltweit um. Herkömmliche Ansätze, wie verstärkte Polizeipräsenz und Überwachung, spielen eine wichtige Rolle, doch eine bemerkenswerte Erkenntnis aus der Wissenschaft zeigt eine oft übersehene, aber wirkungsvolle Methode: der Bau und die Vernetzung öffentlicher Bibliotheken. Die Forschungsergebnisse aus Kansas City im US-Bundesstaat Missouri offenbaren, dass Bibliotheken mehr sind als nur Orte des Wissens und der Kultur – sie fungieren als „urbaner Kriminalitätsdämpfer“ und können dazu beitragen, Verbrechen insbesondere opportunistisch verübter Art zu reduzieren. Diese Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf die städtische Planung und lassen die These zu, dass mehr Bibliotheken tatsächlich gleichbedeutend mit weniger Kriminalität sein können. Die Studie mit dem Titel „Do public libraries help mitigate crime? Evidence from Kansas City, MO“, veröffentlicht 2023 im Journal of Cultural Economics, untersuchte den Effekt der Eröffnung einer neuen Bibliothek, dem Woodneath Public Library Branch, auf das umgebende Stadtgebiet.

Kansas City verfügt seit Jahrzehnten über ein Bibliotheksnetz, doch die Erweiterung um diese 13. Filiale bot eine einzigartige Chance, durch einen quasi-natürlichen Versuch den Einfluss der Bibliothek auf lokale Kriminalitätsraten zu analysieren. Wissenschaftler Amir B. Ferreira Neto, Jennifer Nowicki und Shishir Shakya werteten dafür umfangreiche, öffentlich zugängliche Kriminalitätsdaten aus und verglichen die Zeiträume vor und nach der Eröffnung der Bibliothek. Zudem prüften sie räumliche Unterschiede, indem sie einen Radius von knapp drei Meilen (etwa 4,8 Kilometer) um die Bibliothek als „Einflusszone“ definierten.

Was dabei herauskam, war verblüffend: In unmittelbarer Nähe der neuen Bibliothek gingen verschiedene Formen der Kriminalität zurück. Besonders deutlich zeigte sich ein Rückgang bei sogenannten Gelegenheitsdelikten wie Einbruch, Vandalismus, Raubüberfällen, Betrug und Körperverletzungen. Diese Arten von Straftaten erfordern meist wenig Planung und entstehen aus situativen Umständen und Opportunitäten. Die Forscher folgerten, dass die Präsenz der Bibliothek das Risiko für Täter offenbar erhöhte oder deren Erfolgschancen verringerte, weshalb viele potenzielle Vergehen gar nicht erst versucht wurden. Der Mechanismus hinter der Statistik ist vielschichtig.

Zum einen sorgt die Bibliothek für mehr Fußgänger in der Umgebung – Menschen, die lesen, lernen oder sich einfach aufhalten. Mehr Passanten bedeuten mehr soziale Kontrolle, wodurch Straftaten schwieriger zuzuschlagen sind, da Täter mit einer sofortigen Reaktion rechnen müssen. Zum anderen haben Bibliotheken oft eine bessere Beleuchtung, Überwachungskameras und auch erhöhte Polizeipatrouillen, die die Sicherheit in der Umgebung erhöhen. Ein solch sicherer und belebter Ort senkt also die Gelegenheit und erhöht Risiken für kriminelle Handlungen erheblich. Ein weiterer Aspekt ist, dass Bibliotheken als sichere Rückzugsorte fungieren.

Sie bieten Raum für Bildung, persönliche Weiterentwicklung und Gemeinschaft. Insbesondere Jugendliche und sozial benachteiligte Personen finden hier eine Alternative zur Straße und oft auch zu potenziellen kriminellen Einflüssen. Die positiven sozialen Effekte gehen somit über reine Kriminalitätszahlen hinaus. Mehr Zeit in Bibliotheken bedeutet mehr Bildungschancen, bessere Arbeitsplatzperspektiven und eine stärkere gesellschaftliche Integration. Die Forschenden weisen zudem auf eine abgerundete Wirkung durch weitere städtische Interventionen hin.

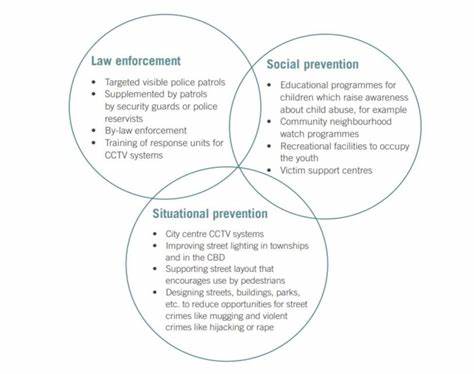

Die alleinige Eröffnung einer Bibliothek wirkt zwar bereits positiv, doch in Kombination mit Polizeipräsenz oder kommunalen Förderprogrammen verstärkt sich der Effekt deutlich. So wird die Bibliothek selbst zu einem Fokuspunkt urbaner Sicherheitspolitik. Die Erkenntnisse sind auch durch weitere Studien belegt, die zeigen, dass die Nähe zu öffentlichen Bibliotheken eine Vielzahl von Vorteilen birgt: Mit steigender Bibliotheksdichte lesen Kinder häufiger und besser, die Arbeitsmarktlage verbessert sich, und sogar die Innovationskraft einer Region, gemessen an der Zahl der Patentanmeldungen, steigt. Diese umfassende Wirkung macht öffentliche Bibliotheken zu einer unterschätzten, aber höchst wirksamen Maßnahme gegen städtische Kriminalität. Für politische Entscheidungsträger ergeben sich klare Handlungsanweisungen: Statt allein auf konventionelle Sicherheitsinstrumente zu setzen, sollten Investitionen verstärkt in den Ausbau öffentlicher Bibliotheken fließen.

Diese kosten oft deutlich weniger als intensive Polizeieinsätze oder Überwachungstechnik und haben gleichzeitig einen Langzeiteffekt auf Stadtentwicklung, Bildung und soziale Integration. Die Schlussfolgerung ist folgerichtig: Städte, die mehr Bibliotheken bauen und bestehende Einrichtungen modernisieren, schaffen nicht nur attraktive Kultur- und Lernorte, sondern auch sichere, lebenswerte Quartiere. Sie verhindern Verbrechen präventiv, fördern gesellschaftlichen Zusammenhalt und tragen so zu einer ganzheitlichen Kriminalitätsbekämpfung bei. Der Bau von Bibliotheken erweist sich somit als eine nachhaltige Investition in die urbane Sicherheit und Lebensqualität – eine Win-win-Situation für Gemeinwohl und Gesellschaft. Die Herausforderung liegt nun darin, diese Erkenntnisse in die konkrete Praxis zu übertragen.

Stadtverwaltungen, Planungsbehörden und Sicherheitsorganisationen sind eingeladen, gemeinsam Konzepte zu entwickeln, die öffentliche Bibliotheken systematisch in integrierte Sicherheits- und Sozialstrategien einbinden. Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung bei Politik und Bevölkerung spielen dabei eine wichtige Rolle. Zusammengefasst zeigt die wissenschaftliche Analyse aus Kansas City eindrucksvoll, dass Bibliotheken mehr sind als bloße Büchersammlungen. Sie sind aktive Instrumente der Kriminalitätsprävention, Netzwerke sozialer Sicherheit und Eckpfeiler des urbanen Lebens. Durch die Stärkung und den Ausbau von Bibliotheken können Kommunen echten Mehrwert schaffen, der über die reine Kriminalitätsbekämpfung hinausgeht und einen nachhaltigen Beitrag für eine lebenswerte Stadt leistet.

Der Blick der Wissenschaft auf urbane Sicherheit empfiehlt daher uneingeschränkt: Wer Kriminalität reduzieren will, setzt auf mehr Bibliotheken.