Die Corona-Pandemie hat die Art und Weise, wie wir arbeiten, tiefgreifend verändert. Besonders auffällig ist, dass viele Beschäftigte heutzutage länger arbeiten und gleichzeitig an mehr Meetings teilnehmen als vor der Krise. Studien, wie die der Harvard Business School, bestätigen ein Gefühl, das viele Arbeitnehmer bereits aus ihrer Praxis kennen: Es gibt kaum noch Ruhepausen, und der Arbeitstag verlängert sich spürbar. Diese Entwicklung wirft nicht nur Fragen zur Produktivität auf, sondern auch zur Balance zwischen Beruf und Privatleben sowie zu den Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Die Analyse von E-Mail- und Meeting-Daten von mehr als drei Millionen Menschen in mehreren globalen Städten hat herausgefunden, dass die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit während der ersten Wochen der Pandemie um etwa acht Prozent gestiegen ist.

Das entspricht fast einer halben Stunde mehr Arbeit am Tag. Gleichzeitig ist die Anzahl der Meetings, an denen Mitarbeiter teilnehmen, erhöht worden. Interessanterweise haben die einzelnen Meetings jedoch an Länge verloren – sie sind kürzer, aber zahlreicher. Dies deutet darauf hin, dass der Fokus auf effizientere und konzentriertere Treffen gewandert ist, was allerdings auch einen intensiveren Rhythmus bedeutet. Was steckt hinter dieser Entwicklung? Ein wesentlicher Faktor ist der Wechsel ins Homeoffice, der während der Pandemie für viele Arbeitnehmer zur neuen Normalität wurde.

Die räumliche Verschmelzung von Wohn- und Arbeitsbereich erschwert es, den Arbeitstag klar abzugrenzen. Es gibt keine definierten Pausen auf dem Weg ins Büro oder zurück nach Hause. Stattdessen entstehen angespannte und fragmentierte Tagesabläufe, in denen Arbeit und Privatleben immer öfter miteinander verknüpft werden. Die Folge: Der Arbeitstag wird flexibler, aber auch länger. Das bedeutet auch, dass viele Menschen außerhalb der klassischen Arbeitszeiten E-Mails lesen und beantworten oder an Videokonferenzen teilnehmen.

Darüber hinaus steigt die Anzahl der E-Mails, die versendet werden, und die Zahl der Empfänger pro E-Mail nimmt ebenfalls zu. Das legt nahe, dass mehr Personen involviert sind und die Kommunikation breiter gestreut wird als früher. Ein weiterer Aspekt ist die zunehmende Anzahl an Meetings mit mehr Teilnehmern als vor der Pandemie. Viele dieser Meetings finden per Videokonferenz statt, was ermüdend sein kann. Begriffe wie „Zoom-Fatigue“ haben sich etabliert, um die subjektive Belastung durch stundenlanges Videostreaming und ständigen Blick in den Bildschirm zu beschreiben.

Diese Form der Kommunikation erfordert eine hohe Konzentration, da nonverbale Signale nur eingeschränkt wahrnehmbar sind und es keinen Raum für kurze, informelle Gespräche gibt, wie sie im Büro üblich sind. Die Verschiebung zu virtuellen Meetings hat die soziale Dynamik innerhalb von Teams verändert. Während früher das gemeinsame Büro auch der soziale Austausch war, fehlen heute spontane Begegnungen in der Kaffeeküche oder am Schreibtisch. Der fehlende informelle Kontakt kann das Gefühl der Isolation verstärken und die Zusammenarbeit erschweren. Gleichzeitig sind aber auch Vorteile erkennbar: Arbeitnehmer sparen Zeit durch den Wegfall von Pendeln und können flexibler auf persönliche Bedürfnisse reagieren.

Viele Mitarbeitende schätzen diesen neuen Grad an Freiheit, was sich positiv auf die Zufriedenheit auswirken kann. Die Herausforderung für Führungskräfte besteht darin, diese neue Arbeitsweise zu steuern und zugleich die Gesundheit und Motivation der Mitarbeitenden zu erhalten. Ein empathischer Umgang ist wichtiger denn je. Verantwortliche müssen die individuellen Situationen und Belastungen ihrer Teams kennen, um gezielt unterstützen zu können. Dabei geht es nicht nur um technische Ausstattung oder flexible Arbeitszeiten, sondern auch um die Förderung von klaren Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben, damit Erholungsphasen gewährleistet sind.

Ein verändertes Verständnis von Produktivität ist ebenfalls entscheidend. Früher war oft die anwesende Arbeitszeit ein Indikator für Leistung. Im Homeoffice ist diese Kennzahl jedoch wenig aussagekräftig. Stattdessen sollte das Ergebnis der Arbeit im Fokus stehen. Flexibilität und Vertrauen bilden die Grundlage, um unterschiedliche Lebensumstände zu berücksichtigen.

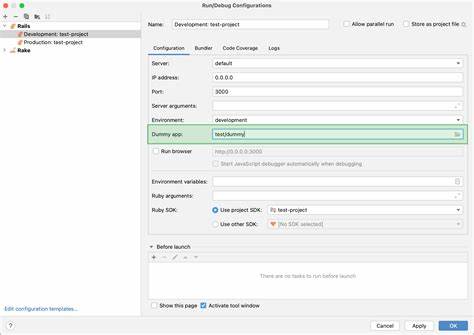

Manche Menschen arbeiten produktiver, wenn sie ihre Arbeitszeiten anpassen können, andere benötigen klare Strukturen, um sich zu konzentrieren. Neben den organisatorischen Aspekten spielt auch die Nutzung digitaler Zusammenarbeitstools eine große Rolle. Plattformen wie Slack, Microsoft Teams oder Zoom ermöglichen den Austausch und die Zusammenarbeit über Entfernungen hinweg. Die Nutzung dieser Plattformen ist jedoch nicht in allen Studien erfasst, weshalb weitere Forschung nötig ist, um die Auswirkungen auf Arbeitsstress und Produktivität besser zu verstehen. Erfahre Mitarbeiter beispielsweise durch eine ständige Erreichbarkeit zusätzlichen Druck oder profitieren sie von der Möglichkeit, flexibel miteinander zu kommunizieren? Die psychische Gesundheit der Beschäftigten steht unter besonderer Beobachtung.

Die verlängerten Arbeitstage und die erhöhte Anzahl an Meetings führen zu einer stärkeren Beanspruchung. Vor allem die fehlenden Pausen und der hohe Kommunikationsaufwand können ermüden und die Aufmerksamkeit mindern. Gleichzeitig fehlt die soziale Unterstützung, die in Büroumgebungen eher vorhanden ist. Unternehmen sind daher gefordert, Maßnahmen zu ergreifen, die das Wohlbefinden fördern, beispielsweise durch die Einrichtung von Ruhezeiten, regelmäßige Feedbackgespräche und die Sensibilisierung für Work-Life-Balance. Wer zukünftig mehrheitlich oder dauerhaft im Homeoffice arbeitet, muss seine Arbeit noch bewusster strukturieren.

Die Ablenkungen, die im häuslichen Umfeld lauern – wie Kinder, Familienangelegenheiten oder andere Verpflichtungen – verlangen ein hohes Maß an Selbstorganisation. Flexibilität ist zwar ein Vorteil, doch fehlende klare Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit bergen die Gefahr der Überarbeitung. Es gilt, Routinen zu entwickeln, Pausen einzubauen und den digitalen Arbeitstag zu begrenzen. Technologie kann unterstützend wirken, etwa durch intelligente Kalenderfunktionen, die Meeting-Überschneidungen minimieren, oder durch Tools, die helfen, den Fokus zu erhalten. Dennoch ersetzen diese digitalen Lösungen nicht das Bedürfnis nach menschlicher Interaktion und Erholung.

Hybridmodelle gewinnen daher an Bedeutung, die eine ausgewogene Mischung aus Präsenz- und Remote-Arbeit ermöglichen. Dies gibt Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Arbeitstage individueller zu gestalten und zugleich den persönlichen Kontakt zu Kollegen zu pflegen. Insgesamt ist die Pandemie ein Katalysator für tiefgreifende Veränderungen in der Arbeitswelt. Die Zunahme der Arbeitszeit und der Meetings ist nur ein Aspekt davon. Es besteht die Chance, aus den Erfahrungen zu lernen und Arbeitsmodelle zu entwickeln, die nachhaltiger, flexibler und menschlicher sind.

Unternehmen, die dies erkennen und umsetzen, können langfristig Vorteile im Wettbewerb um Talente erzielen und die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter steigern. Die Herausforderungen bleiben dennoch groß. Arbeit und Freizeit sind heute enger miteinander verzahnt als je zuvor, das verlangt vom Einzelnen und vom Unternehmen eine neue Art von Achtsamkeit. Der Weg zu einer gesunden und produktiven Arbeitswelt im digitalen Zeitalter ist dynamisch und erfordert regelmäßige Anpassungen an neue Gegebenheiten. Selbstverständlich sind weitere Untersuchungen und Austausch nötig, um die besten Strategien zu identifizieren und auszubauen.

Die zentrale Botschaft lautet jedoch, dass wir unsere Arbeitswelt nach der Pandemie nicht einfach zurückdrehen können, sondern aktiv gestalten müssen – zum Wohl aller Beteiligten.