In den vergangenen Jahren haben immer wieder Behauptungen für Aufsehen gesorgt, dass das Universum früher enden könnte als bisher angenommen. Insbesondere die These, dass alle massereichen Objekte, nicht nur schwarze Löcher, Hawking-Strahlung aussenden und somit langsam an Masse verlieren würden, ließ viele aufhorchen. Sollte dies stimmen, wäre das Schicksal unseres Kosmos besiegelt: Alles würde mit der Zeit zerfallen und das Universum könnte früher sein Ende finden als bislang angenommen. Bei genauerer Betrachtung und unter Einbeziehung der aktuellen theoretischen Erkenntnisse entpuppt sich diese Annahme jedoch als grundlegend falsch. Die Stabilität des Universums steht deutlich solider auf wissenschaftlicher Basis als einige Spekulationen vermuten lassen.

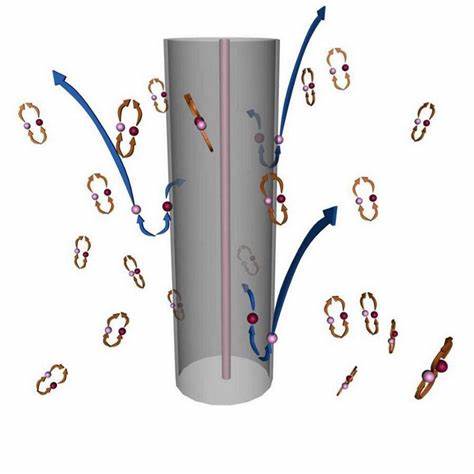

Der Ursprung solcher Befürchtungen liegt in einer erweiterten Interpretation der Hawking-Strahlung, ein Konzept, das ursprünglich Stephen Hawking in den 1970er-Jahren im Zusammenhang mit schwarzen Löchern formulierte. Hawking bewies, dass schwarze Löcher nicht vollkommen schwarz sind, sondern über einen quantenmechanischen Prozess Energie in Form von Strahlung abgeben – die sogenannte Hawking-Strahlung. Aufgrund dieser Abstrahlung verringert sich die Masse des schwarzen Lochs allmählich, bis es letztlich vollständig verschwindet. Allerdings geschieht dies über äußerst lange Zeitskalen, erfahrungsgemäß variierend mit der Masse des jeweiligen Objekts. Dieses Konzept wurde in einem neuen Licht gesehen, als Anfang 2023 manche Forscher postulierten, dass der Mechanismus der Hawking-Strahlung nicht ausschließlich schwarzen Löchern vorbehalten sein müsse.

Sie argumentierten, dass aufgrund von Quanteneffekten in gekrümmter Raumzeit alle massereichen Körper unter Hawking-ähnlicher Strahlung leiden und somit instabil seien. Dies würde bedeuten, selbst gewöhnliche Sterne, Planeten oder sogar Protonen könnten letztendlich zerfallen. Auf den ersten Blick klingt das beunruhigend und eröffnet eine völlig neue Perspektive auf das Ende des Universums. Doch die Sache ist deutlich komplexer. Ein wesentliches Element zur Entstehung von Hawking-Strahlung ist das Vorhandensein eines Ereignishorizonts, einer Grenze, hinter der keine Information oder Energie entkommen kann.

Bei schwarzen Löchern markiert er die Grenze, ab der selbst Licht nicht mehr entkommen kann. Die quantenmechanischen Fluktuationen in der Nähe dieses Horizonts führen letztlich zur Strahlung. Ohne einen solchen Horizont existiert der notwendige physikalische Rahmen für Hawking-Strahlung schlichtweg nicht. Es handelt sich dabei also nicht nur um eine lokale Eigenschaft der Masse oder der Raumzeitkrümmung an sich, sondern ganz gezielt um den Einfluss eines Horizonts auf die Quantenfelder. Ohne diese Grenze, wie dies bei üblichen astronomischen Objekten der Fall ist, bleibt der Quantenvakuumzustand stabil und Ereignisse wie das spontane Entstehen von Teilchen-Strahlung treten nicht auf.

Wissenschaftliche Arbeiten, die diese Erkenntnisse vertiefen, gehen bis in die 1970er-Jahre zurück. Damals analysierten Physiker wie Abhay Ashtekar und Anne Magnon quantenfeldtheoretische Eigenschaften in gekrümmten Raumzeiten und stellten fest, dass die Stabilität des Quantenvakuums essenziell an eine sogenannte zeitähnliche Killing-Figur gebunden ist. Falls diese in einem Raumzeitmodell überall existiert, bleibt der Vakuumzustand stabil und es erfolgt keine spontane Teilchenentstehung. Nur wenn diese Eigenschaft, also diese zeitähnliche Symmetrie, in gewissen Regionen von Raumzeit fehlt – konkret an Ereignishorizonten – entstehen Effekte wie die Hawking- oder Unruh-Strahlung. Dadurch ergibt sich klar, dass nur Objekte mit Ereignishorizonten, also primär schwarze Löcher oder der Kosmos mit seinem kosmologischen Horizont, überhaupt Hawking-Strahlung aussenden können.

Die Vorstellung, dass auch Materie ohne einen solchen Horizont spontan zerfallen könnte, lässt sich mit den etablierten physikalischen Theorien nicht in Einklang bringen. Neben der theoretischen Fundierung sprechen weitere Argumente gegen die pauschale Verallgemeinerung der Hawking-Strahlung auf alle massereichen Körper. Beispielsweise würden Protonenzerfall oder der Zerfall von weißen Zwergen einen Verstoß gegen fundamentale Erhaltungsgrößen darstellen, wie das Baryonenzukunftserhaltungsgesetz. Zwar ist die Verletzung dieser Gesetze in der Theorie denkbar und sogar gewünscht, um beispielsweise die Baryonenasymmetrie des Universums zu erklären, jedoch fehlen bisher jegliche experimentelle Belege dafür. Zudem erzeugt die Annahme eines universellen Hawking-ähnlichen Zerfalls energetische Paradoxien, deren Lösungen bisher offen sind.

Praktische Beobachtungen sowie Langzeitmessungen sprechen ebenfalls gegen eine solche Instabilität in alltäglichen Objekten. Sterne, Planeten und sogar sehr alte Sterne befinden sich scheinbar über Zeiträume, die weit über alle vermuteten Zerfallszeiten hinausgehen, in stabilen Zuständen. Das Universum hat seine Existenz bereits über 13,8 Milliarden Jahre lang gesichert, ohne Anzeichen für eine solche allgemeine Zerfallsdynamik. Das gegenwärtige astronomische Wissen über Sternentstehungsraten, Galaxienentwicklung und die Morphologie kosmischer Strukturen stützt die Stabilität und Langzeitbeständigkeit gravierender Massen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Charakter der Raumzeitkrümmung selbst.

Die Gravitation einer Masse im Weltraum erzeugt zwar lokal eine Krümmung der Raumzeit, jedoch ist diese Krümmung auf größere Distanzen hin nahezu identisch, egal ob man die Masse dicht konzentriert oder verstreut betrachtet. Für objektive Beobachter in großer Entfernung vom massereichen Objekt erlebt sich die Raumzeit als vergleichbar flach. Eine Hawking-Strahlung hängt jedoch maßgeblich von der Krümmung der Raumzeit in unmittelbarer Nähe eines Ereignishorizonts ab, nicht von der bloßen Existenz einer Masse an sich. Die Erklärungen auf Quantenfeldtheorie-Ebene zu Hawking-Strahlung verdeutlichen weiterhin, dass weit entfernte Regionen ohne Horizont keine Energieabstrahlung verursachen können. Selbst wenn Masse durch Gravitation Raumzeitkrümmung generiert, fehlt es ohne ein Ereignishorizont an der nötigen Voraussetzung für die Strahlung.

Die Rolle des kosmologischen Horizonts in einem expandierenden Universum ist ebenfalls von Bedeutung. Während unser Universum mittels dunkler Energie eine beschleunigte Expansion erfährt und somit einen kosmologischen Ereignishorizont besitzt, der einer gewissen Analogie zum Ereignishorizont eines schwarzen Lochs entspricht, bleibt auch hier die tatsächliche Wirkung der daraus resultierenden Unruh-Strahlung extrem schwach. Die vorhergesagte Temperatur dieser Strahlung liegt bei winzigen Größenordnungen von etwa 10^-30 Kelvin, was in der Praxis kaum messbar und für das Schicksal des Universums unerheblich ist. Zusammenfassend lässt sich deutlich sagen: Die aktuell besten wissenschaftlichen Erkenntnisse belegen, dass das Universum nicht durch einen universellen Zerfall aller massereichen Objekte in absehbarer Zeit von einer Hawking-artigen Strahlung bedroht ist. Nur mit dem Vorhandensein eines Ereignishorizonts ist diese Strahlung möglich.

Da die meisten Objekte im Kosmos solche Horizonte nicht besitzen, bleiben sie für äußerst lange Zeit stabil. Diese Erkenntnisse beruhen auf soliden Theorien der Quantenfeldtheorie in gekrümmter Raumzeit und werden durch umfangreiche wissenschaftliche Prüfungen bestätigt. Die Vorstellung, dass das Universum daher früher enden könne als erwartet, ist vor diesem Hintergrund unbegründet. Natürlich bleibt die Forschung am Zusammenspiel von Quantenmechanik und Gravitation weiterhin aktiv und spannend. Neue Entdeckungen könnten in Zukunft weitere Erkenntnisse bringen.

Doch auf Basis des heutigen Wissens ist das Universum stabiler, als manche plakative Thesen vermuten lassen. Die komplexen Zusammenhänge der Raumzeit, Quanteneffekte und Ereignishorizonte erlauben eine tiefergehende und genauere Vorstellung vom fortbestehenden Kosmos. In einer Zeit, in der die Wissenschaft durch präzise Beobachtungen und theoretische Fortschritte unsere Sicht auf das Universum immer weiter verbessert, ist es wichtig, Behauptungen kritisch zu prüfen und wissenschaftliche Grundlagen zu respektieren. Nur so lässt sich ein realistisches Bild von unserer kosmischen Heimat zeichnen und zugleich die Faszination an den großen Fragestellungen erhalten.