In einer Welt, die täglich von einer Flut an Informationen überschwemmt wird, liegt der Fokus vieler Menschen traditionell auf dem Inhalt – den Worten, Argumenten oder Fakten, die präsentiert werden. Doch immer deutlicher kristallisiert sich heraus, dass die Art und Weise, wie diese Informationen organisiert und strukturiert sind, oft den entscheidenden Unterschied ausmacht. Die Architektur von Ideen beeinflusst, wie überzeugend, zugänglich und nachhaltig eine Botschaft wirkt, weit mehr als die einzelnen Worte selbst. Ein historisches Beispiel veranschaulicht diesen Gedanken besonders eindrucksvoll: die mittelalterlichen Kathedralen. Niemand empfindet Ehrfurcht gegenüber einem einzelnen Stein oder Glasfenster, sondern die Gesamtstruktur – das Zusammenspiel von Architektur, Raum und Licht – erzeugt ein Erlebnis, das Worte kaum beschreiben können.

Diese Erkenntnis gilt nicht nur für Bauwerke, sondern für alle Formen der Informationsvermittlung. Auch in der wissenschaftlichen Welt wird die Bedeutung der Struktur deutlich. Die standardisierte Form wissenschaftlicher Veröffentlichungen, bekannt als IMRAD (Einleitung, Methoden, Ergebnisse und Diskussion), ist kein Zufall. Sie signalisiert der Leserschaft die Seriosität und Nachvollziehbarkeit der Forschung. Ohne diese strukturierte Architektur verliert selbst die brillanteste Entdeckung an Glaubwürdigkeit und Wirkung.

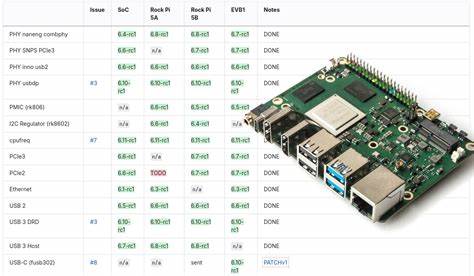

Moderne Technologien, insbesondere Künstliche Intelligenzen wie GPT-4, unterstreichen die Relevanz der Architektur zusätzlich. Die Leistungsfähigkeit solcher Modelle beruht weniger auf der bloßen Menge an gelernten Wörtern, sondern vielmehr auf der ausgeklügelten Struktur ihrer Algorithmen. Die transformerbasierte Architektur ermöglicht es, Beziehungen zwischen allen Elementen eines Textes zu erfassen und so komplexe Sinnzusammenhänge zu formen. Dies zeigt eindrucksvoll, dass die Organisation von Daten oft wichtiger ist als deren Menge. Die Idee, dass Architektur über Inhalt siegt, findet sich auch in religiösen Texten und Philosophien.

Die Bibel etwa ist kein loses Sammelsurium von Geschichten, sondern ein bewusst gestaltetes System von Wiederholungen, Erzählbögen und moralischen Rahmen, das über Generationen hinweg erfolgreich Informationen weitergibt. Diese Architektur wirkt als memetischer Überlebensmechanismus – der Aufbau selbst garantiert eine anhaltende Verbreitung und Wirkung, während einzelne Inhalte mit der Zeit an Aktualität verlieren können. Im Gegensatz dazu bleiben viele philosophische Werke trotz tiefgründiger Inhalte oft weniger einflussreich, da ihre Architektur weniger zugänglich oder eingängig ist. Platons Dialoge etwa leben von ihrer Frage-und-Antwort-Struktur, die Verständnis fördert, wohingegen abstrakte und streng logische Darstellungen wie die geometrische Methode Spinozas eine kleinere Zielgruppe ansprechen. Diese Unterschiede verdeutlichen, wie die Form Einfluss auf die Verbreitung von Ideen hat.

Auch in der Unternehmenswelt zeigt sich das Prinzip deutlich. Firmen scheitern vielfach nicht an fehlenden Innovationen, sondern an einer schlechten Architektur ihrer Kommunikations- und Informationsflüsse. Ein bekanntes Beispiel ist Amazons Memo-Kultur. Jeff Bezos etablierte feste Strukturen, wie die sechseitigen, narrativ geschriebenen Memos, die still gelesen werden, um Diskussionen auf einer sachlichen Ebene zu ermöglichen. Diese Architektur fördert die Verbreitung und Durchsetzung von Ideen unabhängig von rhetorischem Talent.

Im Gegensatz dazu führte Microsoft unter Steve Ballmer ein „Stack-Ranking“ Performance-System ein, das weniger Kooperation als Konkurrenz unter Mitarbeitern schleuste. Die Architektur dieses Systems schuf Hürden für den Austausch von Ideen, sodass gute Inhalte oft an der Organisation scheiterten. Im Bildungsbereich ist der Unterschied zwischen Architektur und Inhalt besonders lehrreich. Bildungssysteme wie das finnische basieren auf integrierten Lernansätzen und vernetzen Inhalte über Fächergrenzen hinweg. In den USA dagegen sind die Fächer traditionell sehr getrennt, was dazu führt, dass Schüler oftmals die Verbindungen zwischen Wissensgebieten nicht erkennen und Wissen nur fragmentarisch anwenden können.

Die finnische Architektur des Lernens fördert hingegen Transferfähigkeit und nachhaltiges Verständnis. Diese Erkenntnis bringt auch die sogenannte „architektonische Immunabwehr“ ins Spiel. Gesellschaftliche Systeme neigen dazu, ihre grundlegenden Strukturen vor Veränderungen zu schützen, indem sie Diskussionen auf Inhaltsebene lenken. Politische Debatten drehen sich oft um konkrete Themen und weniger um strukturelle Reformen, obwohl gerade diese langfristig entscheidend wären. Diese Resistenz gegen Veränderung der Architektur sorgt dafür, dass selbst sinnvolle inhaltliche Argumente selten systemische Veränderungen auslösen.

Die Theorie von Thomas Kuhn zum wissenschaftlichen Fortschritt unterstützt diese Sichtweise. Wissenschaftliche Revolutionen sind weniger ein Austausch einzelner Fakten, sondern resultieren aus einer grundlegenden Veränderung der zugrundeliegenden Struktur, der sogenannten Paradigmenwechsel. Erst wenn die bestehende Architektur nicht mehr tragfähig ist, entstehen neue Ordnungen und Denkweisen. Der amerikanische Mathematiker und Informationswissenschaftler Claude Shannon zeigte ebenfalls, wie wichtig effiziente Architekturen für Informationsübertragung sind. Die Periodentafel ist ein klassisches Beispiel.

Sie ordnet das Wissen über Elemente so zu, dass aus wenigen strukturellen Prinzipien sehr viele Vorhersagen möglich sind. Dieses Verdichtungsprinzip findet sich auch in Geschichten. Die Drei-Akt-Struktur ist ein universelles Muster, das komplexe menschliche Erfahrungen einfach und einprägsam vermittelt – unabhängig von Details oder Figuren. Die Architektur beeinflusst sogar direkt menschliches Verhalten. In der digitalen Welt gestalten Plattformen ihre Nutzeroberflächen so, dass Interaktionen vorhersehbar sind und Engagement maximiert wird.

Inhalte sind dabei zweitrangig, da die Struktur der Interaktion selbst bereits Verhaltensmuster erzeugt. Politische Bewegungen profitieren ebenso von der richtigen Architektur. Dezentrale Organisationen, wie die Tea-Party-Bewegung, ermöglichen schnelle Skalierung und Verbreitung, während hierarchisch aufgebaute Bewegungen oft schwerfällig wirken. Auch frühes Christentum konnte sich aufgrund einer zellbasierten Struktur in Zeiten der Unterdrückung schneller ausbreiten als stark zentralisierte Religionen. Ein weiterer spannender Aspekt ist die Wechselwirkung zwischen Architektur und Inhalt.

Während die Struktur oft den Inhalt formt und limitiert, kann neuer Inhalt im Laufe der Zeit die Architektur selbst verändern – so wie es bei wissenschaftlichen Paradigmen oder Rechtssystemen zu beobachten ist. Dieses dynamische Spannungsfeld eröffnet Möglichkeiten, bewusster mit Architektur zu gestalten. Für gesellschaftliche Veränderungen oder persönliche Entwicklung bedeutet das, dass reine Inhaltserneuerungen ohne strukturelle Anpassungen selten nachhaltig wirken. Im Bildungsbereich etwa konventionelle Curriculum-Neuerungen können ohne parallele Reformen in der Unterrichtsarchitektur wenig bewirken. Auch in der Politik erweisen sich tiefgreifende Reformen meist erst dann als erfolgreich, wenn Grundstrukturen wie Wahlsysteme oder parlamentarische Prozesse mitentwickelt werden.

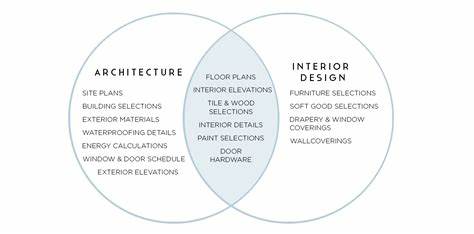

Im Kontext der Persönlichkeitsentwicklung ist es ähnlich. Effektive Veränderung entsteht durch Gestaltung der Umwelt und Gewohnheitsarchitektur, nicht durch bloße Willenskraft oder Wissensvermittlung. Die Struktur entscheidet, ob neue Verhaltensmuster angenommen und gehalten werden. Die Unterscheidung zwischen Architektur und Inhalt ist jedoch nicht immer eindeutig. Oft überlappen beide Bereiche oder beeinflussen sich gegenseitig in einem kontinuierlichen Fluss.

Sogar Programmiersprachen etwa stellen eine Kombination dar: Sie besitzen konkrete Syntax (Inhalt) und gleichzeitig Designprinzipien und Paradigmen (Architektur), die den Erfolg und die Verbreitung beeinflussen. Angesichts dieser Erkenntnisse stellt sich die Herausforderung, wie wir das Zusammenspiel zwischen Struktur und Inhalt optimieren können. Bildung, Wirtschaft, Politik und persönliche Entwicklung müssen gleichermaßen lernen, Architektur bewusster zu gestalten, statt sich ausschließlich auf Inhalte zu fokussieren. Architekturliteracy, also das Verständnis für Muster, Systeme und meta-strukturelles Denken, könnte ein Schlüssel sein. Durch den Erwerb von Fähigkeiten wie Systemdenken, Beziehungsanalyse und Reflexion über Denk- und Wissensstrukturen können Menschen lernen, Informationen nachhaltiger zu verarbeiten und innovative Lösungen zu entwickeln.

Einige pädagogische Ansätze, wie die Montessori-Methode oder klassische Bildung im Sinne der liberalen Kunst, verfolgen dieses Ziel bereits. Dennoch dominieren weltweit noch Inhalte und Faktenvermittlung die Bildungssysteme. Ein Wandel hin zu stärker architekturorientiertem Lernen würde sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Entwicklung tiefgreifend verändern. In Wissensmanagementsystemen und der Komplexitätsforschung spiegelt sich diese Tendenz wider. Werkzeuge wie Roam Research oder Obsidian fokussieren darauf, nicht bloß Daten zu sammeln, sondern Netzwerke von Beziehungen sichtbar zu machen.

So wird Wissen als organisches System begriffen, dessen Struktur entscheidet, wie gut sich Inhalte entfalten und nutzen lassen. Der architektonische Blickwinkel verändert unsere Weltsicht grundlegend. Er lädt dazu ein, Realität nicht als Ansammlung isolierter Fakten, sondern als dynamisches Geflecht von Beziehungen zu betrachten. Für die Zukunft bedeutet dies: Wer die Fähigkeit entwickelt, Architekturen wirkungsvoll zu entwerfen und anzupassen, wird einen enormen Hebel besitzen, um gesellschaftliche Prozesse, Kommunikation und Innovation grundlegend zu prägen. Ironischerweise besteht die beste Methode, die Relevanz von Architektur zu vermitteln, darin, eine völlig neue Architektur des Wissensaustausches zu schaffen, die das Prinzip selbst verkörpert.

Statt langer Erklärungen könnten neue Formen der Präsentation und des Dialogs den intrinsischen Wert von Struktur unmittelbar erfahrbar machen. Die Diskussion über Architektur vs. Inhalt eröffnet somit nicht nur ein theoretisches Konzept, sondern einen praktischen Handlungsrahmen. Er fordert uns heraus, unser Denken über Kommunikation, Bildung und Organisation grundlegend zu überdenken und neu auszurichten – weg von einer reinen Inhaltefixierung hin zu einer bewussten Gestaltung der Strukturen, die unseren Wissenserwerb, unser Handeln und unsere Gesellschaft prägen.