Das Entwickeln eines Spiels ist schon immer eine Kombination aus Kreativität, technischer Expertise und dem Mut, Neues auszuprobieren gewesen. In der heutigen Zeit eröffnet die Künstliche Intelligenz als Partner im Entwicklungsprozess ganz neue Möglichkeiten, zugleich stellt sie Entwickler auch vor ungewohnte Fragen: Wie fühlt es sich an, wenn die KI nicht nur als Werkzeug, sondern als echter Kollaborateur agiert? Welche Chancen und Grenzen bringt das mit sich? Ein erfahrener Softwareingenieur teilt seine Erfahrungen mit der KI-basierten Spieleentwicklung und reflektiert seine Gefühle über diese innovative Zusammenarbeit. Die Ausgangssituation war denkbar simpel: Nach einer verletzten Zehe und zwangsläufiger Pause wuchs der Wunsch, Zeit sinnvoll und kreativ zu nutzen. Statt viele Stunden am Bildschirm zu verlieren, beschloss der Entwickler, selbst ein Spiel zu bauen. Dabei war jedoch von Beginn an klar, dass der Weg nicht als klassischer Spielentwickler sondern als Softwareexperte mit KI-Unterstützung beschritten wurde.

Schon der typische Ablauf bei der eigenen Spieleentwicklung verlief bisher eher demotivierend: Auswahl eines beliebtesten Spiel-Engines, das Durcharbeiten langer Tutorials, der Versuch, ein erstes Tutorial-Spiel zu erstellen, und schlussendlich das schnelle Nachlassen der Begeisterung für die ursprüngliche Spielidee. Der Prozess war holprig und frustrierend. Doch dieses Mal sollte alles anders sein – das Werkzeug der KI wurde als wirkliches Teammitglied eingebunden. Der Startpunkt war das Brainstorming mit Claude, einem KI-basierten Assistenten. Gemeinsam wurden initiale Ideen gesammelt, wobei der klassische Syphonie-Effekt von KI als unterstützende Stimme bemerkbar war.

Letztendliche Entscheidung fiel darauf, ein Spiel zu kreieren, das den Softwareentwicklungsprozess selbst abbildet. Im Mittelpunkt steht das Planen und Priorisieren von Aufgaben innerhalb eines zweiwöchigen Sprints, ein Szenario, das vielen Softwareingenieuren nur zu gut vertraut ist. Der Konzeptgedanke hinter dem Spiel, „Velocity“, ist sowohl pragmatisch als auch innovativ: Der Spieler übernimmt die Rolle eines Softwareentwicklers und navigiert durch eine Zeitleiste mit definierten Aufgaben, die erfolgreich oder scheiternd abgeschlossen werden können. Es gilt, eine Balance zwischen Story Points, technischem Schuldenberg und den ablaufenden Deadlines zu finden. Die Komplexität und der Spaß sollen aus dem Jonglieren mit diesen Handlungselementen resultieren.

Die erste technisch relevante Entscheidung fiel auf die Nutzung von Godot, einer Open-Source-Spieleengine, die nach wissenschaftlichen Kriterien bezüglich ihrer Popularität gegenüber Unity favorisiert wurde. Die praktische Umsetzung war jedoch alles andere als einfach. Die ersten Versuche mit Godot wurden schnell von Schwierigkeiten und Frustration begleitet, sodass erneut Tutorials betrachtet wurden. Doch ein klassisches „Tutorial-in-Disinterest“-Syndrom drohte – also das Ausbrennen beim Aneignen von Grundlagen, bevor man überhaupt zur eigentlichen Umsetzung kommt. Hier kam erneut die KI ins Spiel: Das Tool Cursor wurde mit aktiviertem Agentenmodus an die Arbeit gesetzt, um die Programmierung zu unterstützen.

Allerdings waren die Resultate zwiespältig. Während freie Auto-Modi der KI zwar kostengünstig waren, waren sie in ihrer Effektivität begrenzt. Es fehlte die Fähigkeit, das Spiel zu starten, Fehler zu erkennen und eigenständig entsprechend zu reagieren. Der Entwicklungszyklus war so geprägt von einem mühseligen Copy-Paste von Fehlermeldungen und hin- und her Wechseln zwischen Werkzeugebenen. Das große Aha-Erlebnis erlangte der Entwickler durch die Anwendung des Model Context Protocol (MCP).

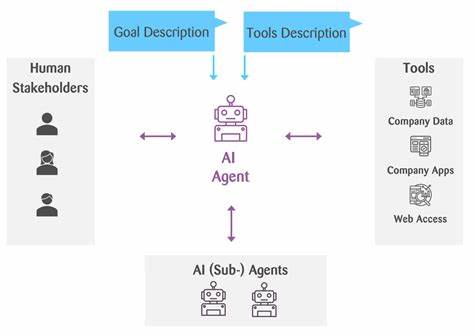

Dieses Verfahren ermöglicht es, Agenten eine programmatische Schnittstelle zu bieten, die sonst fehlende APIs für Anwendungen ersetzt. Mit Hilfe von speziell entwickelten MCP-Servern für Godot konnte die KI etwa das Spiel eigenständig starten und stoppen, Debug-Informationen selbstständig sammeln und auswerten. Dieses erweitere Feedback erlaubte wesentlich effizienteres und unabhängigeres Arbeiten der KI. Die Zusammenarbeit mit der KI sorgte für eine neue Dynamik im Entwicklungsprozess. Die Monotonie klassischer Tutorial-Phasen wurde umgangen und schneller auf spielrelevante Aufgaben fokussiert.

Dennoch zeigte sich rasch die natürliche Herausforderung, die „zwei 90-Prozent-Hürde“ kennenzulernen. Aus Sicht des Entwicklers zeichnete sich ab, dass die erste Etappe der Programmierung flüssig lief, die Feinarbeit wie Balancing, Bugfixing und Interface-Optimierungen hingegen weitaus mehr Zeit und Geduld einforderten. Ein Paradebeispiel dafür sind die komplexen Interaktionen im Spielbrett mit den Sprintaufgaben. Der Versuch, Task-Karten halbwegs fehlerfrei zwischen verschiedenen Spalten, wie „Verfügbar“ und „Ausgewählt“, hin- und her zu ziehen, führte zu unzähligen Auffrischungen, unerwarteten Fehlern und optischen Inkonsistenzen. Besonders hinderlich war, dass die KI manchmal monolithisch agierte, große Codebrocken in Godot-Objekte presste, ohne ausreichende Strukturierung.

Erst durch bewusste Aufforderungen zur Refaktorisierung gelang es, eine übersichtlichere und wartbarere Codebasis herzustellen. Unerwartet wurde die Entwicklung in Godot mit der Erkenntnis beendet, dass die Komplexität der Engine für ein einfaches, auf Karten basierendes Brettspiel überdimensioniert war. Die Entscheidung fiel darauf, das Spiel vollständig neu in Webtechnologien umzusetzen, konkret in HTML, CSS und JavaScript. Mit einem einzigen Eingabe-Prompt generierte die KI gleich den funktionalen Code. Trotz zunächst fehlender Struktur war der Prototyp direkt lauffähig – eine Überraschung für den Entwickler, der zugleich den Vorsprung bei der Programmiergeschwindigkeit spürte.

Weiter ging der Prozess mit der Umstellung auf Vue.js, ein Framework, das eine komponentenbasierte Struktur ermöglicht. Erneut half die KI beim Aufteilen des Projekts in klar abgegrenzte Komponenten, beim Erstellen der notwendigen Projektdateien sowie der Verkabelung der Funktionslogik. Die Entwicklungszyklen wurden dadurch deutlich beschleunigt, zudem lief das Projekt im Browser wesentlich schneller und unkomplizierter als mit der Game Engine. Die KI unterstützte auch im Feinjustieren der Spielmechanik.

Durch die Kombination mehrerer Änderungsvorgaben in jeweils einem Prompt erzielte der Entwickler eine effiziente und kostensparende Feedbackschleife mit der KI. So konnten recht komplexe Anpassungen etwa am UI, der Spiellogik oder einzelnen Animationen in einem Arbeitsschritt umgesetzt werden, ohne dabei die kreativen Pausen und Denkzeiten zu verlieren. Einen entscheidenden Wendepunkt markierte die Überarbeitung des User Interfaces, bei der ein mockup-artiger Stil mit Haftnotizen gewählt wurde, um das Spielen für den Nutzer intuitiver und optisch angenehmer zu gestalten. Mehrere Follow-up-Prompts verbesserten das UI weiter und sorgten für den heutigen Zustand. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung ist die Frage geblieben, ob das Spiel tatsächlich Spaß bringt.

Für den Entwickler besitzt das Spiel einen Rätsel-Charakter, der das Strategiegefühl anspricht. Das Priorisieren von Aufgaben, das Abwägen zwischen Aufwand und Nutzen und das Risiko, durch technische Schulden und Zeitdruck Tasks scheitern zu sehen, birgt eine eigene Faszination. Allerdings ist das Spiel stark jargonlastig und somit für Personen außerhalb der technischen Branche möglicherweise schwer zugänglich. Die Erfahrung mit der KI als Kollaborateur bei der Spieleentwicklung war von großer Faszination geprägt, zugleich aber auch von einer gewissen Unsicherheit. Der Entwickler fühlt sich in seiner Rolle mehr als „Editor“ denn als vollwertiger Schöpfer.

Die KI übernimmt große Anteile der manuellen Arbeit, stellt aber auch die Notwendigkeit heraus, als Mensch klare und kritische Rückmeldungen zu geben und Entscheidungen zu treffen. Die Zukunft der Spieleentwicklung könnte laut dem Bericht stark von solchen symbiotischen Beziehungen zwischen Menschen und KI geprägt sein. Es scheint möglich, dass bald Spiele direkt in KI-gestützten Web-Interfaces entstehen, ohne lokale Installationen oder komplizierte Pipeline-Prozesse. Die Tatsache, dass ein schneller Prototyp in wenigen Minuten entstehen kann, macht deutlich, dass der Einstieg für Hobbyentwickler und Profis gleichermaßen niedriger wird. Ein weiterer Gedankenanstoss geht auf Bret Victor zurück, der von der Bedeutung eines unmittelbaren Feedbacks für Kreative spricht.

Diesen Idealen wurde im Verlauf der Entwicklung immer mehr entsprochen, besonders beim Wechsel zu Webtechnologien. Ein schneller sichtbarer Effekt nach jeder Änderung steigert nicht nur die Effizienz, sondern auch die Freude am Schaffensprozess. Zukünftig könnte dieser Prozess so nahtlos sein, dass menschliches Warten auf Ergebnisse der Vergangenheit angehört. Doch gleichzeitig bleiben wichtige Fragen offen: Wird der „Spaßfaktor“ bei der Entwicklung erhalten bleiben, wenn KI einen immer größeren Teil des Prozesses automatisiert? Wie verändern sich die Rollen von Entwicklern und Spielern, wenn Werkzeuge und Spiel mehr und mehr verschmelzen? Die Grenze zwischen Spielen und der Entwicklung von Spielen verwischt zunehmend. Der Erfahrungsbericht zeigt, dass das Experiment mit KI nicht nur eine technische Herausforderung war, sondern auch eine Reise zu einem neuen Selbstverständnis als Entwickler.

Es bleibt spannend zu beobachten, wie diese Trends den Softwaremarkt, die Spieleindustrie und die Kreativszene insgesamt verändern werden. Sicher ist jedoch, dass die Integration von KI vielfältige Chancen eröffnet – im Idealfall als Bereicherung und nicht als Ersatz für menschliche Kreativität und kritisches Denken.