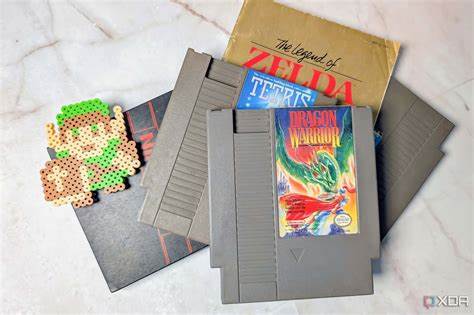

In den 1980er und frühen 1990er Jahren waren Lichtpistolen wie der NES Zapper und der SuperScope äußerst beliebt. Spiele wie Duck Hunt wurden zu kulturellen Ikonen und prägten das damals innovative Spielerlebnis. Doch mit dem Aufkommen moderner Grafiktechnologien und Touch-Interfaces verschwanden Lichtpistolen Stück für Stück aus dem Rampenlicht der Videospielwelt. Sie wurden zu nostalgischen Sammlerstücken, die gelegentlich für einen kurzen Retro-Abend hervorgeholt werden. Doch einige kreative Bastler fragen sich: Was wäre, wenn man diese einzigartigen Geräte zu etwas völlig anderem umbaut? Eine bemerkenswerte Innovation auf diesem Gebiet ist der Umbau des NES Zappers zu einem drahtlosen Telefon – ein Projekt, das zeigt, wie alte Hardware in neuem Kontext glänzen kann.

Die ursprüngliche Funktionsweise des NES Zappers basierte auf seiner Fähigkeit, Licht zu erkennen. Wenn der Spieler den Abzug zog, sah die Pistole kurz ein Muster von bestimmten Pixeln auf dem Bildschirm. Da der Controller nur mit einem CRT-Fernseher funktionierte, konnte er durch das Erkennen von Helligkeitsunterschieden genau feststellen, wo auf dem Bildschirm der Spieler zielte. Dieses Limit schien lange unüberwindbar, besonders da moderne Bildschirme mit LCD- oder OLED-Technologie nicht mehr auf dieselbe Weise funktionieren. Doch die Lichtempfindlichkeit des Zappers bietet auch Möglichkeiten abseits des Spiels.

Ein Tüftler namens Nick arbeitete genau mit dieser Eigenschaft des NES Zappers. Indem er die ursprünglichen Fairness-Maßnahmen umging, die nur Licht von einem CRT-Bildschirm akzeptierten, konnte er den Zapper als analogen Lichtsensor umfunktionieren. Die zentrale Idee hinter dem Telefonumbau war, den Zapper als Empfangsgerät für Audiosignale zu nutzen, die über Laserlicht ausgesendet wurden. Dabei wird der Ton durch Laserstrahlen von der Basisstation zum Zapper übertragen und mittels der fotolempfindlichen Diode im Inneren des Controllers aufgenommen. Doch es gab eine Herausforderung: Der NES Zapper besitzt keine eingebaute Mikrofon-Komponente, weshalb die Übertragung in eine Richtung – das „Sprechen“ zum anderen Ende hin – nicht einfach möglich war.

Um dies zu lösen, wurde dem Zapper ein Mikrofon hinzugefügt. Dessen Audiosignal wird wiederum durch einen anderen Laserstrahl von der Pistole zurück zur Basisstation gesendet. So entsteht eine bidirektionale Kommunikationsstrecke, die nur mit Lichtwellen arbeitet und völlig ohne klassische Kabel oder Funkfrequenzen auskommt. Das Aufstellen dieser optischen Verbindung erfordert jedoch eine präzise Ausrichtung: Damit das Telefon funktioniert, muss die Pistole exakt auf die Basisstation gerichtet sein, um die Laserstrahlen zu empfangen und zu senden. Dies schränkt die Alltagstauglichkeit etwas ein, macht das Projekt jedoch nicht weniger faszinierend.

Nick betont, dass es sich bei diesem Drahtlos-Telefon um eine experimentelle Demonstration und nicht um ein ausgereiftes Produkt handelt. Trotzdem zeigt es eindrucksvoll, wie man veraltete Hardware mit etwas Kreativität transformieren kann. Dieses Projekt ist nicht nur eine unterhaltsame Spielerei, sondern hat auch eine technische Tiefe, die an frühere Erfindungen der drahtlosen Sprachübertragung erinnert. Alexander Graham Bell, der Erfinder des Telefons, entwickelte bereits 1880 das sogenannte Photophon – ein Gerät, das ähnlich optische Signale zur Sprachübertragung nutzte. Während diese Technologie damals nie praktisch für den Massenmarkt wurde, zeigt die Innovation mit dem NES Zapper, wie sich diese Konzepte im 21.

Jahrhundert neu verwirklichen lassen. Darüber hinaus eröffnet die Idee eines optischen Telefons interessante Perspektiven für moderne Anwendungen. Beispielsweise könnten Infrarot- oder Laserkommunikationssysteme in geschlossenen Räumen eingesetzt werden, um Funkinterferenzen zu vermeiden oder höchste Sicherheit bei der Datenübertragung zu gewährleisten. Nick und andere Bastler diskutieren beispielsweise, ob man solche Geräte als alternative Lösung für kurze Distanzen nutzen könnte – ähnlich einem Laser-fokussierten Garagentoröffner, nur auf Sprach- und Datensignale übertragen. Im Jahre 2025 macht die Bastler- und Hackerszene immer wieder durch sogenannte „Peripherals Hacks“ auf sich aufmerksam: Spieler-Controller, die umfunktioniert werden, Hardware, die neue Kommunikationswege findet, und Retro-Technik, die mit modernen Schnittstellen verschmilzt.

Der NES Zapper als Telefon passt perfekt in diese Bewegung. Es ist eine interessante Mischung aus Nostalgie, wissenschaftlicher Neugier und handwerklichem Geschick. Interessant ist auch, wie die Gesellschaft auf solche Projekte reagiert. In Online-Kommentaren äußern User ihre Erinnerungen an Filme und Spiele, in denen Lichtpistolen eine Rolle spielten, oder scherzen über die Vorstellung, mit einer „Pistole“ einen Anruf entgegenzunehmen. Andere sehen praktische Alternativen und überlegen, für welche Alltagsanwendungen eine optische Steuerung sinnvoll sein könnte.

Die Debatte um moderne, drahtlose Technologien wird durch solche Retro-Hacks beflügelt und erweitert. Trotz aller Faszination beleuchtet das Projekt auch die Herausforderungen der Lichtkommunikation im Alltag. Die Notwendigkeit, die Geräte exakt auszurichten, begrenzt die Handhabung. Außerdem ist die Reichweite eingeschränkt, und extreme Lichtverhältnisse können den Empfang stören. Dennoch lassen sich daraus viele nützliche Erkenntnisse gewinnen, die in anderen Bereichen der optischen Kommunikation angewandt werden können, etwa im Bereich von Li-Fi oder lichtbasierten Netzwerken.

Zusammenfassend steht der Umbau des NES Zappers zu einem Telefon nicht nur für eine kreative Wiederverwendung alter Gaming-Hardware, sondern auch für die Verbindung von Retro-Technologie mit modernen Kommunikationsmethoden. Er erinnert uns daran, dass technische Innovation oft aus dem ungewohnten Blick auf Altbekanntes entsteht. Dieses Projekt inspiriert Techniker und Bastler rund um den Globus, alte Geräte neu zu denken und die Grenzen ihrer ursprünglichen Funktionen zu sprengen. Es zeigt, dass Nostalgie und Fortschritt Hand in Hand gehen können – und dass in jedem Stück Technik, auch den vermeintlich veralteten, unerwartetes Potential schlummert.