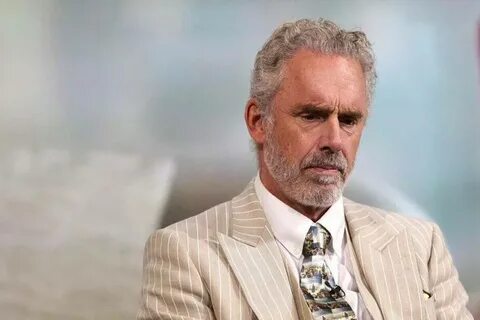

Jordan Peterson hat sich in den letzten Jahren zu einer der umstrittensten Figuren im globalen Diskurs über Kultur, Politik und Gesellschaft entwickelt. Sein Einfluss auf vor allem junge Menschen, insbesondere junge Männer, ist unbestritten, doch genau dieser Erfolg und seine teilweise widersprüchlichen Argumentationsmuster werfen Fragen auf. Die zentrale Frage lautet: Ist Jordan Peterson ein tiefgründiger Intellektueller, der komplexe gesellschaftliche Phänomene greifbar macht, oder ist er einfach nur ein charismatischer Redner, der sich seine Thesen improvisiert und dabei oft wenig kohärent bleibt? Petersons Stil und seine öffentliche Person sind geprägt von ungewöhnlichen Eigenheiten. Sein unverkennbarer Sprechrhythmus, der gelegentlich an eine verzerrte Stimme erinnert, seine Ausdrucksweise mit Begriffen wie „bucko“ und seine emotionalen Ausbrüche, etwa bei der Diskussion über kindliche Medien, sind Teil seines öffentlichen Images. Auch seine manchmal exzentrische Kleidung, die mit dem Joker-Stil verglichen wird, trägt zu seinem Charakter auf der Bühne bei.

Diese Mischung aus Provokation und Verwirrung macht es schwer, ihn einzuordnen. Gleichzeitig ist es erstaunlich, wie sehr er in konservativen und rechten Kreisen als eine Art prophetische Stimme verehrt wird, obwohl seine Aussagen oft von unklaren Konzepten und philosophischen Sackgassen geprägt sind. Ein wesentliches Element in Petersons Wirkung ist seine Art, komplexe, zum Teil akademische Begriffe zu vermengen mit einfachen moralischen Aussagen. Er bedient sich einer Art Hochgestochenheit, die manchmal wie aufgeblähte Banalitäten wirkt. Ein Beispiel dafür wäre, dass er anstatt „der Mann hat Krebs bekommen“ lieber sagt „der Mann fiel der Neigung dieser gefürchteten Krankheit zum Metastasieren zum Opfer.

“ Diese sprachliche Umständlichkeit soll intelligent wirken, bewahrt den Inhalt jedoch nicht vor Belanglosigkeit. Sein Werk zeigt eine merkwürdige Doppelstrategie: Zum einen postuliert er konservative, oft tradierte erzieherische und gesellschaftliche Werte, die für viele Menschen Halt und Orientierung bieten sollen. Zum anderen verwendet er postmoderne Methoden, indem er auf Mehrdeutigkeit besteht, damit seine Aussagen kaum überprüfbar bleiben. Er „de-konstruiert“ damit eigene Positionen, indem er stets alternative Interpretationen anbietet und so Angriffen entgeht. Dies führt zu einer paradoxen Situation, in der Kritik kaum ansetzen kann, weil Peterson andere Bedeutungen ins Feld führt, sobald seine Thesen hinterfragt werden.

Der Reiz, den Peterson insbesondere auf junge Männer ausübt, ist eng verbunden mit dem Bedürfnis nach einer scheinbar objektiven und naturgesetzlichen Ordnung in einer komplexen und sich schnell wandelnden Welt. Er argumentiert, dass soziale Hierarchien, Ungleichheiten und traditionelle Rollenzuweisungen nicht nur unvermeidlich, sondern auch biologisch begründet seien. Dabei führt er oft das Beispiel des Hummers an, deren Hierarchien angeblich seit Urzeiten unverändert bestehen und ein Spiegel der menschlichen Gesellschaft seien. Diese Argumentation nutzt er, um die Haltung seiner Kritiker – etwa linke Akademiker oder progressive Aktivisten – als weltfremd und ideologisch verblendet zu brandmarken. Dabei ist die Kritik an Petersons Ideologie selbst vielschichtig.

Er attackiert vehement den sogenannten „postmodernen Neo-Marxismus“, einen Kampfbegriff, mit dem er verschiedene gesellschaftliche und intellektuelle Bewegungen pauschal diffamiert. Doch Ironie des Schicksals ist, dass seine eigenen Texte und öffentliche Reden häufig Elemente aufweisen, die stark an postmoderne Techniken erinnern. Seine philosophischen Exkurse, die gelegentlich in abstrakte Kategorien und meta-mäßige Reflexionen abgleiten, wirken wie ein Mix aus verworrenen akademischen Diskursen und reaktionären politischen Thesen. Ein deutliches Beispiel für diese Verwirrung ist sein Diskurs über Drachen. In einer Debatte mit Richard Dawkins versuchte Peterson zu erläutern, dass Drachen zwar fiktive Wesen sind, in ihrer symbolischen Rolle aber genauso real wie biologische Raubtiere seien.

Diese Argumentationsweise schlägt eine Brücke zwischen Mythos und Biologie, scheint aber gleichzeitig ein Ansatz zu sein, reale Sachverhalte mit rein gedanklichen Konstrukten gleichzusetzen. Der Versuch, solche Konzepte auf eine biologische Ebene zu heben, führt zu Verwirrungen und lässt die Grundgedanken schwammig zurück. Seine Weigerung, sich eindeutig zu positionieren, zeigte sich auch in einer Diskussion mit jungen Atheisten, in der er den Begriff des Glaubens hinterfragte und sich weigerte, sich ausdrücklich als Christ zu bezeichnen. Statt klarer Antworten gab er philosophische Gegenfragen zurück und schwächte somit klare Standpunkte ab. Diese Haltung verstörte viele Beobachter, die von einem intellektuellen Lehrer Klarheit erwarteten.

Insgesamt zeichnet sich Jordan Peterson durch eine ambivalente Haltung aus. Er präsentiert sich als Kämpfer gegen Unsicherheiten und Ideologien, ist aber selbst in einem Nebel aus Andeutungen, abstrakten Kategorien und Widersprüchen gefangen. Seine Beliebtheit ist ein Indiz dafür, dass es eine Sehnsucht nach klaren Erklärungen gibt, doch sein Erfolg zeigt gleichzeitig die Schwäche der intellektuellen Linken, die sich in vielen Fällen in unverständlichen theoretischen Konstruktionen verloren hat. Peterson steht somit exemplarisch für eine Zeit, in der öffentliche Diskussionen sich immer wieder in philosophische Nebelbomben verstricken und echte Meinungsbildung erschweren. Er ist weniger ein klarer Denker als vielmehr ein Meister der sprachlichen Vernebelung, der mit einer Mischung aus Pseudo-Philosophie und Reaktionärismus eine breite Anhängerschaft findet.

Dabei entlarvt er zugleich den intellektuellen Verfall auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Sein Werk und Auftreten zeigen, wie schwierig es ist, heute klare und nachvollziehbare Narrative über Gesellschaft, Moral und Identität zu entwickeln. Die Herausforderung besteht darin, dass verlässliche Antworten unter dem Druck des sich rasch verändernden gesellschaftlichen Umfelds kaum noch zu geben sind. Jordan Peterson bietet also weniger eine fundierte Analyse als vielmehr eine Form von Sinnstiftung an – eine Erzählung, die mit Vorsicht zu genießen ist, da sie tief in Widersprüchen und methodisch fragwürdigen Argumentationen verankert ist. Die tiefer liegende Bedeutung seiner Popularität liegt im gesellschaftlichen Vakuum, das durch das Fehlen glaubwürdiger intellektueller Führung auf der einen Seite und die chaotischen Umbrüche auf der anderen Seite entstanden ist.