Die Veröffentlichung von Postgres 18 steht vor der Tür, und mit ihr kommt ein technisches Update, das die Datenbankwelt nachhaltig verändern könnte: die Integration von asynchronem I/O (Asynchronous Input/Output). Für viele Datenbankadministratoren und Entwickler bedeutet dies ein neues Kapitel, in dem die bisherigen Grenzen durch synchrone Leseprozesse überwunden werden. Postgres, als eine der beliebtesten Open-Source-Datenbanken weltweit, präsentiert mit dieser Version eine wesentliche Verbesserung in der Art und Weise, wie Daten eingelesen und verarbeitet werden, was insbesondere für Cloud-Umgebungen von enormer Bedeutung ist. Die Herausforderungen bei synchronen I/O-Operationen werden mit Postgres 18 adressiert, was zu einer besseren Performance sowie einer effizienteren Nutzung der Systemressourcen führt. Doch was genau bedeutet asynchrones I/O für Postgres, welche Vorteile ergeben sich daraus für Anwender und wie kann man diese Neuerungen optimal einsetzen? Eine detaillierte Betrachtung verrät interessante Einblicke in die Zukunft der Datenbanktechnik.

Historisch ist Postgres bei Leseoperationen auf eine synchrone I/O-Architektur angewiesen gewesen. Das bedeutet, bei jedem Leseaufruf muss die Datenbank auf eine Antwort des Betriebssystems warten, bevor sie weitermacht. Diese Wartezeit kumuliert sich, besonders bei Umgebungen mit hohen Latenzen wie Cloud-Speichersystemen, bei denen Netzwerkzugriffe auf Datenträger oft Millisekunden dauern. Ein einfaches Bild dafür ist die eines Bibliothekars, der nacheinander jeden einzelnen Band herausträgt, anstatt mehrere gleichzeitig zu holen. Dieses Vorgehen wirkt sich invers auf die Performance aus, da CPU-Zyklen nicht effektiv genutzt werden können und die Verarbeitung ins Stocken gerät.

Mit asynchronem I/O können nun im Unterschied mehrere Lesebefehle gleichzeitig beim Betriebssystem eingereicht werden, ohne auf deren abschließende Bearbeitung zu warten. Das ermöglicht Postgres, sich parallel um weitere Aufgaben zu kümmern und die zuvor blockierte Zeit sinnvoll zu überbrücken. Eingebettet in die Architektur von Postgres 18 wurden diese Mechanismen tiefgreifend überarbeitet. Bereits in Postgres 17 mit der Einführung von sogenannten Read Streams hatte die Entwicklung an leistungsfähigeren Leseprozessen begonnen. Diese Einführung stellte eine wichtige Voraussetzung dar, indem sie eine interne Standardisierung der Leseaufrufe schuf und mit posix_fadvise() eine Möglichkeit bot, dem Betriebssystem Lesevorhersagen zu geben.

Trotzdem erlitt das System weiterhin Einschränkungen, denn die Daten wurden zunächst in den OS-Cache vorgemerkt und mussten nach wie vor synchron ins Postgres-eigene Shared Buffer geladen werden. Die fortschrittliche Version in Postgres 18 beseitigt diese Zwischenschritte und erlaubt das direkte Einlesen der Daten asynchron in die gemeinsamen Pufferspeicher. Dies verbessert die Konsistenz und Vorhersagbarkeit der I/O-Leistung deutlich. Kernstück der neuen I/O-Steuerung ist der neue Parameter io_method, der in der Konfigurationsdatei postgresql.conf gesetzt wird und nach einem Neustart der Datenbank wirksam wird.

Mit io_method kann der Administrator zwischen verschiedenen Modi wählen, die unterschiedliche Implementierungsformen des Leseprozesses kontrollieren. Der traditionelle synchrone Modus io_method=sync verhält sich wie bisher und verarbeitet Lesevorgänge sequenziell mit Blocking. Der neue worker-Modus nutzt dedizierte Hintergrund-I/O-Prozesse, um Lesedaten parallel zu erheben und die Hauptprozesse nicht zu blockieren. Als dritte und technisch fortschrittlichste Option steht io_method=io_uring zur Verfügung. io_uring ist ein Linux-spezifisches Interface ab Kernel 5.

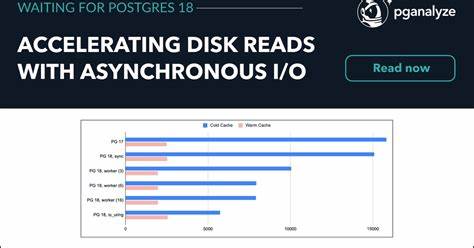

1, das durch Ringpuffer-Kommunikation mit minimalem Overhead hochperformante asynchrone I/O-Operationen ermöglicht. In Cloud-Umgebungen, beispielhaft mit Amazon Elastic Block Store (EBS), lassen sich dadurch beeindruckende Performancegewinne realisieren. Tests auf AWS mit einem c7i.8xlarge-Instance und einer provisorischen 100GB io2 EBS-Partition demonstrieren deutliche Verbesserungen bei der Lesedurchsatzrate. Während ein analoger Versuch auf Postgres 17 mit synchronem I/O noch über 15 Sekunden für eine große Zähltabelle benötigte, reduziert sich die Laufzeit unter Postgres 18 mit io_method=worker auf rund 10 Sekunden.

Der io_uring-Modus schafft es sogar, die Zeit auf etwa 5,7 Sekunden zu halbieren. Damit wird eine Steigerung der Lesegeschwindigkeit um das Zwei- bis Dreifache gegenüber der herkömmlichen Methode möglich, was für datenintensive Anwendungen eine enorme Erleichterung bedeutet und den Ressourcenverbrauch effizienter gestaltet. Postgres 18 bringt mit der neuen Möglichkeit des asynchronen I/O auch zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten zur feineren Steuerung der Lesevorgänge mit. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Parameter effective_io_concurrency. Während dieser Wert in früheren Versionen eher eine advisierende Funktion hatte, kontrolliert er nun direkt, wie viele asynchrone Leseanfragen intern gleichzeitig gestartet werden, sofern einer der beiden asynchronen Modi aktiviert ist.

Dies eröffnet erweiterte Tuning-Möglichkeiten, um leistungsstarke Cloud-Storage-Systeme mit besonders hoher Latenz und riesiger Parallelität optimal auszunutzen. Die rein technische Umstellung auf asynchrones I/O bringt jedoch auch neue Herausforderungen beim Monitoring und der Diagnose mit sich. Dort wo Postgres früher gut ablesbare Blockaden und Wartezeiten auf Ein-/Ausgabeoperationen anzeigte, verschleiern die parallelen I/O-Worker oder io_uring den tatsächlich laufenden Prozess. Die Hauptbackend-Prozesse zeigen nicht mehr direkt die eigentlichen I/O-Wartezeiten, sondern lediglich deren Abschluss. Tools und Metriken müssen sich deshalb anpassen.

Postgres 18 bringt mit pg_aios eine neue Ansicht mit, die helfen kann, laufende asynchrone I/O-Aktivitäten nachvollziehbar zu machen. Alternativ erfordern Analysemethoden mehr Feingefühl, um nicht fälschlicherweise eine vermeintlich geringere I/O-Belastung anzunehmen. Auch SQL-Statements wie EXPLAIN ANALYZE liefern mit asynchronem I/O andere Zeitwerte, die eine Neubewertung der Leistungsaussagen notwendig machen. Postgres 18 setzt mit dem Fokus auf asynchrones I/O einen klaren Akzent auf moderne Hardware- und Cloud-Architekturen. Gerade in Umgebungen mit nicht-lokalem Storage, das wegen Netzwerklatenzen langsam reagiert, kann die Optimierung der I/O-Prozesse signifikante Effekte erzielen.

Durch die Entkopplung von Lesevorgängen von der Hauptabfrage kann Postgres besser skalieren und Lastspitzen abfedern. Für Entwickler und Administratoren bedeutet dies, dass ihre Anwendungen schneller auf Daten zugreifen können, während die eingesetzte Infrastruktur Ressourcen besser auslastet. Die stufenweise Einführung dieser Technologie lässt eine spannende Zukunft erwarten. Zwar konzentriert sich Postgres 18 im Betastatus noch auf asynchrone Leseoperationen, doch die Grundlage ist gelegt, dass auch asynchrone Schreibvorgänge in kommenden Versionen folgen könnten. Dies würde den Pfad zu komplett nicht-blockierenden I/O-Vorgängen ebnen und Potenziale in vielen Anwendungsfällen noch weiter öffnen.

Darüber hinaus erhöht die Struktur unter anderem die Kompatibilität zu sogenannten Direct I/O Varianten, die den Datenfluss noch näher an die Hardware heranrücken. Die Neuerungen in Postgres 18 sind mehr als nur ein technisches Update. Sie reflektieren die Anforderungen und Trends im Datenbankbereich, in dem Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Effizienz zunehmend eine Rolle spielen. Für Unternehmen mit Fokus auf Cloud-Infrastruktur bringt die asynchrone I/O-Unterstützung eine Möglichkeit, Engpässe bei der Speicherung offen zu legen und aufzulösen, ohne zwangsläufig zusätzliche Hardware zu benötigen. Gleichzeitig stellt die Umstellung jedoch auch neue Anforderungen an das Verständnis von Mess- und Diagnosedaten, da Metriken wie I/O-Wartezeit und Durchsatz nun anders interpretiert werden müssen.

Insgesamt zeigt Postgres 18 mit seinem asynchronen I/O-Feature einen wichtigen technologischen Sprung. Die Kombination aus verschiedenen Betriebsmodi, die Verfügbarkeit von io_uring und die verbesserten Anpassungsmöglichkeiten eröffnen neue Spielräume für Performance-Optimierungen. Wer heute schon in Cloud-Datenbanken investiert oder anwenderseitig hohe Leseanforderungen hat, sollte Postgres 18 als Chance sehen, um mit modernen I/O-Verfahren deutliche Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Zukunft der Datenbankperformance wird maßgeblich von der effizienten Handhabung von Ein- und Ausgabeprozessen bestimmt – und Postgres 18 liefert hier einen vielversprechenden Ausblick.