Das Kunstrecht steht im Spannungsfeld zwischen der grenzenlosen Freiheit der künstlerischen Kreativität und den oft starren, kodifizierten Regelwerken des Rechts. Es stellt eine einzigartige Schnittstelle dar, an der sich künstlerisches Schaffen und juristische Normen begegnen, um einen Rahmen zu schaffen, der sowohl die Rechte der Künstler als auch die gesellschaftlichen Interessen schützt. In einer Zeit, in der Kunst und Kultur immer vielfältiger und globaler werden, gewinnt das Kunstrecht zunehmend an Bedeutung und Komplexität. Die Vielschichtigkeit des Kunstrechts ergibt sich aus der Diversität der Kunstformen und den jeweiligen rechtlichen Fragestellungen. Traditionelle Kunstwerke wie Gemälde, Skulpturen oder Fotografien sind ebenso betroffen wie moderne Ausdrucksformen, etwa digitale Kunst, Street Art oder performative Kunst.

Die rechtlichen Bestimmungen müssen daher flexibel genug sein, um verschiedene künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten zu erfassen und gleichzeitig eine klare Orientierung zu bieten. Ein zentrales Thema im Kunstrecht ist der Schutz des geistigen Eigentums. Künstler besitzen über ihr Werk Urheberrechte, die ihnen das exklusive Recht geben, ihr Werk zu nutzen und zu vervielfältigen. Diese Rechte sind unabdingbar, um die kreative Leistung zu honorieren und die wirtschaftliche Existenz der Künstler zu sichern. Gleichzeitig stößt das Urheberrecht an seine Grenzen, wenn es darum geht, den freien Austausch von Ideen und Inspiration zu ermöglichen, was ein essenzieller Bestandteil künstlerischer Arbeit ist.

Die Kodifikation von Kunstrecht schafft hierbei eine strukturierte Grundlage, die klare Definitionen und Normen bereitstellt. Farbige Grenzen werden gezogen, etwa zwischen Original und Kopie oder zwischen privater Nutzung und öffentlicher Aufführung. Dabei muss das Recht jedoch die Balance wahren, damit es nicht die kreative Entfaltung hemmt. Ein Beispiel hierfür ist die Frage der sogenannten "freien Benutzung" oder des Zitats in der Kunst, bei der Werke Dritter als Ausgangspunkt für eigene kreative Arbeiten genutzt werden können, ohne gegen das Urheberrecht zu verstoßen. Neben dem Urheberrecht spielen im Kunstrecht auch andere Rechtsbereiche eine Rolle.

Das Vertragsrecht ist etwa entscheidend bei der Gestaltung von Vereinbarungen zwischen Künstlern, Galerien und Sammlern. Verkaufsverträge, Lizenzvereinbarungen oder Herausgabeverpflichtungen müssen sorgfältig geregelt werden, um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden und faire Bedingungen sicherzustellen. Zudem schützt das Persönlichkeitsrecht die Integrität des Künstlers und seines Werks, etwa indem Verfälschungen oder entstellende Veränderungen untersagt werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum. Straßenkunst und Installationen unterliegen besonderen rechtlichen Anforderungen, da sie oft ohne explizite Genehmigung entstehen und in einem Spannungsverhältnis zu Eigentumsrechten oder städtebaulichen Vorgaben stehen.

Hier zeigt sich der Konflikt zwischen künstlerischem Ausdruck und öffentlichem Interesse besonders deutlich. Auch der Kunsthandel ist ein Bereich, der strengen rechtlichen Regeln folgt. Die Provenienzforschung und der Schutz vor illegalem Handel mit Kunstgegenständen sind zentrale Anliegen des Gesetzgebers. Dies betrifft insbesondere die Rückgabe von Kulturgütern an Herkunftsländer und die Bekämpfung von Kunstfälschungen. Die rechtliche Absicherung im Kunstgeschäft ist somit ein wichtiger Faktor zur Sicherung eines fairen Marktes und zum Schutz von Kulturerbe.

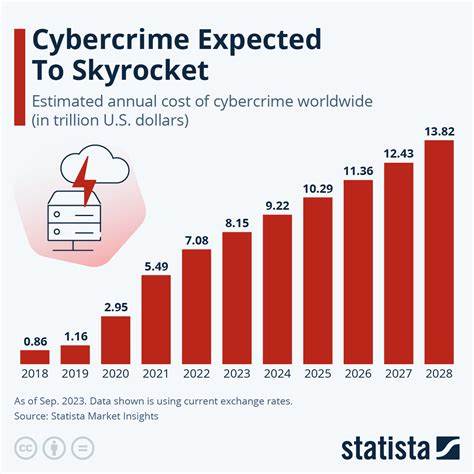

Die Digitalisierung und der Einzug neuer Technologien in die Kunstwelt stellen das Kunstrecht vor neue Herausforderungen. Digitale Kunstwerke, NFTs (Non-Fungible Tokens) und virtuelle Galerien werfen Fragen auf, die bisherige rechtliche Strukturen nicht vollständig abdecken. Der Schutz digitaler Urheberrechte, die Echtheitsnachweise und die Fragen des Eigentums in digitalen Räumen müssen neu definiert und gesetzlich verankert werden. Insgesamt zeigt das Kunstrecht, wie die kreative Welt mit den Anforderungen der Rechtsordnung in Einklang gebracht werden kann, ohne die Individualität und Freiheit der Künstler zu beeinträchtigen. Es trägt dazu bei, dass Kunst nicht nur als Ausdruck persönlicher oder gesellschaftlicher Identität verstanden wird, sondern auch als rechtlich geschütztes Gut, dessen Wert anerkannt wird.

Die Zukunft des Kunstrechts wird davon geprägt sein, wie flexibel und innovationsbereit die juristischen Systeme auf die sich wandelnden Formen von Kunst reagieren. Es gilt, einen Rahmen zu schaffen, der künstlerische Innovationen fördert und gleichzeitig klare Regeln für Rechte und Pflichten definiert. Die Balance zwischen Kreativität und Kodifikation bleibt eine Herausforderung, aber auch eine Chance für Juristen, Künstler und Gesellschaft gleichermaßen.