Das US-Heimatschutzministerium (Department of Homeland Security, DHS) steht an der Spitze einer technologischen Revolution im Bereich der Einwanderungskontrolle. Künstliche Intelligenz (KI) spielt dabei eine immer größere Rolle – von der Grenzüberwachung über die Asylprüfung bis hin zur Betrugserkennung. Im April 2025 veröffentlichte das DHS seinen aktuellen Bericht über unklassifizierte und nicht-sensitive KI-Anwendungen, der verdeutlicht, dass KI längst keine Zukunftsvision mehr ist, sondern heute schon aktiv in hunderten Fällen genutzt wird. Diese Entwicklung wirft essenzielle Fragen darüber auf, wie Entscheidungen getroffen werden, welche Rechte Betroffene haben und wie transparent und fair diese Prozesse gestaltet sind. Das Dokument enthüllt insgesamt 105 KI-Anwendungen, die von den wichtigsten Einwanderungsbehörden des DHS eingesetzt werden.

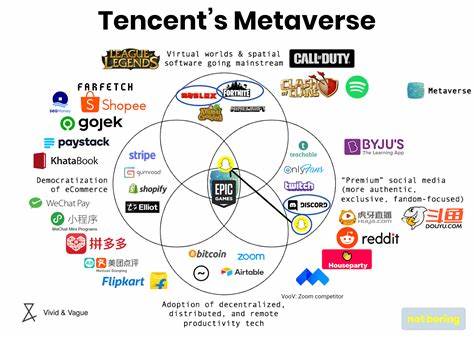

Dabei dominiert die Customs and Border Protection (CBP) mit 59 Fällen die Statistik, gefolgt von Immigrations and Customs Enforcement (ICE) mit 23 und dem U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) mit 18 Anwendungen. Ein kleiner Teil von fünf KI-Systemen ist allgemein für alle Unterabteilungen des DHS bestimmt. Ein großer Schwerpunkt der KI-Nutzung liegt im Bereich „Recht und Justiz“, was etwa 61 Prozent aller Anwendungen ausmacht.

Zu diesen zählen biometrische Identifikation, Screeningverfahren und Unterstützung bei Ermittlungen. Die biometrische Erkennung findet häufig über Gesichtserkennung statt. CBP nutzt ein System namens Unified Processing/Mobile Intake, das die Gesichter von Personen mit einer umfangreichen Datenbank von Fotos abgleicht und so eine schnellere und effizientere Verarbeitung an der Grenze ermöglicht. Mittels Technologien zur Text- und Bilderkennung analysiert CBP außerdem offene Quellen wie soziale Medien, um potenzielle Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen. Diese sogenannte Babel-Plattform kombiniert Übersetzungen mit automatischer Erkennung von Bildern und Texten, wodurch man gezielter überprüfen kann, ob eine zusätzliche Inspektion notwendig ist.

Auch ICE setzt auf KI zur Unterstützung von Ermittlungen, besonders in der Analyse großer Datenmengen. Mit Tools wie Email Analytics for Investigative Data werden E-Mails, Videos und Audiodateien automatisch auf Muster und möglicherweise strafrechtlich relevante Verbindungen untersucht. Die schnelle Identifikation von möglichen Gefahrenquellen ermöglicht es Ermittlern, gezielt vorzugehen und Netzwerke zu zerschlagen. Obwohl USCIS im Vergleich zu CBP und ICE weniger stark auf KI im Bereich von Recht und Justiz setzt, nutzt auch diese Behörde KI-gestützte Systeme, um Anträge zu prüfen und betrügerische Aktivitäten aufzudecken. Ein weiterer wichtiger Aspekt der KI-Nutzung ist die sogenannte „rights-impacting“ Anwendung – also solche, die direkten Einfluss auf individuelle Rechte, Freiheiten, Datenschutz und Zugang zu staatlichen Leistungen haben können.

Von den 105 Fällen sind 27 als „rights-impacting“ eingestuft, wobei CBP mit 14 Fällen die Spitzenposition einnimmt. ISC folgt mit 7 Fällen und ICE mit 5 Fällen. Immerhin 28 Anwendungen sind noch zu neu, um abschließend bewertet zu werden, was zukünftige Überprüfungen unerlässlich macht. Die offensichtliche Steigerung der KI-Anwendungen in den letzten Jahren hängt auch mit neuen Richtlinien des Office of Management and Budget (OMB) zusammen, das seit 2024 eine umfassendere Transparenz bei der Berichtserstattung fordert. Doch trotz dieser Offenheit bleiben viele Fragen offen.

Wie werden etwa Entscheidungen getroffen, wenn ein KI-System eine Asylbewerbung als „potenziell betrügerisch“ markiert? Gibt es eine Möglichkeit, solche algorithmischen Bewertungen anzufechten? Wie können Antragsteller nachvollziehen, inwiefern KI ihr Schicksal an der Grenze beeinflusst? Die Praxis zeigt, dass viele Migranten und ihre Anwälte vor einem kaum durchschaubaren System stehen, in dem KI als „unsichtbarer Torwächter“ fungiert. Die automatisierten Bewertungen sind meist nicht transparent dargelegt und können erheblichen Einfluss auf das individuelle Schicksal haben. Die Gefahr von Fehleinschätzungen und Bias ist dabei nicht zu unterschätzen. KI-Systeme lernen aus vorhandenen Daten und können bestehende Vorurteile oder Ungleichheiten verstärken, wenn sie nicht sorgfältig überwacht und angepasst werden. Kritiker fordern deshalb mehr Rechenschaftspflicht, unabhängige Kontrolle und einen offenen Umgang mit den verwendeten Algorithmen.

Nur so kann gewährleistet werden, dass technologische Innovationen den fairen Zugang zu Rechten und Verfahren nicht behindern, sondern im besten Fall verbessern. Gleichzeitig birgt der Einsatz von KI großes Potenzial für Effizienzsteigerungen in einem oftmals überlasteten Einwanderungssystem. Automatisierte Verarbeitung kann Wartezeiten verkürzen, menschliche Fehler reduzieren und Ressourcen auf komplexere Aufgaben konzentrieren. Die Herausforderung besteht darin, diese Vorteile mit den notwendigen Schutzmechanismen zu verbinden. Die gesellschaftliche Debatte über den Einsatz von KI im Bereich Immigration steht noch am Anfang.

Dabei sind die politischen, rechtlichen und ethischen Implikationen enorm. Die nächsten Jahre werden zeigen, wie Behörden den Spagat zwischen Sicherheit, Effizienz und dem Schutz individueller Freiheiten meistern. Es ist dringend notwendig, die Öffentlichkeit und Betroffene besser über die Funktionsweise und Konsequenzen der KI-Technologien zu informieren. Nur durch Transparenz und inklusive Diskussion kann Vertrauen in diese Systeme aufgebaut werden. Zudem brauchen Eingewanderte verlässliche Wege, algorithmische Entscheidungen anzufechten und ihre Rechte zu verteidigen.

Die gestiegenen Anforderungen an Datenschutz und ethische Standards müssen in neuen Regularien und der Praxis verankert werden. Der Artikel ist Teil einer Reihe, die die verschiedenen Facetten des KI-Einsatzes bei DHS vertieft betrachtet – von der Überwachung an den Grenzen, über methodische Fragen der Asylprüfung bis zu Risiken von Diskriminierung und möglichen Wegen zu mehr Verantwortung und Nachvollziehbarkeit. Der aktuelle Stand zeigt, dass KI längst die Einwanderungspolitik prägt und uns vor wichtige gesellschaftliche Fragen stellt. Die Zukunft hängt davon ab, wie wir diesen unsichtbaren Torwächtern begegnen und welche Kontrollmechanismen wir etablieren, um Freiheit und Rechtssicherheit für alle zu gewährleisten.