In der Welt moderner Datenbanken spielt die Wahl des richtigen Systems eine entscheidende Rolle für die Skalierbarkeit, Performance und Kostenkontrolle einer Anwendung. Viele Startups und Unternehmen haben in den letzten Jahren auf verteilte Datenbanksysteme wie CockroachDB gesetzt, um insbesondere bei Multi-Region-Setups hohe Verfügbarkeit und einfache Skalierung zu gewährleisten. Doch mit wachsendem Datenvolumen und veränderten Anforderungen offenbaren sich auch die Grenzen solcher Systeme. Das Unternehmen Motion ist ein prägnantes Beispiel dafür, wie eine Migration zurück zu einem traditionellen Relationalen Datenbanksystem wie Postgres nicht nur sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich vorteilhaft sein kann. Ein Erfahrungsbericht, der wertvolle Einblicke und Praxiswissen bietet, möchte ich hier teilen.

CockroachDB überzeugte Motion vor allem durch seine native Unterstützung von horizontaler Skalierung und Multi-Region-Fähigkeiten. Anfangs war die Angst vor den komplexen Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die Planung einer Multi-Region-Architektur ein wesentlicher Grund für die Wahl. CockroachDB versprach eine Zukunftssicherheit, die traditionelle Postgres-Setups damals nicht vollständig abdecken konnten. Das SQL-kompatible Interface wurde zudem als großer Vorteil angesehen, um den technischen Aufwand in der Entwicklung gering zu halten. Doch mit dem Wachstum des Unternehmens und zunehmender Datenbanklast traten neben Vorteilen auch ernsthafte Nachteile auf.

Die Kosten für den Betrieb von CockroachDB stiegen innerhalb weniger Jahre auf ein Vielfaches an und näherten sich den sechsstelligen Bereich an. Gleichzeitig kam die Erkenntnis, dass viele der beworbenen Mehrwerte der verteilten Datenbank in der konkreten Umgebung und Nutzungssituation gar nicht voll ausgeschöpft wurden. Datenlokalisierung wurde von den Kunden noch nicht gefordert, und die meisten Abfragen blieben innerhalb einer einzigen Region und waren vergleichsweise einfach und transaktional. Ein weiterer Aspekt, der zum Umdenken führte, waren wiederkehrende Herausforderungen mit Datenbankmigrationen. Die eingesetzte Object-Relational-Mapper-Lösung Prisma, die Migrationen erleichtern sollte, stieß bei CockroachDB zunehmend an Grenzen.

Zeitüberschreitungen und Abbruchprobleme verlangsamten den Entwicklungsprozess erheblich. Die Folge waren manuelle Eingriffe, die Zeit und Ressourcen verschlangen. Die Deployment-Prozesse wurden dadurch unnötig kompliziert und mit erheblichen Verzögerungen belastet. Das führte letztendlich dazu, dass Upgrades der CockroachDB-Versionen und damit auch der Support erschwert wurden. Man fand sich auf einer veralteten Version fest, die zwar noch genutzt, aber nicht mehr ordentlich betreut wurde.

Die Situation machte deutlich, dass die vermeintlichen Vorteile der verteilten Datenbank zu diesem Zeitpunkt nicht mehr den Aufwand und die Kosten rechtfertigten. Spannend sind auch die Beobachtungen zur Performance. Bei Head-to-Head-Vergleichen verschiedener Abfragen zeigte sich, dass CockroachDB zwar in bestimmten Einzelfällen schneller sein konnte, etwa dank seines spezialisierten Query-Optimierers bei komplexen Aggregationen. Doch im Alltag dominierten andere Situationen, in denen CockroachDB deutlich langsamer war. Dies lag oft an unoptimalem SQL-Code, den Prisma generierte, und an der Art, wie Cockroach die Execution Pläne gestaltete.

Teilweise führte dies dazu, dass Cockroach eine vollständige Tabellensuche auslöste, während Postgres die Abfragen effizienter abarbeiten konnte. Die Summe war eine signifikante Verbesserung der Abfragegeschwindigkeit nach der Migration. Neben technischen und Performance-Aspekten spielten auch Usability und Wartungsfreundlichkeit eine Rolle. Das Handling von Abbrüchen laufender Abfragen oder die Überwachung und Entfernung ungenutzter Indizes gestaltete sich auf CockroachDB herausfordernd. Nicht zuletzt führten instabile Netzwerkverbindungen in der eingesetzten VPC-Umgebung immer wieder zu unerklärlichen Verbindungsabbrüchen.

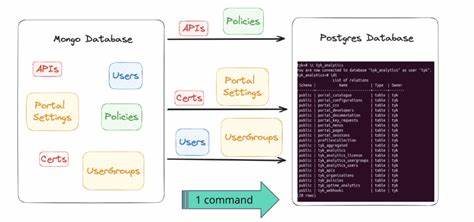

Diese Probleme konnten mit Postgres im gleichen Netzwerksetup deutlich reduziert oder vermieden werden. Der entscheidende Schritt war dann die Migration selbst. Mit einem Datenvolumen von über 100 Millionen Datensätzen war das Vorhaben technisch anspruchsvoll. Da es kaum ausgereifte ETL-Tools für CockroachDB gab und die von Airbyte angebotene Lösung noch in einer instabilen Alphaphase war, entschied sich das Team für eine maßgeschneiderte Lösung. Mithilfe des aufstrebenden Tools Bun wurde ein Skript entwickelt, das zunächst den Datenbankschema exportierte, anschließend die Daten jeder Tabelle in CSV-Dateien sicherte und mittels paralleler Prozesse die Daten zeilenweise nach Postgres einspeiste.

Die hierbei größte Herausforderung war die unterschiedliche Handhabung von Datentypen wie JSON- und Array-Spalten. Während CockroachDB eine eigenständige Bytecodierung verwendet, die sich von Postgres unterschied, galt es, kompatible Datenformate zu erzeugen, die nicht zu unbeabsichtigten Datenverlusten oder Inkonsistenzen führten. Durch den Einsatz zusätzlicher Parsingpipelines ließ sich diese Komplexität meistern. Trotz umfangreicher technischer Vorbereitungen und Tests setzte das Team bei der endgültigen Migration auf eine Nacht mit temporärer Wartungsunterbrechung, um Risiken zu minimieren. Überraschenderweise betrug der Ausfall lediglich unter einer Stunde und konnte im Nachhinein noch weiter eingedämmt werden.

Vollständige Konsistenz und der Erhalt aller Daten waren selbstverständlich gewährleistet. Das unmittelbare Resultat war eine signifikante Verbesserung der Systemperformance sowie eine drastische Senkung der Infrastrukturkosten. Innerhalb kurzer Zeit nach der Migration konnten weitere Abfragen mithilfe von Postgres-spezifischen Tools weiter optimiert werden. Das Sparpotenzial betrug jährlich mehr als 100.000 US-Dollar – eine Summe, die mit wachsendem Datenvolumen noch weiter steigen wird.

Der Bericht von Motion zeigt, dass die Entscheidung für eine Datenbank eine dynamische ist, die regelmäßig anhand der aktuellen Anforderungen und Gegebenheiten überprüft werden sollte. Während in bestimmten Szenarien verteilte Systeme wie CockroachDB ihre Stärken ausspielen, kann die klassische relationale Datenbank mit ihrer Reife, umfangreichen Tools und geringeren Betriebskosten in anderen Kontexten glänzen. Für Unternehmen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen oder deren Nutzungsmuster sich im Laufe der Zeit verändern, kann das Beispiel Mut machen, komplexe Migrationsprojekte selbst in Angriff zu nehmen. Die Kombination aus guten automatisierten Prozessen, einer cleveren Werkzeugauswahl und der Bereitschaft, auch technische Hürden zu überwinden, sind dabei die Schlüssel zum Erfolg. Letztlich zeigt sich, dass es keine Universalantwort gibt, sondern die Wahl der Datenbankarchitektur immer maßgeschneidert auf das Geschäftsmodell und die technischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden muss.

Die Migration von CockroachDB zu Postgres ist dabei kein Schritt zurück, sondern eine strategische Weiterentwicklung, die sowohl wirtschaftliche als auch technische Vorteile mit sich bringt. Wer sich traut, solche Prozesse sorgfältig zu planen und umzusetzen, gewinnt nicht nur performantere Systeme, sondern auch betriebliche Flexibilität und Kosteneffizienz, die für Wachstum und Innovation unerlässlich sind.