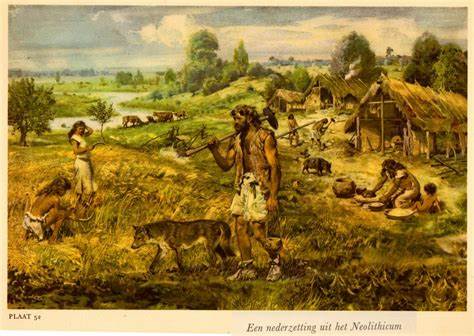

Die Neolithische Revolution gilt als eine der bedeutendsten Wandlungen in der Menschheitsgeschichte. Sie markiert den Übergang von nomadischer Jagd und Sammelwirtschaft hin zu sesshafter Landwirtschaft und Viehzucht – ein Wandel, der fundamentale Veränderungen für Gesellschaften, Ökosysteme und Kulturlandschaften mit sich brachte. Trotz zahlreicher Untersuchungen bleiben die genauen Umweltbedingungen und Ursachen dieser Umbruchphase besonders im südlichen Levantegebiet Gegenstand intensiver Forschung. Neueste Studien legen nahe, dass katastrophale Brände und damit verbundene Bodenabtragungen eine zentrale Rolle bei der Förderung und Entstehung der Neolithischen Revolution spielten.Die Region des südlichen Levante, die sich zwischen dem Mittelmeer und der jordanischen Wüste erstreckt, war eine der weltweit ersten Heimatstätten der Pflanzen- und Tierdomestikation.

Archäologische Funde belegen große neolithische Siedlungen, die sich bevorzugt an Standorten mit fruchtbarem Boden und ausreichendem Wasserzugang entwickelten. Diese Siedlungen konzentrierten sich vielfach auf Überschwemmungsgebieten oder auf Ablagerungen von wiederverteiltem Bodenmaterial in Tälern. Solch eine räumliche Besiedlungsverteilung könnte direkten Bezug zur Bodenverfügbarkeit durch natürliche Prozesse nehmen, die in der Region während des frühen Holozäns stattfanden.Paläoklimatische Daten, gewonnen aus sedimentären Seenkernen, Speleothemen (Höhlenablagerungen) und isotopischen Analysen, deuten auf eine Phase intensiver Brände vor etwa 8.200 Jahren hin, die mit einem abrupten Klimawandel, bekannt als das 8.

2-ka-Ereignis, korrespondiert. In Sedimenten vom Hula-See wurden außergewöhnlich hohe Konzentrationen von Mikrokohlepartikeln gefunden, was auf ausgeprägte Feuerausbrüche schließen lässt. Gleichzeitig zeigen Isotopendaten in Höhlenablagerungen eine drastische Veränderung der Boden- und Vegetationsverhältnisse, was auf eine großflächige Entwaldung durch Feuer hinweist. Die ungewöhnlich niedrigen 87Sr/86Sr-Strontiumisotopenwerte in den Ablagerungen sprechen zudem für einen massiven Bodenverlust durch Erosion infolge der Vegetationszerstörung.Die offensichtliche Verbindung von klimatischen Veränderungen mit vermehrten trockenen Gewittern und Blitzeinschlägen führte wahrscheinlich zu einer Zunahme natürlicher Brandereignisse.

In mediterranen und ariden Klimazonen, die für die südliche Levante charakteristisch sind, können trockene Gewitter weiträumige Vegetationsbrände verursachen. Dies ist insbesondere am Ende der Trockenperiode des Jahres der Fall, wenn die Pflanzendecke besonders zündfähig ist. Während menschlich verursachte Feuer im Neolithikum ebenfalls eine Rolle spielten, erscheint es wenig plausibel, dass die großflächigen und katastrophalen Brände dieser Epoche ausschließlich anthropogenen Ursprungs waren.Die Folgen der intensiven Feuerperioden waren dramatisch: Vegetationsdecken wurden zersetzt, Böden auf felsigen Hängen freigelegt, und die Erosion intensivierte sich stark. Bodenablagerungen wurden von höheren Hanglagen in Täler verfrachtet und bildeten dort fruchtbare Sedimentfallen.

Große neolithische Siedlungen etablierten sich genau auf diesen Arealen, was ihre Bedeutung als landwirtschaftliche Voraussetzungen unterstreicht. Es ist denkbar, dass die territoriale Neuordnung menschlicher Gemeinschaften eine Anpassung an diese Umweltkatastrophen war. Die frühneolithischen Gemeinschaften hätten in fruchtbaren Tälern sesshaft werden und Ackerbau sowie Viehzucht etablieren müssen, um ihre Ernährung sicherzustellen.Archäologische Stätten wie Jericho, Netiv Hagdud und Gilgal sind eindrucksvolle Beispiele für diese Siedlungsmuster. Sie befinden sich auf ebenen Bodenansammlungen, die durch den Abtrag von Terrarossa-Böden und andere lockere Sedimente entstanden sind.

Dies legt nahe, dass der Bodenverlust an den Hängen zur Notwendigkeit führte, Landwirtschaft in Böden mit wiederaufgebauter Humusschicht zu betreiben. Die Kombination von Umweltveränderungen und menschlicher Anpassung könnte somit als Katalysator für die Entwicklung und Verbreitung der Landwirtschaft im Levantegebiet angesehen werden.Die klimatischen Veränderungen, die zur Steigerung der Feuerhäufigkeit führten, waren eng verbunden mit orbitalen Bedingungen und der Verschiebung klimatischer Grenzen. Im frühen Holozän verstärkten sich Sonnenstrahlungsintensitäten, plötzliche Abkühlungs- und Trockenperioden wie das 8.2-ka-Ereignis haben die Vegetation, Bodenfeuchtigkeit und hydrologische Verhältnisse beeinflusst.

Studien von Speleothemen über Spektralanalysen von Kohlenstoff- und Strontiumisotopen bestätigen die massive Belastung des Ökosystems während dieser Zeit, ohne auf anthropogen verursachte Brände als Hauptursache hinzuweisen.Interessanterweise zeigt auch eine Episode während der letzten Interglazialzeit (MIS 5e) ein ähnliches Muster von extremen Feuerausbrüchen in der Levante, gekoppelt mit Vegetationsverlust und Bodenabtrag. Diese zyklische Natur von Feuerereignissen in warmen Klimaphasen unterstützt die Theorie, dass natürliche Faktoren die Hauptgründe für diese Umweltkatastrophen darstellen. Hierdurch wird eine natürliche Hintergrunddynamik sichtbar, in deren Rahmen die menschliche Neolithisierung eingebettet war.Ferner zeigen räumliche Daten, dass die Besiedlung Hügellagen mit dünnen, erosionsgefährdeten Böden zunächst mied.

Dort waren die Böden weitgehend abgetragen, was für die Landwirtschaft ungeeignet war. Stattdessen wurde bevorzugt in Tälern mit Sedimentanhäufungen siedelt, wo die Rekultivierung und Wiederaufbereitung der Böden bessere Voraussetzungen für Ackerbau bot. Diese Umweltbedingungen könnten ein entscheidender Faktor bei der Entwicklung von Ackerbau und Tierhaltung gewesen sein, da sie den Wechsel von Wildsammlung zu kontrollierter Nahrungsmittelproduktion erzwangen.Die genetischen und kulturellen Fortschritte der Menschheit im Neolithikum korrelieren somit mit drastischen Umweltveränderungen. Die katastrophalen Brände und Bodendegradation könnten Menschen dazu motiviert haben, neue Überlebensstrategien zu entwickeln, wodurch sesshafte Agrargesellschaften entstanden.

Diese Transformation, angetrieben von natürlichen Klimaextremen, zeigt exemplarisch, wie eng Umwelt- und Kulturgeschichte miteinander verflochten sind.In der heutigen Forschung bieten neuartige Kombinationen von Geoarchäologie, Paläoklimatologie und Umweltchemie wichtige Werkzeuge, um diese komplexen Zusammenhänge besser zu verstehen. Die multifaktoriellen Daten aus dem südlichen Levantegebiet heben speziell die Rolle von katastrophalen Naturereignissen hervor, die neben kulturellen Faktoren entscheidend für den Ursprung der Landwirtschaft und der Sesshaftigkeit waren.Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Neolithische Revolution im südlichen Levantegebiet nicht nur ein Produkt menschlicher Innovation war, sondern auch eine Anpassung an tiefgreifende ökologische Herausforderungen. Die katastrophalen Brände und die daraus resultierenden Bodendegradationen, ausgelöst durch natürliche Klimaereignisse wie erhöhte Blitzaktivität während trockener Perioden, veränderten die Landschaft in erheblichem Maße.

Diese Veränderungen zwangen frühe Gemeinschaften, ihre Lebensweise an die neuen Umweltbedingungen anzupassen, was zur Entwicklung von Landwirtschaft und dauerhaften Siedlungen führte. Die Verknüpfung von Umweltkrisen und menschlichem Verhalten bietet somit wertvolle Einsichten in die Wechselwirkungen zwischen Natur und Kultur bei einem der wichtigsten Übergänge der Menschheitsgeschichte.