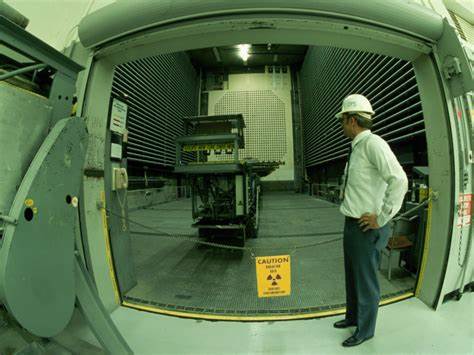

Im Südosten des US-Bundesstaates Washington nahe der Stadt Richland liegt das Hanford-Gelände – eine der bedeutendsten Relikte des Kalten Krieges und eine der komplexesten nuklearen Umwelt-Herausforderungen weltweit. Zwischen 1943 und 1989 wurden hier Plutonium und andere radioaktive Materialien hergestellt, die für amerikanische Atomwaffen eingesetzt wurden, unter anderem für die Bombe, die über Nagasaki abgeworfen wurde. Eine dunkle und langanhaltende Hinterlassenschaft dieses Giganten der nuklearen Industrie ist eine gewaltige Menge hochradioaktiver Abfälle – schätzungsweise 56 Millionen Gallonen, die in unterirdischen Tanks lagern. Die sichere Beseitigung und Reinigung dieses Giftes beschäftigt seit Jahrzehnten Wissenschaftler, Arbeiter und Umweltschützer gleichermaßen. Die Dimension und Komplexität des Hanford-Cleanup-Projektes sind enorm.

Es handelt sich um eines der teuersten und längsten Umweltprojekte der amerikanischen Geschichte mit Kosten, die sich auf etwa eine halbe Billion US-Dollar belaufen könnten, und einem Zeitrahmen, der voraussichtlich bis zum Jahr 2100 andauern wird. Neben der technischen Herausforderung, die fundamentale Gefährlichkeit des Materials und die Alterung sowie Leckage einiger der Tanks, wird die Zukunft dieses Prozesses durch neue politische Entscheidungen und Einsparungen stark gefährdet. Insbesondere seit der Übernahme der Aufsicht durch Elon Musk und seine Initiative eines sogenannten „Department of Government Efficiency“ hat das Projekt eine stürmische Phase durchlaufen, nicht zuletzt durch das Wegfallen zahlreicher erfahrener Fachkräfte. Die jüngsten Personalabgänge im Department of Energy (DoE), die teilweise auf freiwillige Frühverrentung und Entlassungen zurückzuführen sind, sorgen in der Region und darüber hinaus für wachsende Befürchtungen. Zwar gibt das DoE offizielle Zahlen nur spärlich heraus, doch Informationen aus lokalen Medien und Aussagen von Verantwortlichen deuten darauf hin, dass Dutzende Wissenschaftler, Sicherheits- und Managementexperten die zuständigen Stellen verlassen haben.

Diejenigen, die vor Ort die Verantwortung für Aufsicht, Planung und Sicherheit tragen, sollen laut Aussagen von Politikern beider großer US-Parteien und Umweltexperten sowieso bereits unterbesetzt sein. Senatorin Patty Murray bezeichnet die weiteren Kürzungen als „rücksichtslos“ und warnt davor, die unersetzliche Arbeit am Hanford-Komplex durch Personalverschiebungen zu gefährden. Die Einwohner der Tri-Cities-Region, zu der Richland gehört, tragen die Folgen der radioaktiven Verseuchung bereits. Viele ehemalige Produktionsmitarbeiter haben selbst gesundheitliche Probleme, die auf ihre Arbeit in der Umgebung der verstrahlten Anlagen zurückzuführen sind. Atemwegserkrankungen, Krebs und andere schwere Krankheiten sind weit verbreitet, und die medizinische Entschädigung gestaltet sich für Betroffene oft als bürokratische und zäh verlaufende Herausforderung.

Der Fall von Larry White, einem ehemaligen Hanford-Mitarbeiter, der unter fortschreitender Lungenerkrankung leidet und im Kampf um angemessene Entschädigungen von seinem Sohn unterstützt wird, verdeutlicht die menschliche Dimension dieses Erbes. Besonders alarmierend sind die Auswirkungen auf indigene Gemeinschaften, deren Stammesgebiete und kulturelle Stätten auf dem Hanford-Gebiet liegen. Die Yakama-Nation, die seit Jahrzehnten für Mitsprache bei der Reinigung kämpfen, betont die Notwendigkeit einer ausreichenden personellen Besetzung und einer transparenten, respektvollen Behandlung des Landes und seiner Ressourcen. Für sie steht nicht nur der Schutz der Umwelt im Vordergrund, sondern auch der Erhalt ihrer kulturellen Identität und der Respekt für ihre heiligen Orte, die durch die frühere Nutzung des Geländes und die aktuelle Umweltsituation bedroht sind. Die Geschichte von Hanford ist nicht nur eine Erzählung über technische Errungenschaften und wissenschaftlichen Fortschritt, sondern auch eine Geschichte von Geheimhaltung und Vertuschung.

Ein Beispiel dafür ist der sogenannte „Green Run“ von 1949, als absichtlich eine erhebliche Menge an radioaktivem Jod-131 in die Atmosphäre freigesetzt wurde, ohne die betroffenen Gemeinschaften zu informieren. Erst Jahrzehnte später wurde dieser Vorfall öffentlich bekannt, was das Vertrauen in die staatlichen Behörden nachhaltig erschütterte. Die Folge sind anhaltende gesundheitliche Belastungen für sogenannte „Downwinder“, Menschen, die durch Abwinde der radioaktiven Stoffe besonders betroffen waren. Angesichts der bestehenden Gefahren muss die Reinigung des Geländes mit größter Sorgfalt und Verantwortung erfolgen. Doch die zunehmenden Sparmaßnahmen gefährden diese Aufgabe.

Die Reduzierung von hochqualifiziertem Personal könnte zu Verzögerungen, schlechter Überwachung und einem Defizit an Transparenz führen – alles Faktoren, die im Umgang mit radioaktivem Material katastrophale Folgen haben können. Die Befürchtung besteht, dass bei einem schlankeren Bundespersonal die umfassende Kontrolle durch das DoE geschwächt wird und sich die Komplexität des Projektsnegativ auswirkt. Die Kontroverse um die Kosten- und Personalreduzierung im Hanford-Cleanup spiegelt auch eine grundsätzliche Debatte über die Prioritäten der US-Regierung wider. Für die lokale Wirtschaft und die gesamte Region ist Hanford ein entscheidender Arbeitgeber und wirtschaftlicher Faktor. Ein verlangsamtes oder behindertes Fortschreiten der Reinigungsarbeiten könnte daher auch wirtschaftliche Folgen haben, die über die Umwelt hinausgehen.

Zudem gab es auch Proteste gegen die geplante Verschiffung von radioaktiven Abfällen zur Behandlung in andere Bundesstaaten wie Utah oder Texas. Diese Transporte reizen Konflikte mit anderen Gemeinden und Indigenen Gruppen entlang der Route hervor und verdeutlichen die weiteren Herausforderungen, die mit der Endlagerung und Behandlung des Atommülls verbunden sind. Inmitten dieser Komplexität bleibt die Hoffnung auf Fortschritt bestehen. Befürworter betonen, dass Innovationskraft, politischer Wille und menschliches Engagement essenziell sind, um die Probleme zu lösen, die der Zweite Weltkrieg und die darauffolgende Zeit hinterlassen haben. Die Reinigung von Hanford ist ein Mahnmal für den sorgsamen Umgang mit der nuklearen Vergangenheit und die Verantwortung gegenüber künftigen Generationen.

Doch wie schnell und effektiv dieser Prozess voranschreitet, hängt maßgeblich davon ab, ob die Politik die Bedeutung des Projekts anerkennt und die notwendige Unterstützung gewährt – insbesondere durch ausreichend qualifiziertes Personal und transparente Kommunikationswege. Die ungelöste Herausforderung von Hanford wird noch Jahrzehnte bestehen bleiben, doch mit vereinten Kräften aus Wissenschaft, Politik und Gemeinden kann es gelingen, die Gefahren zu minimieren und die Region in eine nachhaltige Zukunft zu führen. Ein Scheitern bei der Bewältigung dieser nuklearen Hinterlassenschaft könnte unvorhersehbare Folgen für Umwelt, Gesundheit und soziale Netzwerke in der gesamten Region nach sich ziehen. Es ist daher essenziell, dass die Bundesregierung ihre Maßnahmen überdenkt und die Ressourcen bereitstellt, die für einen sicheren und erfolgreichen Abschluss der Reinigung erforderlich sind.