Die Energiewende ist eine der bedeutendsten gesellschaftlichen und technologischen Transformationen der Gegenwart. Um die Klimaziele zu erreichen und den Ausstoß von Treibhausgasen drastisch zu reduzieren, setzt Deutschland wie viele andere Länder verstärkt auf erneuerbare Energien. Windkraft und Photovoltaik dominieren den Ausbau, denn sie bieten das größte Potenzial für saubere Stromerzeugung. Doch die Frage, wo genau diese Anlagen errichtet werden dürfen, ist vielschichtig und komplex. Denn die Sichtbarkeit von Windrädern und Solarparks in der Landschaft hat erhebliche Auswirkungen auf die Akzeptanz vor Ort – und beeinflusst somit die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Energiewende.

Gleichzeitig bringen Einschränkungen bei der Standortwahl oft höhere Kosten und Herausforderungen für das gesamte Energiesystem mit sich. Eine aktuelle Studie aus Deutschland beleuchtet erstmals umfassend die Abwägungen zwischen der Sichtbarkeit großer erneuerbarer Energieanlagen, der damit verbundenen Akzeptanz und den damit einhergehenden Systemkosten. Dabei gehen die Forscherinnen und Forscher weit über bisherige Untersuchungen hinaus, indem sie großflächige Sichtbarkeitsanalysen mit umfangreichen technoökonomischen Simulationsmodellen verbinden. Die Herausforderung: Sichtbarkeit versus Akzeptanz Der Bau von Windkraftanlagen wird oft mit lokalen Protesten konfrontiert. Landschaftliche Veränderungen durch die großen Rotorblätter werden vielfach als störend empfunden, besonders in Regionen mit hohem ästhetischem Wert oder hoher Bevölkerungsdichte.

Dies führt immer wieder zu Ablehnung und blockiert Ausbaumaßnahmen. Solarparks stoßen in der Regel auf weniger Widerstand, doch auch hier kann die Größe und Sichtbarkeit insbesondere größerer Freiflächenanlagen die Stimmung in Gemeinden beeinflussen. Visuelle Beeinträchtigungen sind demnach ein maßgeblicher Faktor bei der gesellschaftlichen Akzeptanz. Dabei verschlechtert sich die Einstellung gegenüber den Anlagen umso mehr, je näher diese sichtbar sind, und je hochwertiger die Landschaft als optisch reizvoll wahrgenommen wird. Interessanterweise nehmen die Auswirkungen mit Entfernung ab, was zeigt, dass direkte Sichtkontakte entscheidend sind.

Um gesellschaftliche Ablehnung zu reduzieren, könnten Anlagen also in weniger sensiblen Gebieten errichtet werden, also abseits besonders schöner oder dicht besiedelter Regionen. Doch genau das führt zu Flächenengpässen und zwingt zu einem Rückzug auf weniger ergiebige oder höherpreisige Standorte, was die Kosten des gesamten Energiesystems in die Höhe treibt. Methoden für die großflächige Sichtbarkeitsbewertung Klassische Sichtbarkeitsanalysen basieren auf sogenannten Viewshed-Methoden. Diese fragen von einem potenziellen Projektstandort aus, von welchen Punkten in der Landschaft das Bauwerk sichtbar wäre. Das ist vor allem bei kleineren Projekten hilfreich, denn hier kennt man den genauen Standort vorab.

Für eine deutschlandweite Planung ist dieser Ansatz jedoch ineffizient und unrealistisch, da standortbezogene Planungen im frühen Stadium kaum vorliegen. Innovativ wenden die Forscher stattdessen eine umgekehrte Sichtbarkeitsanalyse an. In diesem Verfahren wird von den potenziell sensiblen Landschafts- und Besiedlungspunkten aus geprüft, welche Flächen sichtbar sind. Auf diese Weise kann man Gebiete ermitteln, in denen erneuerbare Anlagen gebaut werden könnten, ohne von den Blickpunkten aus sichtbar zu sein. So entstehen Karten, die als Ausschlusszonen in die Planung einfließen können.

Die Untersuchung setzte in Deutschland über 350.000 Sichtpunkte in einem Raster von einem Quadratkilometer an, bewertet nach landschaftlicher Schönheit (scenicness) und Bevölkerungsdichte. Dabei wurden unterschiedliche Sichtbarkeitsschwellen festgelegt, um Szenarien mit variierendem Sensibilitätsgrad zu modellieren – von strengen Schutzvorgaben bis hin zu eher moderaten Einschränkungen. Folgen für die potenzielle Energieleistung und den Ausbau Das Ergebnis ist eine dramatische Verringerung der potenziellen Flächen für Onshore-Wind- und Freiland-Photovoltaikanlagen bei strengen Sichtbarkeitsrestriktionen. Besonders deutlich wird dies, wenn Anlagen aus Sichtorten mit durchschnittlicher oder höherer landschaftlicher Qualität ausgeblendet werden sollen.

Dann schrumpft das Potenzial für Windenergie um bis zu 99 Prozent und für Freiflächen-PV um rund 90 Prozent. Offshore-Wind ist von solchen Sichtbarkeitsbeschränkungen hingegen weniger betroffen, da bereits gesetzliche Abstandsregelungen die Anlagen aus der Küstenzone heraushalten – über die Sichtbarkeitsgrenzen hinaus. Die Sichtbarkeitsbeschränkungen führen nicht nur zu Flächenverlusten, sondern auch zu höheren Produktionskosten. Schlechtere Standorte mit schlechteren Windbedingungen oder weniger Sonneneinstrahlung müssen für den angestrebten Ausbau genutzt werden, was die Stromgestehungskosten steigen lässt. Die Studie dokumentiert, dass mit zunehmenden Ausschlusszonen der Levelized Cost of Electricity (LCOE) gerade für Windkraftanlagen deutlich nach oben geht.

Die Variabilität der Kosten nimmt zu, weil nur noch weniger attraktive Flächen verfügbar sind. Wirtschaftliche und energiepolitische Konsequenzen einer versteckten Energiewende Bei moderater Berücksichtigung der Sichtbarkeit, etwa indem nur die sichtbarsten Anlagen an den schönsten Landschaften und sehr dicht besiedelten Bereichen ausgeschlossen werden, zeigt sich kaum ein Einfluss auf die Gesamtkosten und das Energiesystemdesign bis zum Jahr 2045. Allerdings führen strengere Einschränkungen zu erheblichen Mehrkosten von bis zu 38 Prozent für das gesamte Energiesystem. Diese Kostenerhöhung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen: Weniger günstige Standorte bedeuten geringere Erträge und folglich müssen mehr Kapazitäten installiert oder andere Technologien verstärkt zum Einsatz kommen. So nimmt die Abhängigkeit von Offshore-Windenergie und dezentraler Photovoltaik auf Dachflächen stark zu.

Für Letzteres wäre eine gigantische Ausbauleistung notwendig – bis zu 18-mal mehr als heute installiert – was aktuell höchst unwahrscheinlich ist, da zahlreiche sozioökonomische Hürden und fehlende Förderung dieser Technologien bestehen. Darüber hinaus führen eingeschränkte Flächenangebote für Onshore-Wind und Freiland-PV zu größerem Importbedarf, insbesondere bei grünem Wasserstoff. Da die inländische Produktion durch die Flächenrestriktionen limitiert ist, muss viel mehr Wasserstoff aus dem Ausland beschafft werden. Dies wirft Fragen der Energiesicherheit und möglichen Verlagerung von CO₂-Emissionen ins Ausland auf. Gesellschaftliche und ökologische Implikationen Eine zentrale Erkenntnis ist, dass eine zu starke Beschränkung des Ausbaus von sichtbaren erneuerbaren Anlagen den Transformationsprozess nicht nur teuer, sondern auch weniger resilient machen kann.

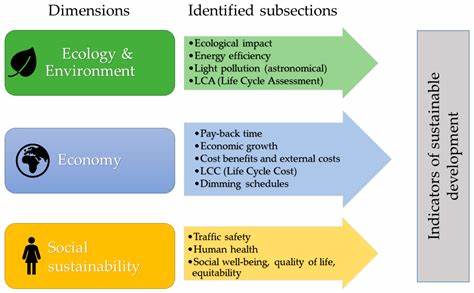

Die Konzentration von Anlagen an wenigen, potenziell abgelegenen Standorten führt zu einem Ungleichgewicht zwischen Energieproduktion und Verbrauchszentren. Außerdem stoßen solche Strategien auf das Problem der Verteilungsgerechtigkeit, da einige Regionen überproportional von Belastungen betroffen sein könnten, während andere hauptsächlich von der sauberen Energie profitieren. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass eine moderate Sichtbarkeitsberücksichtigung vielen sozialen Konflikten vorbeugen kann und für die umfassende Energiewende machbar und bezahlbar ist. Es bietet eine Chance, Kompromisse zwischen Naturschutz, Ästhetik und ökonomischer Effizienz zu finden, die von der breiten Bevölkerung akzeptiert werden und die notwendigen Investitionen ermöglichen. Strategien für eine sozialverträgliche und effiziente Energiewende Politisch und planerisch sollten Exklusionszonen, basierend auf Sichtbarkeit aus landschaftlich und besiedlungstechnisch sensiblen Bereichen, bedacht und mit anderen Akzeptanzförderungsmaßnahmen kombiniert werden.

Eine Einbindung der Bevölkerung in Planungsprozesse sowie transparente Information und Beteiligungsmöglichkeiten können die lokale Akzeptanz stark verbessern. Förderung von Dach-PV und Offshore-Wind sind wichtige Stellschrauben, da beide Technologien bei Sichtbarkeitsrestriktionen an Bedeutung gewinnen. Allerdings erfordern Dachanlagen Programme zur Überwindung von Investitionsbarrieren, klare Eigentums- und Nutzungsregelungen sowie gezielte Subventionen für einkommensschwache Haushalte. Die verstärkte Abhängigkeit von grünem Wasserstoff-Import ist sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung. Politische Rahmenbedingungen sollten so gestaltet werden, dass Importbeziehungen nicht zu einer Verlagerung von Emissionen führen.

Diversifizierung der Wasserstoffquellen und die Förderung regionaler Produktionszentren sind hier erfolgversprechend. Wichtig ist es, die Landschaft nicht pauschal als Konfliktquelle zu sehen, sondern unterschiedlich starke Sensibilitäten zu berücksichtigen. Sichtbarkeitsanalysen können lokal präzise angewandt werden, um auf Gemeindeebene abgestimmte Planungskonzepte zu entwickeln. Zukunftsperspektiven und Erkenntnisse für andere Regionen Der vorgestellte methodische Rahmen ist übertragbar auf andere Länder, sofern vergleichbare Daten zu Landschaftswerten und Bevölkerungsdichte verfügbar sind. Gerade in Ländern mit begrenztem Landangebot oder besonders hohen landschaftlichen Wertigkeiten wird die Sichtbarkeitsfrage eine große Rolle spielen.

Die genaue Kostenwirkung von Sichtbarkeitsrestriktionen hängt stark von der räumlichen Korrelation zwischen guten Wind- und Solarstandorten und sensiblen Landschaften ab. In Großbritannien etwa sind besonders gute Windressourcen oft mit attraktiven Landschaften überlagert, was den Konflikt verschärft. Langfristig ist eine dynamische Planung nötig, die wechselnde Wahrnehmungen der Bevölkerung sowie technologische Entwicklungen berücksichtigt. Sichtbarkeitsaspekte sollten dabei nicht isoliert betrachtet werden, sondern im Zusammenspiel von gesellschaftlicher Akzeptanz, ökonomischer Effizienz und ökologischer Nachhaltigkeit. Fazit Die Sichtbarkeit erneuerbarer Energieanlagen in der Landschaft stellt eine bedeutende Herausforderung für die Umsetzung der Energiewende dar.

Während komplette Ausblendung von Anlagen aus sensiblen Bereichen kostspielige und weniger resiliente Systeme zur Folge hat, zeigt sich, dass moderate Sichtbarkeitsrestriktionen die Energieversorgung weder gefährden noch stark verteuern. Eine ausgewogene Strategiefindung, die technische, ökonomische und soziale Aspekte berücksichtigt, ist entscheidend. Sichtbarkeitsanalysen und ihre Integration in großtechnische Energiesystemmodelle bieten wertvolle Werkzeuge für eine sozialverträgliche und kosteneffiziente Planung. Die Energiewende gelingt nur, wenn gesellschaftliche Präferenzen ernst genommen und zugleich wirtschaftliche Rahmenbedingungen berücksichtigt werden – nur so kann eine nachhaltige, faire und zukunftsfähige Energieversorgung geschaffen werden.

![Manifesto for Future AIs [video]](/images/68FBB2D6-464A-4685-8130-3B272225B4FA)