Die Künstliche Intelligenz (KI) gilt als eine der revolutionärsten Technologien unserer Zeit. Seit Jahren investieren Unternehmen und Forschungseinrichtungen weltweit Milliarden in die Entwicklung neuer Modelle, leistungsfähigerer Hardware und innovativer Algorithmen. Erwartungshaltungen an die nächste Generation von KI-Systemen sind immens, doch bislang sind die Durchbrüche, die die hohen Investitionen rechtfertigen würden, ausgeblieben. Diese Diskrepanz führt in Fachkreisen zu einer fundamentalen Diskussion über den aktuellen Entwicklungsstand und die zukünftigen Möglichkeiten künstlicher Intelligenz. Die enormen Kapitalaufwendungen, auch bekannt als Capital Expenditures (CapEx), sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.

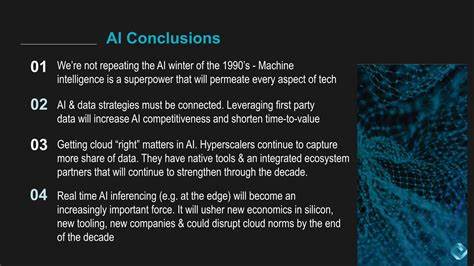

Große Tech-Konzerne wie Google, Microsoft oder Meta geben umfangreiche Summen für den Ausbau von Rechenzentren, die Entwicklung spezialisierter Chips und die Forschung an immer komplexeren KI-Architekturen aus. Trotz dieser immensen Mittel gestaltet sich der tatsächliche Fortschritt in der nächsten Generation von KI als zäh und schwer greifbar. Zu den großen Hoffnungen gehörten zum Beispiel KI-Systeme, die nicht nur spezifische Aufgaben beherrschen, sondern über eine Art „allgemeine Intelligenz“ verfügen, die flexibel an unterschiedlichste Probleme anpassbar ist. Dieses Ziel der General AI oder Artificial General Intelligence (AGI) ist bislang eine Vision geblieben. Ein Hauptgrund für das stockende Vorankommen liegt in der Komplexität der KI-Modelle selbst.

Modelle wie GPT-4 oder BERT sind beeindruckend in der Verarbeitung natürlicher Sprache und der Bewältigung bestimmter Aufgabenbereiche, doch sie funktionieren auf Basis riesiger Datenmengen und statistischer Mustererkennung. Sie besitzen kein echtes Verständnis oder Bewusstsein und stoßen bei der Übertragung auf neue Kontexte schnell an Grenzen. Das bedeutet, dass die Optimierung bestehender Technologien zwar Fortschritte bringt, jedoch keine revolutionäre Paradigmenverschiebung ermöglicht. Zudem verdeutlicht die zunehmende Spezialisierung der KI-Anwendungen die Schwierigkeiten, eine universelle KI zu erschaffen. Viele der erfolgreichsten Systeme sind stark zugeschnitten auf spezifische Einsatzzwecke, beispielsweise Bilderkennung, maschinelle Übersetzung oder medizinische Diagnostik.

Die Entwicklung einer „nächsten Generation“, die diese Anwendungsfelder integriert und flexibel erweitert, erfordert nicht nur mehr Rechenleistung, sondern auch neue theoretische Konzepte und methodische Ansätze. In den letzten Jahren haben sich Desillusionierung und Zurückhaltung in Teilen der Branche breitgemacht. Während der Hype um KI lange Zeit immense mediale Aufmerksamkeit und Kapitalspritzen generierte, wechseln nun Stimmen ein, die vor einer sogenannten „KI-Ermüdung“ warnen. Diese meint, dass der Glaube an explosionsartiges Wachstum und sofortige Durchbrüche nicht mehr der Realität entspricht. Stattdessen rückt verstärkt die nachhaltige Weiterentwicklung existierender Technologien in den Fokus.

Forschungsschwerpunkte verlagern sich deshalb auch auf die Erklärung, Nachvollziehbarkeit und ethische Verantwortung von KI-Systemen. Immer wichtiger wird die Frage, wie Modelle transparent gemacht und Fehlentscheidungen vermieden werden können. Nicht zuletzt stellen auch technische Grenzen eine Hürde dar. Die exponentiell steigenden Kosten für Training und Betrieb großer KI-Modelle führen zu einer Konzentration der Forschung bei wenigen, kapitalstarken Akteuren. Dies wirft Fragen nach einer demokratischen und fairen Verfügbarkeit der KI auf.

Gleichzeitig schränkt es die Vielfalt der Innovationen ein, da kleinere Unternehmen oder Forschungsgruppen nicht mit vergleichbarer Infrastruktur konkurrieren können. Diese Situation kann den Fortschritt in bestimmten Bereichen bremsen, obwohl die Nachfrage nach vielseitigen und verantwortungsvollen KI-Anwendungen stetig wächst. Die noch unvollendete nächste Generation von KI ist auch eine Herausforderung für politische und gesellschaftliche Entscheidungsträger. Regulierungen, Datenschutzbestimmungen und ethische Leitlinien müssen mit der Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung Schritt halten. Es gilt, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Innovation fördern und gleichzeitig Missbrauch verhindern.

Dabei spielt auch die öffentliche Debatte eine zentrale Rolle: Nur durch breite Akzeptanz und aufgeklärte Nutzer können KI-Technologien ihr volles Potenzial entfalten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch spannende Ansätze und neue Forschungslinien, die Hoffnung auf Fortschritte eröffnen. So wird intensiv an nachhaltigen KI-Modellen gearbeitet, die mit weniger Energie auskommen und effizienter lernen. Die Integration von symbolischer KI mit modernen neuronalen Netzen soll zum Beispiel dazu beitragen, dass Systeme besser „verstehen“ und komplexe Zusammenhänge erfassen können. Darüber hinaus gewinnt das Thema multimodale KI an Bedeutung, bei der verschiedene Datenarten wie Text, Bild und Ton kombiniert werden, um umfassendere und kontextsensitive Ergebnisse zu erzielen.

Langfristig gesehen scheint es, als ob die Evolution der nächsten Generation von KI nicht über Nacht passieren wird. Stattdessen steht eine Serie von inkrementellen Innovationen an, die zusammen schrittweise Fortschritte ermöglichen. Die Herausforderung besteht darin, die Balance zwischen technischer Machbarkeit, wirtschaftlicher Rentabilität und gesellschaftlicher Verantwortung zu finden. Nur so kann das Potenzial von KI nachhaltig und gerecht ausgeschöpft werden. Die spannende Reise hin zu echter, allumfassender künstlicher Intelligenz ist weit davon entfernt, abgeschlossen zu sein.

Trotz der aktuell scheinbar ausbleibenden Durchbrüche geben die investierten Ressourcen und das weiterhin große Interesse der Entwickler und Forscher Grund zur Zuversicht. Die nächste Generation der KI bleibt noch eine Herausforderung – doch genau darin liegt auch eine große Chance für Innovation und Fortschritt.