Die US-Wirtschaft steht im April vor entscheidenden Herausforderungen, wie aktuelle Wirtschaftsdaten zeigen. Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze hat sich verlangsamt, während die Produzentenpreise einen Rückgang verzeichnen. Diese beiden Indikatoren sind wichtige Barometer für die Wirtschaftsentwicklung und geben Hinweise darauf, wie sich Verbraucherverhalten, Unternehmensausgaben und die Inflation entwickeln. Im Folgenden wird ein tiefgehender Einblick in diese Entwicklungen gegeben und untersucht, welche Auswirkungen dies für die Wirtschaft und den Konsum in den USA haben könnte. Einzelhandelsumsätze sind ein wesentlicher Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit eines Landes, da sie unmittelbar Aufschluss über die Kaufbereitschaft der Verbraucher geben.

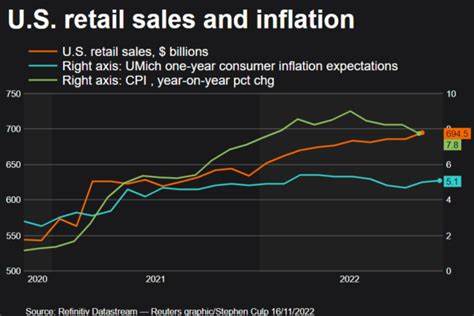

Im April hat sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze insgesamt verlangsamt. Dies könnte ein Signal dafür sein, dass die Konsumenten bei Ausgaben vorsichtiger geworden sind. Faktoren wie steigende Zinsen, Inflation und eine allgemein unsichere wirtschaftliche Lage können das Kaufverhalten beeinflussen. Da der Einzelhandel einen großen Teil des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmacht, lohnt es sich, diese Entwicklung besonders aufmerksam zu beobachten. Der Rückgang beim Wachstum der Einzelhandelsumsätze lässt sich durch mehrere Faktoren erklären.

Zum einen haben steigende Preise für viele Verbraucher zu einem realen Kaufkraftverlust geführt. Auch wenn die Inflationsrate in den USA zuletzt leicht gesunken ist, spüren viele Haushalte noch die hohen Preise bei Lebensmitteln, Energie und anderen wichtigen Gütern. Zum anderen könnten strengere Kreditvergaben und höhere Zinsen die Bereitschaft der Konsumenten zum Ausgeben von Geld beeinflussen. Ein weiterer Einflussfaktor ist die anhaltende Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt, die viele Menschen trotz insgesamt guter Beschäftigungszahlen zu einem vorsichtigeren Verhalten veranlasst. Die Produzentenpreise, die die Kosten für Waren und Dienstleistungen auf der Herstellerebene widerspiegeln, sind im April gesunken.

Dies ist ein bemerkenswerter Trend, denn Produzentenpreise wirken sich oftmals auf die Verbraucherpreise aus. Wenn Produzenten weniger für Rohstoffe und Vorprodukte zahlen müssen, besteht die Möglichkeit, dass diese Kostensenkungen an die Verbraucher weitergegeben werden und somit schließlich zu einer niedrigeren Inflationsrate führen können. Ein Rückgang der Produzentenpreise kann daher als positives Signal im Kampf gegen die Inflation interpretiert werden. Allerdings sind die Gründe für den Rückgang der Produzentenpreise vielschichtig. Eine Abschwächung der globalen Nachfrage nach Rohstoffen und Vorprodukten, Entspannung in den Lieferketten sowie fallende Energiepreise können maßgeblich dazu beigetragen haben.

Gleichzeitig ist der Wettbewerb unter den Produzenten hoch, was Preisdruck erzeugt und dazu führt, dass diese Kostenersparnisse an die Händler und Verbraucher weitergegeben werden müssen, um Marktanteile zu halten. Die Verlangsamung des Einzelhandelsumsatzwachstums und der Rückgang der Produzentenpreise beeinflussen verschiedene Wirtschaftssektoren unterschiedlich stark. Im Einzelhandel spüren vor allem Branchen mit nicht lebensnotwendigen Gütern die Zurückhaltung der Verbraucher. Luxusartikel, elektronische Geräte und Bekleidung verzeichnen oft deutlichere Einbußen, wenn Konsumenten ihr Budget knapper gestalten. Im Gegensatz dazu könnten Lebensmittel- und Haushaltswarenhändler durch die Grundbedürfnisse der Konsumenten stabilere Umsätze erleben.

Unternehmen müssen sich auf diese veränderten Rahmenbedingungen einstellen. Marketingstrategien und Preisgestaltungen werden angepasst, um Kunden trotz veränderter Kaufkraft zu binden. Werbetreibende setzen verstärkt auf Sonderaktionen und Rabatte, während Händler versuchen, Lagerbestände flexibel zu managen, um Überbestände zu vermeiden. Die Verlangsamung im Einzelhandelswachstum zwingt die Unternehmen darüber hinaus, ihre Investitionen in Expansion und Lagerhaltung kritisch zu hinterfragen. Auch der Arbeitsmarkt reagiert indirekt auf diese wirtschaftlichen Verschiebungen.

Verlangsamt sich das Wachstum im Einzelhandel, kann dies mittelfristig zu einer geringeren Nachfrage nach Arbeitskräften in diesem Sektor führen. Gleichzeitig bieten indes andere Branchen wie Technologie und Gesundheitswesen weiter Wachstumspotenzial, sodass eine Verlagerung von Arbeitskräften zwischen den Sektoren stattfinden könnte. Die Politik steht vor der Herausforderung, geeignete Maßnahmen zur Unterstützung betroffener Arbeitnehmer zu finden. Auf makroökonomischer Ebene werfen die jüngsten Entwicklungen Fragen bezüglich der weiteren Geldpolitik der US-Notenbank auf. Die Federal Reserve hat in den vergangenen Monaten die Zinsen angehoben, um die Inflation einzudämmen.

Die Verlangsamung des Einzelhandelswachstums könnte als Zeichen dafür verstanden werden, dass diese Maßnahmen ihre Wirkung entfalten. Gleichzeitig erlauben sinkende Produzentenpreise die Hoffnung, dass der Inflationsdruck allmählich nachlässt. Dennoch bleibt die Lage trotz dieser positiven Signale angespannt, da es mehrere externe Risiken gibt, die die wirtschaftliche Erholung erschweren könnten. Ein weiterer Faktor, der Beachtung verdient, ist das Verbrauchervertrauen. Es hat erhebliche Auswirkungen darauf, wie viel und was Konsumenten ausgeben.

Aktuelle Umfragen und Studien deuten darauf hin, dass das Vertrauen der Verbraucher in die Wirtschaft leicht zurückgegangen ist, was angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten und der makroökonomischen Unsicherheiten keine Überraschung ist. Ein geringeres Vertrauen kann die Ausgabenbereitschaft weiter dämpfen und somit das Wirtschaftswachstum bremsen. Es stellt sich die Frage, wie sich die US-Wirtschaft im weiteren Jahresverlauf entwickeln wird. Die Kombination aus verlangsamt wachsendem Einzelhandel und sinkenden Produzentenpreisen deutet auf eine Phase der Stabilisierung hin, die möglicherweise auf eine Normalisierung der Wirtschaft hindeutet. Eine starke Erholung nach den pandemiebedingten Ausschlägen der Vorjahre ist zwar unwahrscheinlich, doch könnte sich die Wirtschaft auf einem moderaten Wachstumspfad einpendeln.

Die internationale Lage spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Handelsspannungen, geopolitische Unsicherheiten und Schwankungen in den globalen Lieferketten haben direkten Einfluss auf Preise und Verfügbarkeit von Waren. Außerdem können Entwicklungen wie der Krieg in der Ukraine oder Veränderungen in der Energieversorgung die US-Wirtschaft sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht beeinflussen. Unter dem Strich zeigen die April-Daten zur US-Wirtschaft, dass sich das Wachstum zwar verlangsamt, auf makroökonomischer Ebene aber noch keine Anzeichen für eine tiefergehende Rezession erkennbar sind. Die sinkenden Produzentenpreise bieten Hoffnung auf eine baldige Entspannung der Inflation, was für Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen eine Erleichterung darstellen würde.