In der heutigen schnelllebigen Softwareentwicklung gewinnt die Unterstützung durch Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend an Bedeutung. Entwickler stehen einer Vielfalt an Tools gegenüber, die ihnen helfen, schneller, produktiver und kreativer zu programmieren. Doch welches Setup ist wirklich optimal, um die Möglichkeiten der KI bestmöglich auszuschöpfen? Diese Frage bewegt viele Programmierer, insbesondere da die Landschaft der KI-Assistenten ständig wächst und neue Systeme sowie Integrationen auf den Markt kommen. Um eine fundierte Antwort darauf zu finden, lohnt es sich, die Erfahrungen von Entwicklern aus der Praxis zu beleuchten. Verschiedene Nutzer berichten über unterschiedliche Kombinationen aus IDEs (integrated development environments), KI-Modellen und ergänzenden Tools, die sich in spezifischen Projekten als besonders effektiv erwiesen haben.

Die Beliebtheit reicht von klassischen Editoren wie VSCode über spezialisierte Plattformen wie Cursor bis hin zu moderneren, teils experimentellen Tools wie Windsurf oder Zed. Dabei lassen sich zwei grundsätzliche Strömungen beobachten. Einige Entwickler bevorzugen einen fokussierten Ansatz, bei dem ein einziger, leistungsfähiger KI-Assistent die zentrale Rolle spielt und direkt im Entwicklungsprozess eingebettet ist. Andere setzen auf ein kombiniertes Setup, bei dem unterschiedliche KI-Modelle je nach Aufgabe parallel genutzt werden, um voneinander zu profitieren. So wird beispielsweise ein Modell mit großer Kontextfähigkeit für umfangreiche Code-Dokumentation eingesetzt, während ein präzises, weniger kreatives Modell für rigorose Code-Checks und Korrekturen zum Einsatz kommt.

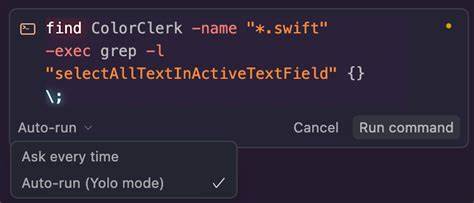

Ein häufig erwähnter Aspekt in der Praxis ist die Bedeutung einer guten Anleitung für die KI. Entwickler erstellen Cheat-Sheets oder ausführliche Anweisungen, die der KI ihren bevorzugten Workflow erklären, zum Beispiel wie modale Fenster geöffnet werden oder wo Design-Ressourcen wie Farben und Icons abgelegt sind. Dieses Vorgehen steigert die Effizienz, da die KI nicht ständig bei grundlegenden Abläufen nachfragen muss und so den Fokus auf die eigentlichen Programmieraufgaben richten kann. Bei größeren oder komplexeren Projekten zeigt sich, dass eine rein automatische Hands-off-Lösung bisher noch nicht vollumfänglich funktioniert. Entwickler müssen häufig eingreifen, um Details zu klären oder Problemen vorzubeugen.

Es wird daher empfohlen, KI-Systeme als kollaborative Partner zu betrachten, die einen menschlichen Entwickler unterstützen, aber nicht vollständig ersetzen. Manche Teams delegieren kleinere Nebenaufgaben an eine KI auf einem separaten Rechner, um ihre Hauptarbeitsumgebung sauber und übersichtlich zu halten. Im Bereich der Projekttypen, für die KI-Assistenten eingesetzt werden, ist ebenfalls eine breite Palette vorhanden. Von kleinen Prototypen und UI-Design bis hin zu umfangreichen Systemen, die mehrere Programmiersprachen und Frameworks umfassen, profitieren Entwickler von den verschiedenen Fähigkeiten der KI. Für Design-lastige Aufgaben wird beispielsweise Tools wie Bolt gelobt, die besonders gut darin sind, Konzepte zu visualisieren und UI-Komponenten schnell anzupassen.

Auf der technischen Seite haben sich Modelle etabliert, die präzise Code-Korrekturen vornehmen oder komplexe API-Aufrufe unterstützen. Um den Workflow weiter zu optimieren, empfehlen erfahrene Nutzer eine Integration in bestehende Versionierungs- und Dokumentationssysteme. Ein „architecture.md“-Dokument oder Roadmaps in Markdown-Format helfen nicht nur dem Menschen, den Überblick zu bewahren, sondern ermöglichen es der KI auch, die Zusammenhänge im Projektkontext besser zu verstehen und entsprechend zu reagieren. Die Kombination aus verschiedenen LLMs (Large Language Models) stellt einen wichtigen Trend dar.

Während manche Modelle wie Gemini Pro mit ihrem riesigen Kontextfenster punkten, bringen andere wie Claude oder OpenAI’s GPT vielseitige Fähigkeiten für unterschiedlichste Programmieraufgaben mit. Doch die Balance zwischen Kreativität und Präzision ist entscheidend. Ein Modell mit hoher Kreativität kann unerwartete, innovative Lösungen vorschlagen, jedoch auch einige Fehler enthalten, während ein strikt präzises Modell Risiken reduziert, jedoch wenig Raum für kreative Ansätze lässt. Ein wichtiger Punkt, der immer wieder betont wird, ist die Rolle der KI als unterstützendes Werkzeug und nicht als allumfassende Lösung. Im Vergleich zu früheren Zeiten hat sich die Effizienz stark gesteigert, aber Entwickler bleiben weiterhin Hauptakteure, die vor allem komplexe Entscheidungen treffen und konzeptionelle Arbeit leisten.

KIs verkürzen zeitraubende Aufgaben, geben Inspiration und helfen beim Debugging, doch die Verantwortung für Qualität und Sicherheit liegt letztlich beim Menschen. Die Zukunft könnte durchaus vollautomatisierte Workflows bringen, bei denen ein vollständig definierter Satz an Anforderungen ein Programm von der KI generieren lässt, ohne dass der Entwickler zwischendurch eingreifen muss. Allerdings sind viele Experten sich einig, dass der nahtlose Übergang in solch eine komplett autonome Entwicklung noch nicht erreicht ist. Derzeit ist es noch sehr viel effektiver, die Stärken von Maschinen und Menschen zu kombinieren. Ein weiteres Thema, das oft diskutiert wird, ist die Lokalität der KI-Modelle.

Für manche Entwickler und Firmen ist es essentiell, ihre Daten nicht in fremde Cloud-Umgebungen zu geben. Daher gewinnen lokal installierte LLMs wie Llama an Interesse, die ohne Internetanbindung laufen und so Datenschutz und Sicherheit maximieren. Diese Modelle sind zwar oft kleiner und weniger mächtig als ihre großen Cloud-Konkurrenten, bieten aber einen akzeptablen Kompromiss für bestimmte Anwendungen. Abschließend lässt sich sagen, dass die optimale KI-unterstützte Coding-Umgebung eine individuelle Kombination aus Werkzeugen, KI-Modellen, klaren Workflows und gelegentlicher menschlicher Steuerung darstellt. Entwickler sollten offen experimentieren, die jeweiligen Stärken der Tools testen und einen flexiblen, aber strukturierten Umgang mit der KI etablieren.