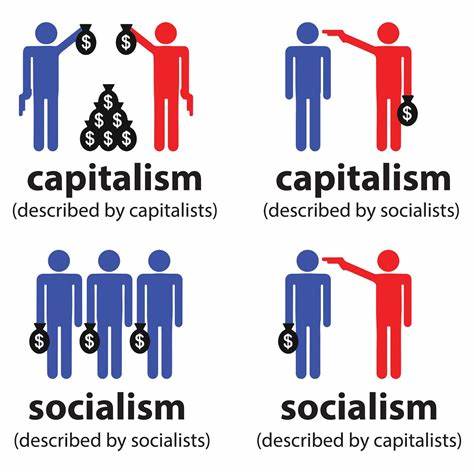

In der modernen politischen und wirtschaftlichen Diskussion scheinen die Gegensätze zwischen Kapitalismus und Sozialismus seit Jahrhunderten unüberwindlich. Doch trotz vieler Debatten über die Vor- und Nachteile beider Systeme hat sich wenig grundlegend verändert. Ein neuer Ansatz, der das psychologische Konzept des Social Desirability Bias (SDB) einbezieht, könnte hier Klarheit schaffen und neue Perspektiven eröffnen. Der Social Desirability Bias beschreibt die menschliche Tendenz, sich so zu verhalten oder zu äußern, dass man sozial erwünscht oder akzeptiert erscheint. Dieses Phänomen beeinflusst nicht nur individuelle Entscheidungen, sondern auch kollektive Überzeugungen in politischen und wirtschaftlichen Debatten.

Bryan Caplan, ein angesehener Ökonom, setzt SDB in Bezug auf die Auseinandersetzungen zwischen Kapitalismus und Sozialismus ein. Er argumentiert, dass viele Meinungen über die ökonomischen Systeme nicht auf wahrer Überzeugung basieren, sondern vielmehr davon geprägt sind, was gesellschaftlich als gut oder richtig gilt. Dies führt dazu, dass sowohl Kritiker des Marktes als auch Befürworter des Staates oft Positionen vertreten, die im Kern widersprüchlich oder sogar gegensätzlich zur Realität sind. Das grundsätzliche Problem liegt laut Caplan darin, dass Menschen, wenn sie ihr eigenes Geld und ihre eigene Zeit investieren, Handlungen zeigen, die ehrliche Präferenzen widerspiegeln – hier sprechen Taten lauter als Worte. Im Gegensatz dazu, wenn Menschen fremdes Geld und fremde Ressourcen verwalten, etwa in der Politik oder Verwaltung, dominieren oft die Worte und Rhetorik, die darauf zielen, soziale Anerkennung zu gewinnen.

Dieses Missverhältnis ist die Wurzel vieler Missverständnisse in der Bewertung von Wirtschafts- und Sozialpolitik. In freien Marktwirtschaften treffen Menschen Entscheidungen, die oft unbequem oder unangenehm klingen. Beispielsweise gilt es als unangenehm zu akzeptieren, dass das Unternehmen Arbeitsplätze abbaut, um wettbewerbsfähig zu bleiben, oder dass Low-Skill-Arbeitnehmer aus dem Ausland nachgefragt werden, was vielfach gesellschaftliche Ängste auslöst. Doch diese Prozesse können ökonomisch sinnvoll und notwendig sein, um Innovation und Wachstum zu fördern. Im Gegensatz dazu klingt staatliches Eingreifen meist erstmal gut: kostenlose Bildung, kostenlose Gesundheitsversorgung, Regulierung zum Schutz der Bürger – alles klingt vernünftig und moralisch gerechtfertigt.

Allerdings kritisiert Caplan, dass viele dieser staatlichen Maßnahmen tatsächlich ineffizient sind, Ressourcen verschwenden oder unbeabsichtigte negative Konsequenzen haben. Das Problem entsteht, weil Politiker und Beamte eher Anreize haben, Maßnahmen durchzusetzen, die „gut klingen“, anstatt tatsächlich „gut zu sein“. Die Diskrepanz zwischen laut gesprochenem und tatsächlich ausgeführtem Handeln wird durch den Social Desirability Bias verstärkt. Ein weiterer Aspekt, der die Debatte erschwert, ist die Tatsache, dass viele Menschen ihre eigenen wahren Präferenzen nicht offen zeigen. Sie passen ihre Meinungen an die gesellschaftlichen Erwartungen an und vermeiden unangenehme Wahrheiten.

So wird beispielsweise oft behauptet, dass die freie Marktwirtschaft kaltherzig sei und die Schwächsten im Stich lasse, obwohl viele Befürworter marktwirtschaftlicher Prinzipien sich in Wirklichkeit sehr wohl um soziale Gerechtigkeit sorgen – nur sehen sie bessere Wege, diese zu erreichen. Ebenso wünschen sich viele Sozialisten eine effiziente Wirtschaft, sind jedoch häufig nicht bereit, die praktischen Grenzen staatlicher Eingriffe anzuerkennen. Das Ergebnis dieser Dynamik ist eine politische Debatte, die oft ideologisch, emotional und wenig faktenorientiert geführt wird. Ein besonderer Fall ist die Gesundheitsversorgung, bei der Caplan ausführt, dass viele politische Akteure nicht ehrlich über die Kosten-Nutzen-Abwägungen sprechen. Die Frage, wie viel Geld sinnvoll in Lebenserhaltung investiert wird, wird aus Rücksicht auf moralische Empfindlichkeiten vermieden.

Stattdessen entstehen Diskussionen über „Todespanels“ und „Moral“, die von der eigentlichen wirtschaftlichen Analyse ablenken. Diese Vermeidung eines ehrlichen Diskurses ist Beispiel für den Einfluss von SDB, der eine rationale Bewertung erschwert. Die Diskussion um „Neoliberalismus“ zeigt ebenfalls, wie missverständlich politische Begriffe verwendet werden. Kritiker verwenden den Begriff oft als Schlagwort für negative Effekte des Marktes, obwohl es kaum politische Akteure gibt, die sich explizit als „Neoliberale“ bezeichnen oder radikale, marktradikale Maßnahmen durchsetzen. Stattdessen ist ein Großteil der Befürworter marktwirtschaftlicher Reformen eher moderat und hält soziale Funktionen für notwendig, auch aus eigenem Interesse.

Die Rolle von SDB ist dabei zentral: Menschen neigen dazu, ihre wahren ökonomischen Überzeugungen nicht offen auszudrücken, um nicht als unsympathisch oder unmoralisch zu gelten. Die Folge ist, dass öffentliche Diskussionen oft von einer rhetorischen Überhöhung oder Unterbewertung einzelner Aspekte geprägt sind. Aus dieser Analyse ergibt sich die Aufforderung zu mehr „brutaler Ehrlichkeit“. Diese würde bedeuten, gesellschaftlich unbequeme Wahrheiten offen auszusprechen und die emotional besetzte Rhetorik hintanzustellen. Ein solcher ehrlicher Diskurs könnte beispielsweise anerkennen, dass der freie Markt nicht immer angenehm klingende Entscheidungen hervorbringt, aber langfristig oft effizienter und innovativer ist als staatliches Handeln.

Ebenso müssten staatliche Versprechen kritisch auf ihre Machbarkeit und Kosten überprüft werden, ohne diese Diskussion aus Angst vor sozialer Ablehnung zu vermeiden. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass Ehrlichkeit nicht mit Kälte oder Gleichgültigkeit verwechselt werden darf. Vielmehr erlaubt ein ehrlicher Umgang mit den Fakten, sozialpolitische Maßnahmen realistischer und nachhaltiger zu gestalten. Nur so lässt sich vermeiden, dass politische Entscheidungen auf illusorischen oder emotional überhöhten Vorstellungen beruhen. Die Rolle der Sozialwissenschaften, insbesondere der Psychologie und Ökonomie, wird bei diesem Ansatz entscheidend.

Das Verständnis von SDB hilft, die Diskrepanz zwischen öffentlichen Äußerungen und tatsächlichem Verhalten zu erklären. Es zeigt, warum demokratische Debatten oft in Sackgassen enden und welche Mechanismen menschliches Verhalten einschränken. Darüber hinaus kann die Erkenntnis über SDB helfen, Kommunikationsstrategien zu entwickeln, die ehrliche Auseinandersetzungen erleichtern und die politische Kultur verbessern. Die Herausforderung besteht darin, gesellschaftliche Normen so zu verändern, dass Offenheit und Ehrlichkeit sozial belohnt werden, anstatt sanktioniert zu sein. Ein Wandel der öffentlichen Diskussion hin zu mehr Ehrlichkeit und weniger sozial erwünschter Rhetorik könnte langfristig zu pragmatischeren und effektiveren politischen Lösungen führen.

Vor allem aber könnte er die verstreuten Erkenntnisse aus jahrhundertelangen Debatten besser integrieren und so den scheinbaren Widerspruch zwischen Kapitalismus und Sozialismus neu bewerten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Social Desirability Bias eine wesentliche Erklärung dafür liefert, warum Menschen so unterschiedlich auf freie Märkte und staatliche Eingriffe reagieren. Die Spannung zwischen angenehm klingender Sprache und unangenehmen tatsächlichen Folgen wirtschaftlicher Entscheidungen beeinflusst das gesellschaftliche Verständnis zutiefst. Nur wer diese psychologischen Mechanismen versteht und offen anspricht, kann helfen, den jahrhundertelangen Konflikt zwischen Kapitalismus und Sozialismus aufzulösen. Diese Einsicht ist für Politiker, Ökonomen und Bürger gleichermaßen von Bedeutung, wenn es darum geht, wirtschaftliche und soziale Herausforderungen in einer immer komplexeren Welt zu meistern.

Die Debatte wird sich weiterentwickeln müssen – mit mehr Mut zur Wahrheit und weniger Angst vor sozialer Ablehnung.Die konsequente Berücksichtigung von Social Desirability Bias kann also nicht nur die politische Kommunikation verbessern, sondern auch die wirtschaftliche und soziale Praxis langfristig prägen. Damit eröffnet sich die Chance auf ein neues Verständnis von Freiheit, Verantwortung und sozialer Gerechtigkeit, das der Realität näherkommt als bisherige ideologische Dogmen.