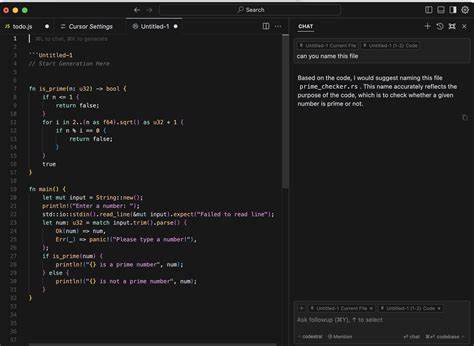

Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz verändert die Art und Weise, wie Softwareentwickler ihre Arbeit gestalten. Cursor, ein KI-gestützter Editor, ist eines der innovativsten Tools, das Entwicklern dabei hilft, ihren Code schneller und effektiver zu schreiben. Doch der eigentliche Schlüssel zum Erfolg mit Cursor liegt nicht nur in seiner Technologie, sondern in der Art und Weise, wie man Kontext zur KI liefert. Denn ohne die richtige Kontextualisierung kann das Tool seine Stärken nicht entfalten und wirkt schnell unzuverlässig oder oberflächlich. Die Macht des Kontexts in Cursor manifestiert sich darin, wie der KI-Editor die vorliegenden Informationen interpretieren und nutzen kann.

Cursor ist mehr als ein einfacher Code-Generator; es ist eine intelligente Mannschaft, die verstehen will, was Sie bauen, warum Sie es bauen und wie. Nur so kann die KI sinnvolle Vorschläge generieren, die tatsächlich auf Ihr Projekt abgestimmt sind. Daher ist die Bereitstellung eines klaren, strukturieren Kontexts essenziell, um Cursor als produktiven Partner im Entwicklungsprozess einzusetzen. Ein essenzieller Bestandteil der erfolgreichen Nutzung von Cursor sind sogenannte Regeln. Diese Regeln fungieren als Leitfaden oder Spielbuch für die KI und helfen ihr, genau zu verstehen, wie sie sich in Ihrem Projekt verhalten soll.

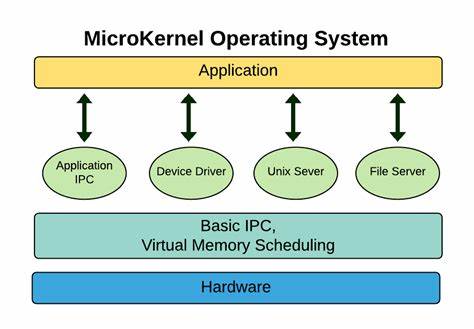

Dabei unterscheidet man zwischen projektbezogenen Regeln, die für das gesamte Team gelten und technische Feinheiten, Architekturentscheidungen und Codestandards festlegen, sowie benutzerspezifischen Regeln, die beschreiben, wie die KI mit Ihnen als Entwickler interagieren soll – sei es in der Detailtiefe der Erklärungen oder in der Tonebene der Kommunikation. Das Erstellen eines übersichtlichen Projektüberblicks bildet die Grundlage für alle weiteren Interaktionen mit Cursor. Dieser Überblick sollte die Kernfunktion des Projekts umreißen, Problemlösungen beschreiben und grundlegende Technologien und Architekturprinzipien erklären. Dadurch bekommt die KI einen transparenten Rahmen, in dem sie Codebeispiele besser interpretieren und zielgerichtet Vorschläge liefern kann. Ohne diesen festen Rahmen tendiert Screen-generierter Code oft dazu, oberflächlich oder unpassend zu sein.

Besonders wirkungsvoll sind fein granulare Regeln, die auf verschiedene Dateitypen in Ihrem Projekt angewendet werden können. So lassen sich etwa in Python-Dateien spezifische Bibliotheken, Namenskonventionen und Strukturierungen für Klassen oder Funktionen festlegen. Ebenso bieten sich differenzierte Regeln für Testdateien an, die etwa beschreiben, welche Testframeworks genutzt werden und wie Testfälle idealerweise aufgebaut sein sollten. Durch diese Spezifizierung verwandelt sich Cursor von einem generischen Codegenerator in ein auf Ihre Teamstandards und -philosophien abgestimmtes Werkzeug. Eine weitere Säule für den optimalen Umgang mit Cursor ist die gezielte Kontextbereicherung für Chat-Interaktionen mit der KI.

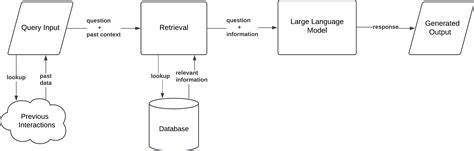

Hier bieten sich verschiedene Techniken an, die Effizienz und Genauigkeit erhöhen. Durch die Markierung von bestimmten Dateien mittels @Files kann Cursor direkt auf relevante Abschnitte im Code zugreifen. Diese explizite Einbindung erspart der KI Ratespiel und beschleunigt die Lösungsfindung erheblich. Eine bequemere Variante stellt die Option dar, aktuell geöffnete Dateien automatisch in die Kontextbasis einzubinden. Wenn alle relevanten Dateien bereits geöffnet sind, kann die bestehende Arbeit dank dieses Features ohne weitere manuelle Eingriffe nahtlos berücksichtigt werden.

Auch die Integration von Git-Informationen mittels @Git erweitert die Fähigkeit von Cursor, den Entwicklungsstand präzise zu erfassen. Der Zugriff auf Commit-Historien, Diffs oder Pull Requests ermöglicht es der KI, den Entwicklungsverlauf zu verstehen und somit angepasstere Vorschläge zu machen. Dies ist besonders während größerer Änderungsvorhaben hilfreich, um Cursor in den Kontext der laufenden Entwicklung einzubinden und um beispielsweise sinnvolle Commit-Nachrichten basierend auf tatsächlichen Codeänderungen erzeugen zu lassen. Der Zugriff auf externe Wissensquellen kann über @Web oder @Docs realisiert werden. So lassen sich aktuelle Dokumentationen, Tutorials oder Best-Practices in den Arbeitsprozess einfließen, was die Qualität der KI-Vorschläge wesentlich verbessert.

Der stetige Abgleich mit offiziellen Dokumentationen sorgt dafür, dass Cursor sich nicht nur auf früher geläufige Standards verlässt, sondern mit dem neuesten Wissensstand arbeitet. Agent Mode ist ein weiteres mächtiges Feature von Cursor, das tief in den Code eingreifen kann und zahlreiche automatische Anpassungen über das gesamte Projekt ermöglicht. Doch gerade hier ist Vorsicht geboten, da die KI auch ungewollt viele irrelevante Änderungen vornehmen kann. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, stets eine saubere Git-Arbeitskopie zu halten, bevor größere Anpassungen gestartet werden. Dies erleichtert eine genaue Nachverfolgung aller Änderungen und gibt die Möglichkeit, Fehler oder unerwünschte Massenmodifikationen schnell zurückzunehmen.

Ebenfalls unverzichtbar ist die sorgfältige Prüfung aller von Agent Mode vorgeschlagenen Änderungen. Auch wenn auf den ersten Blick nur eine Datei modifiziert erscheint, kann der Agent weitreichende Veränderungen vornehmen. Ein genaues Review schützt vor Überraschungen und hilft, die Kontrolle zu behalten. Klare und detaillierte Anweisungen sind der dritte wichtige Punkt, um Agent Mode effektiv einzusetzen. Je präziser das Ziel formuliert ist, desto zielgerichteter werden die KI-Vorschläge.

Vage oder unpräzise Anweisungen führen hingegen schnell zu unerwarteten Ergebnissen. Mit wachsender Erfahrung lernt man, wann und wie die KI vom Kurs abzukommen droht und welche zusätzlichen Eingaben nötig sind, um sie zurückzusteuern. Die Regeln, die Sie für Cursor formulieren, sollten als lebendes Dokument betrachtet werden. Wenn Sie merken, dass der Agent immer wieder Fehler macht oder unerwünschte Muster reproduziert, ist dies ein eindeutiges Signal, die Regelwerke gezielt anzupassen und zu verfeinern. So bleibt Cursor langfristig ein verlässlicher Partner in der Entwicklung.

Neben optimalem Kontext und kluger Bedienung ist aber auch der gute Zustand des Codebestandes eine unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg mit KI-Editoren wie Cursor. Eine klare, durchdachte Architektur, starker Typensupport und saubere Trennung von Verantwortlichkeiten schaffen eine solide Basis. Diese „latente Kontext“ erleichtert es der KI, sinnvoll und akkurat Vorschläge zu unterbreiten. Liegt hingegen ein chaotischer, schlecht strukturierter Code vor, nützt selbst die beste KI wenig. Die Werkzeuge verstärken immer nur den Zustand, den man ihnen bietet und können fehlende Softwarequalität nicht ersetzen.

Ein weiterer Faktor, der häufig unterschätzt wird, ist die ständige Weiterentwicklung der KI-Technologie selbst. Cursor und die zugrundeliegenden Sprachmodelle werden laufend verbessert. Dies führt dazu, dass sich die Qualität und das Verhalten der KI-Vorschläge im Zeitverlauf verändern. Deshalb ist es empfehlenswert, regelmäßig die eigenen Arbeitsweisen mit Cursor zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Was gestern noch gut funktioniert hat, kann heute schon Optimierungspotenzial bieten.

Vor allem angesichts der dynamischen Entwicklung im Bereich KI ist der Austausch mit anderen Nutzerinnen und Nutzern wertvoll, um auf dem Laufenden zu bleiben und von neuen Ansätzen zu profitieren. Trotz aller Vorteile ist es wichtig zu wissen, wann KI an ihre Grenzen stößt. Bestimmte komplexe Fehlerquellen oder tiefgreifende logische Probleme sind noch nicht vollständig automatisierbar. Es bleibt unerlässlich, die eigenen Erfahrungen und die Zusammenarbeit mit Mensch zu Mensch weiter zu pflegen. KI unterstützt und beschleunigt, ersetzt jedoch keine fundierte Problemanalyse oder das wertvolle Wissen erfahrener Kolleginnen und Kollegen.

Ein gesundes Maß an Human-in-the-Loop bleibt daher unverzichtbar. Neben all diesen strategischen Überlegungen gibt es noch einige praktische Tipps, die helfen können, den Alltag mit Cursor angenehmer zu gestalten. So kann der Cursor-Tab, der oft hilfreiche Vorschläge zeigt, in manchen Situationen beispielsweise bei Dokumentationen oder Kommentaren störend sein und lässt sich temporär deaktivieren. Die automatisierte Generierung von Commit-Nachrichten erleichtert ebenfalls den Workflow, insbesondere wenn man einheitliche Commit-Standards etabliert hat. Wichtig ist zudem die gezielte Modellwahl: Für einfache Aufgaben eignen sich weniger komplexe Modelle, während aufwendige strukturelle Änderungen besser mit leistungsfähigeren Reasoning-Modellen erledigt werden können.