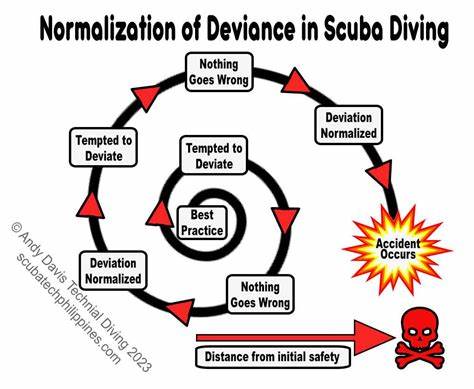

Der Wintersport übt seit jeher eine besondere Faszination aus: Die Kombination aus Geschwindigkeit, Naturerlebnis und körperlicher Herausforderung zieht jedes Jahr Millionen von Menschen auf die Pisten und in das Gelände abseits der markierten Skipisten. Doch mit dem Fortschritt in der Ausrüstung, der Technik und durch den Einfluss sozialer Medien hat sich eine Dynamik entwickelt, die unter dem Begriff der Normalisierung abweichenden Verhaltens analysiert werden kann. Diese Entwicklung verändert nachhaltig, wie Risiken wahrgenommen, welche Verhaltensweisen akzeptiert und wie Snowsport im öffentlichen und medialen Raum dargestellt wird. Während abseits der Pisten akute Gefahren wie Lawinen, schwieriges Gelände oder plötzliche Wetterumschwünge stets präsent sind, scheint die sportliche Community zunehmend risikoreichere Verhaltensweisen zu übernehmen und als normal oder gar erstrebenswert darzustellen. Dieser Prozess der Normalisierung führt dazu, dass gefährliche Praktiken nicht nur toleriert, sondern von einer wachsenden Zahl von Sportlern und Zuschauern als natürliches Element des Snowsports gesehen werden.

Das hat weitreichende Konsequenzen für die Sicherheit, die Ausrüstung und die Kultur innerhalb der Snowsport-Szene. Ein gutes Beispiel für dieses Phänomen findet sich in den waghalsigen Abfahrten am Les Dents du Midi, einem anspruchsvollen Gebirgszug mit mehreren 3000-Meter-Gipfeln, steilen Couloirs und kaum vorhandenen Ausweichflächen. Schon 1980 gelang einigen wagemutigen Skifahrern die Erstbefahrung eines dieser Couloirs. Damals war diese Leistung eine Pionieraktion, abseits des Mainstreams und ohne die heutige mediale Begleitung. Heutzutage jedoch führen Videos von Ski- und Snowboardkletterern in solch technisch extremem und gefährlichem Terrain dazu, dass ein scheinbar breiteres Publikum sich mit diesem extremen Verhalten identifiziert und es nachahmen möchte.

Die Algorithmen sozialer Medien verstärken diesen Effekt, indem sie spektakuläre Abfahrten und „First Tracks“ häufig prominent hervorheben und so ein Bild des Snowsports vermitteln, das stark von hohen Risiken und außergewöhnlichen Leistungen geprägt ist. Diese Form des Ski- oder Snowboardfahrens, häufig als Ski-Mountaineering bezeichnet, verbindet klassische Bergsteigermissionen mit alpinen Fahrkünsten. Dabei werden Seile, Pickel, Steigeisen und umfangreiche Sicherheitsausrüstung benutzt, die im klassischen Skifahren eher unüblich sind. Dessen ungeachtet dringt diese Art von Extremsport durch die mediale Präsenz und die dokumentierte Selbstdarstellung zunehmend in den allgemeinen Diskurs über Snowsport ein und normalisiert so Verhaltensweisen, die für die meisten Freizeitsportler gefährlich oder komplett unverhältnismäßig wären. Grundsätzlich lässt sich abweichendes Verhalten im Snowsport an mehreren Faktoren festmachen.

Das reicht von Fahrten im hochalpinen Gelände und Backcountry, Heliskiing, die Missachtung von erhöhtem Lawinenrisiko, bis hin zum Verzicht auf angemessene Schutzausrüstung. Auch das Fahren abseits gekennzeichneter Pisten, besonders wenn man alleine unterwegs ist, gehört dazu. Viele dieser Praktiken sind nicht neu, aber ihre allgegenwärtige Darstellung und Akzeptanz ist etwas, was sich in den letzten zehn bis zwanzig Jahren deutlich verändert hat. Die gewaltige Verbreitung zusätzlicher Kameratechnologien wie GoPro oder Smartphones hat es ermöglicht, nahezu jede Aktion auf der Piste oder im tiefen Gelände aufzuzeichnen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Diese Selbstinszenierung trägt wesentlich zur Verschiebung der sozialen Normen im Bereich Snowsport bei.

Die Gefahr liegt darin, dass diese medialen Darstellungen häufig den Eindruck erwecken, dass riskante Manöver und Grenzgänge zur Normalität gehören, was gerade unerfahrene Sportler leicht fehlleiten kann. Es entsteht ein sogenannter Survivorship Bias: Nur die Erfolgsgeschichten, die Filmsequenzen von spektakulären Tricks oder Abfahrten überleben die sozialen Medien und finden weite Verbreitung. Verluste, Unfälle oder negative Erfahrungen werden oft nicht oder erst spät dokumentiert – das verzerrt die Wahrnehmung des Risikos erheblich. Der technische Fortschritt bei der Ausrüstung hat dabei eine paradoxe Rolle. Einerseits werden Materialien leichter, robuster und leistungsfähiger, was höhere Geschwindigkeiten und anspruchsvollere Manöver ermöglicht.

Andererseits führt der Drang nach Performance-Steigerung dazu, dass Sicherheitsmechanismen reduziert oder vernachlässigt werden. Ein Beispiel dafür sind moderne Bindungstechnologien, die zwar Wettkampfzeiten reduzieren, aber unter Umständen auch versagen können, wenn man sich nicht exakt an die richtigen Handhabungsweisen hält. Diese Reduktion von Sicherheitsreserven zugunsten kleiner Leistungsverbesserungen ist eine weitere Facette der Normalisierung abweichenden Verhaltens – die Akzeptanz von teils vermeidbaren Risiken aus Bequemlichkeit oder Ehrgeiz. Auch die Interpretation von Lawinenwarnstufen verdeutlicht, wie Missverständnisse über Risiko entstehen können. Eine Risikobewertung wie „3 von 5“ wird von vielen als moderate Gefahr wahrgenommen.

Tatsächlich signalisiert dieser Wert jedoch eine kritische Lawinensituation mit einem signifikanten Anteil aller Lawinentoten--ein Punkt, der oft unterschätzt wird. Die Art und Weise, wie die Risiken kommuniziert werden, spielt dabei eine zentrale Rolle, denn unklare oder verharmlosende Formulierungen fördern den Eindruck, dass überhöhte Vorsicht übertrieben sei. In jüngerer Zeit gewinnt auch das Thema Content Creation im Snowsport an Bedeutung. Immer mehr Sportler nutzen aufwändige Filmtechnik, bearbeiten ihre Videos professionell und veröffentlichen sie regelmäßig in sozialen Netzwerken. Während dies einerseits die Leidenschaft für den Sport fördert und interessante Einblicke liefert, bringt es auch die sogenannte Content-Tretmühle mit sich: Um relevant zu bleiben und Reichweite zu generieren, müssen immer neue, spektakulärere Inhalte produziert werden, was Sportler dazu verleiten kann, Risiken zu erhöhen, um Aufmerksamkeit zu erzielen.

Die Herausforderung liegt darin, eine Balance zwischen natürlicher sportlicher Entwicklung und der Gefahr der Selbstüberforderung zu finden. Die ständige Sichtbarkeit über digitale Kanäle erhöht den Druck auf Fahrer, sich und ihr Können zu inszenieren – mit der Gefahr, dass der eigene Sicherheitsinstinkt unter dem Einfluss von Klickzahlen und Wachstumsgedanken in den Hintergrund gerät. Der Drang, immer die ersten Spuren im frischen Schnee zu hinterlassen, jedes neue Terrain zu erkunden oder größere Tricks zu wagen, zeigt exemplarisch die negativen Seiten der Normalisierung von risikoreichem Verhalten. Ein weiteres Beispiel aus der Praxis sind die zahlreichen Aufnahmen von Skitouren im Frühwinter oder späten Frühling, wenn Schneeverhältnisse wechselhaft und teilweise kritisch sind. Selbst erfahrene Sportler nutzen dann Schutzmaßnahmen und Guides, doch die Darstellung im Internet vermittelt oft ein sorgloses Bild.

Zur gleichen Zeit dokumentieren Inhalte, in denen Beratungen zu Sicherheitsverhalten oder zu Lawinengefahren stattfinden, wie komplex und risikobehaftet Snowsport ist. Dennoch bleiben solche Aufklärungsvideos unterrepräsentiert im Vergleich zur Fülle von Bildern und Clips mit waghalsigen Manövern. Trotz aller Risiken bietet der Snowsport einzigartige Erlebniswelten, die Körper, Geist und Naturerlebnis verbinden. Die Frage ist nicht, Extremsport untersagen oder verpönen zu wollen, sondern wie die Szene verantwortungsvoll mit Gefahren umgehen kann, die medialen Anreize nicht zu riskantem Verhalten führen und wie breitere Sicherheitskulturen gefördert werden können. Ein Weg könnte sein, das Bewusstsein für Lawinengefahren und technische Sicherheit stärker ins gesellschaftliche und sportliche Bewusstsein zu rücken.

Ebenso kann ein bewusster Umgang mit Social-Media-Präsentation die Normalisierung von riskantem Verhalten entschleunigen. Zudem bieten moderne Technologien wie Lawinen-Airbags und GPS-Ortung verbesserte Möglichkeiten, Sicherungssysteme zu implementieren. Die Verbreitung und das Training im Umgang mit solcher Ausrüstung ist essenziell, um Risiken zu minimieren, ohne dabei den Fahrspaß zu kompromittieren. Gleichzeitig sollte die Ausbildung in alpiner Gefahrenkunde und Erste-Hilfe-Maßnahmen nicht nur Experten vorbehalten bleiben, sondern weiter in den Breitensport vordringen. Auch die Rolle von Guides und Bergführern gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Ihre Expertise trägt dazu bei, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken im Backcountry gefördert wird. Gleichzeitig können sie helfen, das Erleben von Hochrisikosportarten transparenter und lernorientierter zu gestalten, statt übermäßigen Mut mit Leichtsinn zu verwechseln. Letztlich ist Snowsport ein Teil unserer Kultur geworden, geprägt von Tradition, Innovation und individueller Freiheit. Das Bewusstsein für die Normalisierung abweichenden Verhaltens ist eine notwendige Grundlage, um den Sport für alle sicherer zu machen. Es bleibt eine gemeinsame Aufgabe von Sportlern, Veranstaltern, Medien und Industrie, sicherzustellen, dass Ehrgeiz nicht in Selbstgefährdung umschlägt und der Spaß am Sport weiterhin mit Verantwortung und Respekt vor den natürlichen Gefahren des Winters harmoniert.

Der Blick in die Zukunft wird zeigen, wie sich diese Balance weiterentwickelt. Die Diskussion um die Normalisierung abweichenden Verhaltens im Snowsport verdeutlicht, dass Technik, Kultur und Medienlandschaft untrennbar miteinander verwoben sind. Nur mit einem reflektierten und informierten Umgang kann der Wintersport weiterhin seine Faszination bewahren – und gleichzeitig ein Umfeld schaffen, in dem Risiko bewusst eingeschätzt und sicher bewältigt wird.