Die menschliche Wahrnehmung ist ein faszinierendes Zusammenspiel aus sensorischer Aufnahme und motorischer Aktivität. Besonders die Augenbewegungen, vor allem die schnellen, ruckartigen Bewegungen, sogenannte Sakkaden, spielen eine entscheidende Rolle dafür, wie und was wir sehen. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass die Grenzen unserer Fähigkeit, sich bewegende Reize mit hoher Geschwindigkeit wahrzunehmen, eng mit den kinematischen Gesetzmäßigkeiten dieser Augenbewegungen verknüpft sind. Dieses komplexe Zusammenspiel enthüllt grundlegende Prinzipien darüber, wie unser Gehirn und unsere Sinnesorgane gemeinsam agieren, um die Welt um uns herum zu erfassen und zu interpretieren. Sakkaden sind die häufigsten und schnellsten motorischen Bewegungen des menschlichen Körpers.

Pro Stunde können sie bis zu zehntausendmal auftreten und sorgen dafür, dass die Fovea, der Bereich des schärfsten Sehens, sich schnell auf neue Bildpunkte richtet. Dabei bewegt sich das Auge mit Geschwindigkeiten, die in der Größenordnung von mehreren hundert Grad pro Sekunde liegen können. Diese Bewegung erzeugt auf der Netzhaut eine Verschiebung des Bildes, die ebenso schnell verläuft, jedoch zu einem spannenden Paradoxon führt: Während eine ganze Szene durch das Auge saust, bleibt uns diese Bewegung in der Regel unbewusst. Dieses Phänomen wird als sakkadische Unterdrückung oder sakkadische Ausblendung bezeichnet – eine Strategie des visuellen Systems, das Informationsrauschen durch Eigenbewegungen zu reduzieren. Die sogenannten "Hauptsequenz"-Gesetze beschreiben die verbindlichen Beziehungen zwischen der Amplitude (Bewegungsweite), Geschwindigkeit und Dauer von Sakkaden.

Mit zunehmender Amplitude erhöht sich sowohl die Dauer als auch die maximale Geschwindigkeit der Augenbewegung auf eine vorhersehbare Art und Weise. Diese Gesetzmäßigkeit ist nicht nur bei Menschen, sondern auch bei vielen Tierarten beobachtbar, weswegen sie als fundamentale Eigenschaft des visuellen Systems gilt. Was aber bedeutet das für unsere Fähigkeit, sich schnell bewegende Reize wahrzunehmen? Eine kürzlich veröffentlichte Studie in Nature Communications hat genau diesen Zusammenhang untersucht und zeigt, dass die Wahrnehmungsgrenzen für schnelle visuelle Reize durch die kinematischen Parameter von Sakkaden bestimmt werden. Die Forscher verwendeten dabei hochauflösende, schnelle Videoprojektionen, um Reize zu präsentieren, die entweder exakt oder variierend mit den bekannten sakkadischen Bewegungsprofilen korrespondieren. Probanden mussten eine Bewegung erkennen oder deren Richtung einschätzen, während gleichzeitig ihre Augen mittels präziser Fixationskontrollen unbewegt gehalten wurden.

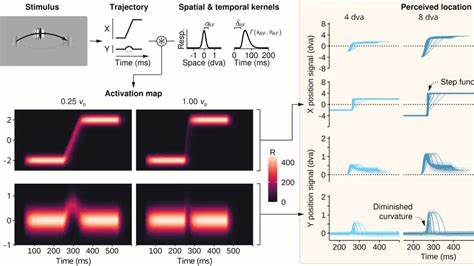

Die Erkenntnis war klar und wegweisend: Die Sichtbarkeit schneller Bewegungen folgt den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie die kinetischen Eigenschaften der Sakkaden. Möglich wurde dies durch eine ausgeklügelte Versuchsreihe, in der die Geschwindigkeit von Reizen über unterschiedliche Entfernungen variiert wurde. Es zeigte sich, dass die Fähigkeit der Probanden, Bewegungen wahrzunehmen, mit der Bewegungsgeschwindigkeit in Relation zur erwarteten Spitzenbewegungsgeschwindigkeit einer Sakkade anstieg oder sank – unabhängig von der absoluten Geschwindigkeit. Dies bedeutet, dass unser Gehirn die Grenzen der schnellen Wahrnehmung entlang der gleichen Regeln verarbeitet, die auch die Bewegungen unserer Augen steuern. Diese Sachverhalte wurden über verschiedene Aufgabenformate hinweg repliziert.

So konnten in Aufgaben, in denen Probanden nur die Anwesenheit von Bewegung erkennen sollten, sowie in solchen, die eine Unterscheidung der Bewegungsrichtung verlangten, konsistente Ergebnisse erzielt werden. Außerdem zeigte sich, dass Bewegungskurven, die den sakkadischen Bewegungen nachempfunden waren, andere Wahrnehmungsprofile erzeugten als konstant schnelle, lineare Bewegungen – was erneut die besondere Rolle der natürlichen Bewegungsdynamik der Augen unterstreicht. Ein weiterer wesentlicher Befund war, dass statische Bewegungspunkte vor und nach der Bewegung für das Erkennen der Bewegung entscheidend sind. Fehlen diese fixen Endpunkte, ist die Wahrnehmung der Bewegungsgeschwindigkeit und -dauer nicht mehr an die Hauptsequenz-Gesetzmäßigkeit geknüpft. Dieses Ergebnis lässt sich auch auf das Phänomen der sakkadischen Unterdrückung übertragen, wo statische visuelle Informationen vor und nach einer Augenbewegung die Wahrnehmung der Bewegung auf der Retina scheinbar „auslöschen“.

Um diese experimentellen Ergebnisse theoretisch zu verstehen, entwickelten die Forscher ein Modell des frühen visuellen Systems, das auf bekannten neuronalen Rezeptorprofilen und zeitlichen Verarbeitungseigenschaften basiert. Dieses Modell simuliert, wie über die Zeit hinweg visuelle Reize auf der Retina verarbeitet werden. Es konnte erfolgreich menschliche Wahrnehmungsdaten replizieren, indem es zeigte, dass visuelle Erregung durch stationäre Endpunkte länger anhält als die Reaktion auf schnelle Bewegung, wodurch der Wahrnehmungseffekt limitiert wird. Mit dem Modell ist es möglich, eine Bewegung als kontinuierlich oder als abrupte Positionssprünge wahrzunehmen – je nachdem, ob und wie der visuelle Input vor und nach der Bewegung vorliegt. Die Bedeutung dieser Ergebnisse erstreckt sich tief in das Verständnis der Wechselbeziehung von Aktion und Wahrnehmung hinein.

Sie liefern schlüssige Belege dafür, dass unsere sensorische Verarbeitung nicht nur passiv auf Informationen reagiert, sondern dass sie durch die charakteristischen Bewegungsmuster unseres Körpers mit-gestaltet wird. Insbesondere bei den Augen ist die sensorische Welt sozusagen „eingebettet“ in die Bewegungen, die sie aktiv ausführt. Die enge Verzahnung von Bewegungsparametern und Wahrnehmungsgrenzen erlaubt dem Gehirn, die Eigenbewegungen zu ignorieren – also das „Rauschen“ durch die Augenbewegungen herauszufiltern –, und gleichzeitig dennoch eine sehr hohe Sensitivität für externe Bewegungen zu behalten. Diese Erkenntnisse werfen auch ein neues Licht auf etablierte Theorien, die für die visuelle Stabilität während der Augenbewegungen auf sogenannte corollary discharge Signale oder Efferenzkopien setzen. Diese internen Vorhersagen über daraus resultierende sensorische Veränderungen können zwar zur Wahrnehmungskontinuität beitragen, aber die hier vorgestellten Daten legen eine einfachere, rein reafferenzbasierte Erklärung nahe.

Die regelhafte, kinematisch definierte Eigenbewegung des Auges an sich könnte bereits ausreichen, um viele der Wahrnehmungseffekte zu erklären, die früher ausschließlich als Folge komplexer neuraler Modulationen verstanden wurden. Darüber hinaus öffnet die Studie spannende Perspektiven für die Erforschung sensorimotorischer Abstimmung in anderen Sinnessystemen und Spezies. Denkbar ist, dass schnelle Körperbewegungen oder Samplingbewegungen in anderen Modalitäten – wie etwa die Kopfbewegungen bei der auditiven Wahrnehmung – ähnliche Gesetzmäßigkeiten aufweisen, welche die Grenzen der Wahrnehmung in diesen Systemen bestimmen. Sollten weitere Untersuchungen dies bestätigen, könnte sich hier ein allgemeines Prinzip für die Organisation sensorischer Systeme im Kontext aktiver Bewegungen etablieren. Im Bereich der praktischen Anwendung könnten diese Einsichten wegweisend sein.

Beispielsweise in der Entwicklung virtueller Realitäten und Augmented Reality Systeme ist das Verständnis darüber, wie schnelle Bewegungen visueller Reize wahrgenommen oder ausgeblendet werden, essenziell. Es ermöglicht eine präzisere Gestaltung visueller Darstellungen, die Interferenzen mit den Augenbewegungen reduzieren oder gezielt nutzen, um eine natürlichere Wahrnehmung zu erzeugen. Die Verknüpfung von Bewegungsgesetzen des Auges mit den Wahrnehmungsgrenzen liefert auch Ansatzpunkte für klinische Fragestellungen. Störungen der Augenbewegungskontrolle oder der sensorischen Integration könnten so besser verstanden und behandelt werden, indem man ihre Effekte auf die Wahrnehmung quantifiziert und modelliert. Auch die individuelle Variabilität in den kinematischen Parametern, die in der Studie festgestellt wurde, könnte in Zukunft als biometrisches Merkmal oder diagnostischer Marker genutzt werden.

Insgesamt stellen die aktuellen Forschungsergebnisse einen bedeutenden Fortschritt in der Erforschung der sensorimotorischen Integration dar. Sie zeigen, dass die Wahrnehmung von hoher Geschwindigkeit kein isolierter Prozess ist, sondern tief im Zusammenhang mit der motorischen Steuerung verwoben ist. Die so entdeckte Gesetzmäßigkeit, die die kinematische Struktur der Sakkaden mit den Grenzen der visuellen Wahrnehmung verbindet, vermittelt ein Bild von Wahrnehmung als aktiven, handlungsgebundenen Prozess. Dies fügt sich ein in eine zunehmend populäre Sichtweise, die Sinnesverarbeitung und Motorik als integrale Teile eines adaptiven Systems begreift, das sich optimal an Umweltanforderungen und Eigenbewegungen anpasst. Die Grenzen der Hochgeschwindigkeitswahrnehmung sind demnach nicht nur durch die physikalischen Kapazitäten des Auges oder der neuronalen Signalverarbeitung definiert, sondern auch durch die typischen Bewegungsmuster, mit denen wir unsere Umwelt sondieren.

Dieser Erkenntnis verdanken wir neue Erklärungsansätze für sakkadische Ausblendung, ebenso wie für die hohe Effizienz und Stabilität der visuellen Wahrnehmung trotz ständig wechselnder retinaler Bilder. Die Wechselbeziehung von Wahrnehmung und Bewegung, vom Ultra-Schnellen der Sakkaden bis zum subjektiv scheinbar unbewegten Blick, bleibt ein zentrales und faszinierendes Thema der neurowissenschaftlichen Forschung mit weitreichenden Implikationen für Psychologie, Medizin und Technologie.