Die Handelsvolumina spielen eine entscheidende Rolle in der globalen Wirtschaft. Sie spiegeln nicht nur die Aktivitäten auf den internationalen Märkten wider, sondern sind auch ein wichtiger Indikator für die Gesundheit der Weltwirtschaft. In den letzten Jahren beobachten Experten und Analysten eine bemerkenswerte Veränderung: Ein deutlicher Rückgang der Handelsvolumina. Doch wie stark fällt dieser Rückgang tatsächlich aus und welche Faktoren sind dafür verantwortlich? Dieser Artikel bietet einen umfassenden Einblick in die aktuelle Entwicklung der Handelsvolumina, analysiert die Gründe für den Rückgang und beleuchtet die möglichen Folgen für die globale Wirtschaft. Zunächst ist es wichtig zu verstehen, was genau unter Handelsvolumina zu verstehen ist.

Handelsvolumen bezeichnet die Menge an Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums zwischen verschiedenen Ländern gehandelt werden. Dabei zählen nicht nur physische Güter, sondern ebenso Dienstleistungen, digitale Produkte und intellektuelle Eigentumsrechte. Das Handelsvolumen wird häufig in Tonnen, Stückzahlen oder in Geldwerten gemessen und bietet somit einen großen Überblick über die globale Handelsaktivität. In den letzten Jahrzehnten erlebte der Welthandel ein enormes Wachstum, getrieben durch Globalisierung, technologische Fortschritte und den Abbau von Handelsschranken. Dieses Wachstum wurde jedoch in den letzten Jahren zunehmend durch verschiedene Faktoren gebremst.

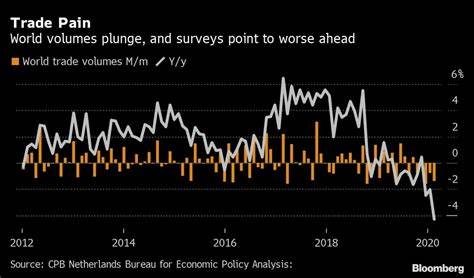

Die Zahlen zeigen, dass die Handelsvolumina seit etwa 2018 zurückgehen, mit einem besonders starken Einbruch während der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020. Weltweit sanken die Handelsvolumina im Jahr 2020 um etwa 8 bis 10 Prozent, was auf umfassende Einschränkungen in Lieferketten, Grenzschließungen und eine sinkende Nachfrage zurückzuführen ist. Neben der Pandemie gibt es weitere Ursachen für den Rückgang der Handelsvolumina. Der zunehmende Protektionismus in verschiedenen Ländern führt zu höheren Zöllen und Handelshemmnissen, die den internationalen Warenverkehr erschweren. Handelskonflikte, insbesondere zwischen großen Wirtschaftsmächten wie den USA und China, haben zu einer Verunsicherung geführt.

Unternehmen überdenken ihre Lieferketten und setzen vermehrt auf regionale oder lokale Beschaffungsstrategien, was den grenzüberschreitenden Handel verringert. Auch technische und wirtschaftliche Trends spielen eine Rolle. Automatisierung und Digitalisierung verändern Produktionsprozesse grundlegend. Einige Produkte werden wieder vermehrt lokal produziert, da Digitalisierung und Robotik die Produktionskosten in Industrieländern reduzieren. Dies führt zu einer Verlagerung der Produktion näher zum Verbrauchermarkt und somit zu einem Rückgang der Exporte aus bestimmten Regionen.

Die geopolitischen Spannungen sind ebenfalls ein bedeutender Faktor. Konflikte und Unsicherheiten in verschiedenen Teilen der Welt können Handelsrouten gefährden und Investitionen hemmen. Unternehmen reagieren mit Vorsicht und vermeiden Risiken durch eine Diversifikation ihrer Lieferketten, was kurzfristig zu geringeren Handelsvolumina führt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Wandel der Nachfrage. Verbraucher präferieren zunehmend nachhaltige und lokal produzierte Güter oder Dienstleistungen.

Das Bewusstsein für Umweltauswirkungen des weltweiten Transports nimmt zu, was dazu beiträgt, dass der internationale Handel in einigen Bereichen stagniert oder sogar rückläufig ist. Unternehmen versuchen, ihre Lieferketten nachhaltiger zu gestalten, was nicht immer mit einem Wachstum des Handelsvolumens einhergeht. Der Rückgang der Handelsvolumina hat weitreichende Folgen. Zum einen beeinträchtigt er das Wachstum vieler exportabhängiger Volkswirtschaften, da sinkende Handelsmengen direkt das Bruttoinlandsprodukt beeinflussen. Zum anderen können Schwankungen der Handelsvolumen zu Unsicherheiten an den Finanzmärkten führen, da dort oft mit Erwartungen an Wirtschaftswachstum und Handelsaufkommen spekuliert wird.

Darüber hinaus beeinflussen geringere Handelsvolumen die Beschäftigung in wichtigen Branchen. Insbesondere in der Logistik, im Transport und in der produzierenden Industrie sind Arbeitsplätze gefährdet, wenn die Nachfrage nach Transportdienstleistungen und Produktion zurückgeht. Dies kann wiederum soziale Spannungen verstärken und politischen Druck auf Regierungen erhöhen. Ein interessanter Faktor ist die Entwicklung des digitalen Handels. Auch wenn die physischen Handelsvolumina zurückgehen, zeigen sich gleichzeitig Zuwächse im Bereich digitaler Dienstleistungen und digitaler Güter.

Unternehmen und Verbraucher greifen immer häufiger auf Online-Plattformen zurück, was eine teilweise Kompensation des Rückgangs im physischen Handel bewirkt. Dies stellt die Wirtschaft aber auch vor neue Herausforderungen im Bereich Regulierung, Datenschutz und Sicherheit. Ein Ausblick auf die Zukunft der Handelsvolumina lässt einige Hoffnungen erkennen. Die Erholung der Weltwirtschaft nach der Pandemie sorgt für eine langsame Wiederbelebung des internationalen Handels. Neue Handelsabkommen, technologische Innovationen und der Ausbau nachhaltiger Handelsmodelle könnten dazu beitragen, die Volumina wieder zu erhöhen.

Dennoch ist zu erwarten, dass das Wachstum nicht mehr so dynamisch sein wird wie in der Vergangenheit. Insgesamt zeigt sich, dass der Rückgang der Handelsvolumina ein komplexes Phänomen ist, das durch eine Vielzahl von wirtschaftlichen, politischen und technologischen Faktoren bestimmt wird. Die Entwicklung wird maßgeblich davon abhängen, wie Staaten, Unternehmen und Verbraucher auf die Herausforderungen der neuen Handelswelt reagieren. Flexibilität, Innovation und nachhaltiges Denken werden entscheidend sein, um den internationalen Handel zukunftsfähig zu gestalten und wieder Wachstumspotenziale zu erschließen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Handelsvolumina in den letzten Jahren deutlich gefallen sind, vor allem aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, steigenden Protektionismus und technologischen wie geopolitischen Verschiebungen.

Die Weltwirtschaft befindet sich im Wandel, und der globale Handel muss sich entsprechend anpassen, um auch in Zukunft eine tragende Säule der wirtschaftlichen Entwicklung zu bleiben.

![Mark Zuckerberg – Llama 4, DeepSeek, AI Friends, & Race to AGI [video]](/images/A5FD8D23-631C-4E5C-8372-D59E57A66690)