Psychische Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen gehören zu den weltweit häufigsten Leiden, die das Leben der Betroffenen erheblich beeinträchtigen und oft mit hohem Leidensdruck sowie sozioökonomischen Folgen verbunden sind. Die Forschung richtet sich zunehmend auf neuartige neuromodulatorische Verfahren, um direkt auf neuronale Netzwerke einzuwirken, die für diese Krankheiten maßgeblich verantwortlich sind. In diesem Kontext gewinnt die niedrigintensive transkranielle fokussierte Ultraschalltechnologie (tFUS) als innovative Methode zur gezielten Beeinflussung tiefer subkortikaler Hirnstrukturen, wie der Amygdala, an Bedeutung. Die Amygdala ist eine mandelförmige Hirnregion, die eine zentrale Rolle bei der Verarbeitung von emotionalen Reizen, insbesondere von Angst und Stress, spielt. Bei vielen Patienten mit Stimmungs-, Angst- oder traumaassoziierten Erkrankungen zeigt die Amygdala eine übersteigerte Aktivität, was mit verstärkten negativen Emotionen und verminderter emotionaler Regulation einhergeht.

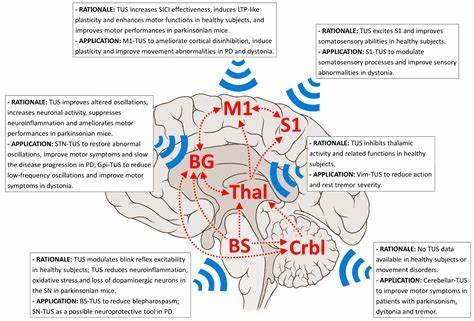

Das direkte und präzise Neuromodulieren der Amygdala könnte daher eine vielversprechende therapeutische Strategie sein, um symptomatische Übererregbarkeit zu reduzieren und besser auf Behandlungsansätze einzugehen. Traditionelle nicht-invasive Neuromodulationsmethoden wie die repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS) erreichen oft nur kortikale Bereiche des Gehirns und modulieren subkortikale Strukturen indirekt über kortikale-subkortikale Verschaltungen. Diese indirekte Modulation ist begrenzt durch individuelle Unterschiede in der Vernetzung und kann nicht immer die gewünschte Wirkung in tieferen Hirnregionen erzielen. Im Gegensatz dazu bietet die tFUS-Technologie die Möglichkeit, gezielt tiefer liegende Hirnareale wie die Amygdala direkt anzusteuern, ohne dass invasive Eingriffe notwendig sind. Die tFUS nutzt hochfrequente, fokussierte Schallwellen, die durch den Schädel hindurch präzise auf das Zielgebiet im Gehirn gerichtet werden können.

Die Intensität wird dabei so eingestellt, dass eine reversible und sichere Modulation der neuronalen Aktivität erfolgt, ohne Erwärmung oder strukturelle Schäden hervorzurufen. Durch die extrem hohe räumliche Auflösung, die sich im Millimeterbereich bewegt, entsteht ein bisher unerreichter Grad an Zielgenauigkeit bei der Neuromodulation nicht-invasiver Art. Die jüngsten klinischen Forschungen liefern erste fundierte Nachweise zu Sicherheit, Machbarkeit und therapeutischem Potenzial von tFUS bei Patienten mit psychischen Erkrankungen. Studien mit patientenbezogenen und gesunden Vergleichsgruppen zeigten, dass eine MRI-gestützte tFUS-Stimulation der linken Amygdala zu einer deutlichen Reduktion der Blutflussaktivität in der Zielregion führte, was auf eine unmittelbare neurologische Modulation hinweist. Diese Effekte waren durch eine doppelt verblindete, sham-kontrollierte Studiendesigns abgesichert – somit sind die Befunde robust und klinisch relevant.

Besonders bemerkenswert ist die Beobachtung, dass Patienten mit stärker ausgeprägten negativen Affekt-Symptomen (beispielsweise gemessen mit dem Mood and Anxiety Symptom Questionnaire General Distress Subscale) eine ausgeprägtere Abnahme der Amygdalaaktivierung zeigten. Dies unterstützt die Hypothese, dass die tFUS-Technologie gezielt gerade bei besonders symptomatischen Patienten hilfreich sein kann, indem sie die neuralen Überaktivitäten reduziert, die diesen Symptomen zugrunde liegen. Darüber hinaus erwies sich der repetitive Einsatz von tFUS über einen Zeitraum von drei Wochen mit 15 täglichen Sitzungen als gut verträglich und sicher. In den Untersuchungen wurden keine schwerwiegenden Nebenwirkungen registriert, lediglich einige Teilnehmer berichteten von milden, vorübergehenden Effekten wie Kopfschmerzen oder Konzentrationsproblemen, die meist rasch abklangen. Eine so hohe Sicherheit kombiniert mit der Nicht-Invasivität macht tFUS zu einer sehr attraktiven Alternative oder Ergänzung zu etablierten Therapieverfahren.

Die Ergebnisse zeigten auch eine klinisch signifikante Symptomverbesserung über die Behandlungsphase hinweg. Patienten berichteten über eine Reduktion allgemeiner Angst- und Depressionssymptome sowie eine verminderte Amygdala-Reaktivität auf emotionale Stimuli wie Angst- oder Wutgesichter nach der Behandlung. Diese emotional spezifizierte Reaktionsminderung ist besonders relevant, da sie eine neurologisch messbare Veränderung in der emotionalen Verarbeitung widerspiegelt, die mit den berichteten klinischen Verbesserungen korreliert. Somit liefert tFUS nicht nur indirekte klinische Vorteile, sondern auch mechanistische Einsichten darüber, wie die Regulation emotionaler Gehirnprozesse verbessert werden kann. Die hohe räumliche Selektivität und der Fokus auf subkortikale Strukturen erlauben es darüber hinaus, komplexe neuronale Netzwerke zu untersuchen und beim Patienten Dysfunktionen in limbischen und präfrontalen Bereichen gezielt zu bearbeiten.

So zeigte sich in der funktionellen Konnektivitätsanalyse, dass die tFUS-Stimulation der Amygdala auch Verbindungen zu anderen relevanten Hirnarealen, wie dem dorsolateralen präfrontalen Kortex und dem Insulabereich, moduliert. Solche Veränderungen in der Netzwerkdynamik könnten langfristig wesentlich zur Wiederherstellung gesunder emotionaler und kognitiver Funktionen beitragen. Ein weiterer enormer Vorteil von tFUS ist das Potenzial, in Zukunft individualisierte Therapien zu entwickeln. Anatomische Unterschiede zwischen Individuen bezüglich Schädelstruktur und -dicke können Einfluss auf die Ultraschalldurchdringung haben. Fortschritte in der bildgebenden Planung und computergestützten Modellierung ermöglichen aber eine präzise Anpassung der Sonde und Parameter an den einzelnen Patienten.

Dies verspricht eine optimale Energieabgabe an die Zielregion und eine Maximierung der therapeutischen Wirkung bei minimalen Nebenwirkungen. Trotz der sehr vielversprechenden Resultate stehen noch einige Herausforderungen und offene Fragen im Raum. Zum einen sind bislang keine großen doppelblinden, randomisierten und placebo-kontrollierten Studien veröffentlicht, die die Effektivität von tFUS endgültig bestätigen könnten. Die bisherigen Studien sind eher als Pilot- oder Machbarkeitsstudien zu verstehen. Ferner ist noch nicht abschließend geklärt, wie oft und in welchen Dosen die Behandlung erfolgen sollte, um einen langfristigen Therapieerfolg zu erzielen.

Optimal sind hier vergleichende Studien unterschiedlicher Frequenz und Behandlungsdauer. Zudem sollten zukünftige Forschungen mögliche Wechselwirkungen mit anderen Therapien, wie Psychopharmaka oder Psychotherapie, berücksichtigen. Auch sollten klinisch relevante Subgruppen genauer untersucht werden, um herauszufinden, für welche Diagnosen und Patiententypen die tFUS-Methode besonders gut geeignet ist. Die Integration von tFUS in multimodale Behandlungsansätze erscheint vielversprechend, um Synergieeffekte zu erzielen. Insgesamt stellt die niedrigintensive transkranielle fokussierte Ultraschalltherapie einen innovativen und spannenden Fortschritt in der Behandlung psychischer Erkrankungen dar.

Durch die sichere und nicht-invasive Beeinflussung tiefer Hirnstrukturen wie der Amygdala können Mechanismen der emotionalen Verarbeitung direkt adressiert werden. Erste klinische Studien belegen eine potenzielle Symptomverbesserung und eine gute Verträglichkeit dieser Methode. Ihre weitergehende Erforschung könnte die Therapieoptionen für Patienten mit Angst-, Stimmungs- und Traumaerkrankungen wesentlich erweitern und individualisieren. Fortschritte in Bildgebung, technischer Präzision und klinischer Forschung werden entscheidend sein, um das volle Potenzial dieser Technik in der neuropsychiatrischen Anwendung auszuschöpfen und damit einen bedeutenden Beitrag zur psychischen Gesundheit zu leisten.