Das Kunstrecht bewegt sich an der faszinierenden Schnittstelle zwischen Kreativität und Kodifikation. Es ist ein Rechtsgebiet, das sowohl für Künstler als auch für Kunstsammler, Galeristen, Museen und Juristen von großer Bedeutung ist. Dabei ist Kunstrecht kein rein abstraktes Rechtsgebiet, sondern reflektiert sowohl die einzigartige Beschaffenheit von Kunstwerken als auch die komplexen Anforderungen des Schutzes geistigen Eigentums. Die Herausforderung liegt darin, kreative Freiheit und Ausdrucksmöglichkeiten mit klaren rechtlichen Normen zu verbinden — ein Unterfangen, das immer wieder neue Fragestellungen und Entwicklungen mit sich bringt. Kunst ist per Definition ein Ausdruck menschlicher Kreativität, Emotionen und Ideen in verschiedensten Formen.

Von der Malerei über Bildhauerei und Fotografie bis hin zu Installationen, Performance und digitalen Medien sind die Ausdrucksmöglichkeiten grenzenlos. Der künstlerische Wert bemisst sich selten in Geld, sondern oft in subjektivem Erleben, kultureller Bedeutung und innovativen Konzepten. Dies macht die Kodifikation von Kunst rechtlich anspruchsvoll. Zwar existieren zahlreiche Vorschriften zum Schutz von Urheberrechten, Besitzverhältnissen und Vertragsangelegenheiten, doch müssen diese flexibel genug sein, um der Vielfalt künstlerischer Praxis gerecht zu werden. Ein zentraler Aspekt des Kunstrechts ist das Urheberrecht.

Es schützt die geistige Schöpfung des Künstlers, sichert ihm bestimmte Exklusivrechte und verhindert unautorisierte Nutzung seiner Werke. Die Schutzdauer und genaue Ausgestaltung der Rechte sind gesetzlich festgelegt, doch die Anwendung in der Kunstwelt ist oftmals komplex. Fragen zur Urheberschaft bei kollektiven Werken, Verwendung von Bildzitaten oder dem Umgang mit gefundenen Materialien werfen juristische Herausforderungen auf. Nicht selten stehen künstlerische Aneignungen und Innovationen in einem Spannungsfeld mit urheberrechtlichen Einschränkungen. Darüber hinaus spielt das Kunstrecht eine große Rolle beim Eigentum und Besitz von Kunstwerken.

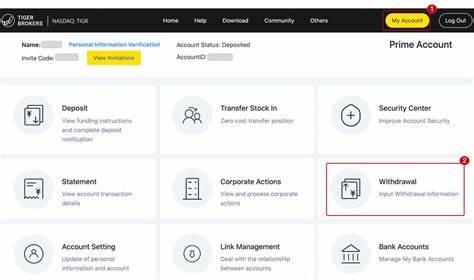

Der Erwerb, die Authentizität, Provenienz und eventuell entstehende Restitutionsansprüche sind Themen, die für Käufer und Sammler von Relevanz sind. Die Provenienzforschung etwa ist ein Bereich, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, da der Kunstmarkt immer internationaler wird und Kunstwerke oft eine wechselvolle Geschichte haben. Rechtliche Fragen zu Diebstahl, Raubkunst und Eigentumsrückgabe sind eng mit ethischen Überlegungen verbunden, die das Verständnis von Kunst nicht nur als Ware, sondern auch als Kulturgut prägen. Der Kunstmarkt selbst unterliegt ebenfalls besonderen rechtlichen Standards. Im Handel mit Kunstwerken sind neben Kaufverträgen oft komplexe Vereinbarungen nötig, darunter Exportbestimmungen, Steuerregelungen, Versicherungsfragen und auch Regeln zum Schutz der italienischen, französischen oder deutschen Kulturgüter.

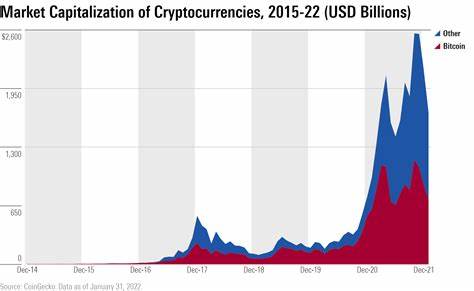

Auch die Rolle von Galerien, Auktionen und Kunsthändlern ist rechtlich genau geregelt, um sowohl die Rechte der Käufer als auch der Verkäufer zu schützen und einen fairen Markt sicherzustellen. Nicht zuletzt ist das Kunstrecht auch in der Debatte um Digitalisierung und neue Technologien präsent. Die Digitalisierung bringt nicht nur neue Präsentationsformen mit sich, sondern verändert auch die Art und Weise, wie Kunstwerke verbreitet und kommerzialisiert werden. Themen wie digitale Kunst, NFTs (Non-Fungible Tokens) und die Verwertung digitaler Medien werfen neue rechtliche Fragestellungen auf. Hier trifft Tradition auf Innovation, was Rechtsprechung und Gesetzgebung zunehmend vor neue Aufgaben stellt.

Künstler selbst profitieren vom Kunstrecht, wenn sie ihre Werke und Rechte effektiv schützen können. Dies betrifft auch Verträge mit Verlagen, Galerien oder Veranstaltern von Ausstellungen. Rechtliche Beratung ist daher für Kreative essenziell, um ihre Interessen zu wahren und zugleich die notwendige Flexibilität für schöpferisches Schaffen zu bewahren. Nicht selten ist eine gute Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen die Grundlage für eine langfristig erfolgreiche künstlerische Karriere. Gleichzeitig müssen Gerichte und Gesetzgeber die Balance zwischen dem Schutz der Rechte und der Förderung künstlerischer Innovationen wahren.

Gesetzliche Schranken und Ausnahmen im Urheberrecht, die beispielsweise die Verwendung von Zitaten und Parodien erlauben, sind Beispiele für diesen Ausgleich. Ebenso muss das Recht die Besonderheiten zeitgenössischer Kunstformen berücksichtigen, die traditionelle Kategorien herausfordern. Kunstrecht ist somit ein lebendiger Rechtsbereich, der sich permanent weiterentwickelt. Die Globalisierung, der digitale Wandel und die Vielfalt der Kunstformen stellen einen stetigen Wandel dar, der von juristischen Fachleuten, Künstlern und Kulturinstitutionen aufmerksam verfolgt werden muss. Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Recht, Kunstwissenschaft und Kulturmanagement ist hierbei ebenso wichtig wie eine praxisnahe, innovative Rechtsprechung.

Für die Zukunft zeichnet sich ab, dass Kunstrecht noch stärker auf Fragen der digitalen Distribution und des internationalen Austauschs reagieren muss. Die Rolle von Künstlicher Intelligenz bei der Schöpfung von Kunstwerken etwa sorgt bereits heute für intensive Diskussionen über Urheberschaft und Schutzfähigkeit. Gleichzeitig werden neue Rahmenbedingungen nötig sein, um den Schutz von Kulturgütern auch in einem zunehmend virtuellen und global vernetzten Raum zu garantieren. Auch ethische Fragen im Kunstrecht rücken vermehrt in den Fokus: Der Umgang mit kulturellem Erbe, die Verpflichtungen zum Schutz und zur Wahrung von Kunst aus marginalisierten oder unterdrückten Gruppen sowie das Thema der kulturellen Aneignung fordert eine sensible und verantwortungsvolle rechtliche Betrachtung. Gesetzgeber und Gerichte stehen vor der Aufgabe, einen Rahmen zu schaffen, der sowohl Diversität als auch Gerechtigkeit fördert.

Abschließend lässt sich festhalten, dass Kunstrecht als Bindeglied zwischen Kreativität und Kodifikation eine unverzichtbare Rolle in der modernen Kunstwelt einnimmt. Es schafft notwendige rechtliche Sicherheit ohne die Schöpferkraft einzuschränken. Wer Kunst schaffen, sammeln oder vermitteln möchte, profitiert von einem fundierten Verständnis der rechtlichen Grundlagen. Nur so können Kunst und Kreativität im besten Sinne geschützt, gefördert und nachhaltig erhalten werden.