In einer Zeit geopolitischer Spannungen und zunehmender globaler Unsicherheiten unternimmt Europa bedeutende Anstrengungen, um eine eigene militärisch-industrielle Basis zu schaffen, die der der Vereinigten Staaten ähnelt. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, strategische Autonomie zu fördern und Europa weniger abhängig von externen Mächten für seine Verteidigungsfähigkeiten zu machen. Die Entwicklung einer eigenen militärisch-industriellen Infrastruktur stellt dabei eine komplexe Herausforderung dar, die sowohl politische, wirtschaftliche als auch technologische Aspekte berührt. Historisch betrachtet basierte die militärische Stärke Europas oft auf Kooperationen innerhalb der NATO und auf der industriellen Kapazität einzelner Länder. Die USA haben mit ihrem unternehmerischen Militärapparat und der engen Verzahnung zwischen Regierung, Verteidigungskonzernen und Forschungseinrichtungen eine Vorreiterrolle eingenommen.

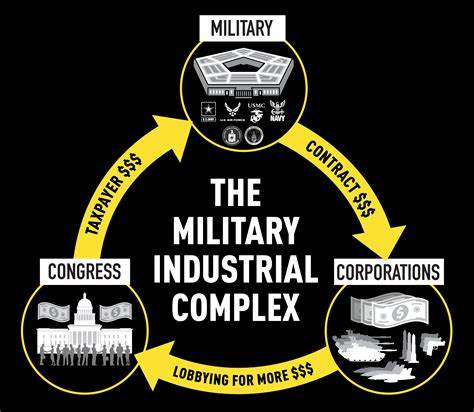

Der sogenannte militärisch-industrielle Komplex in den Vereinigten Staaten sorgt nicht nur für stabile Verteidigungsausgaben, sondern schafft auch Innovationen und Arbeitsplätze. Europa hingegen war bisher eher fragmentiert mit vielen einzelnen Akteuren und unterschiedlichen nationalen Interessen. In den letzten Jahren haben sich jedoch die Rahmenbedingungen verändert. Die geopolitische Landschaft wird durch neue Konflikte, eine erstarkende Volksrepublik China und eine zunehmend unberechenbare Strategie Russlands geprägt. Hinzu kommt der Wunsch der Europäischen Union, innerhalb der internationalen Politik eine größere Rolle zu spielen und strategisch eigenständig agieren zu können.

Vor diesem Hintergrund forcieren EU-Institutionen und Mitgliedstaaten die Zusammenarbeit auf Verteidigungsebene und investieren verstärkt in gemeinsame Projekte. Ein Beispiel hierfür sind Programme wie der Europäische Verteidigungsfonds, der Forschung und Entwicklung in der Verteidigungsindustrie finanziell unterstützt. Ziel ist es, innovative Technologien hervorzubringen und gleichzeitig Doppelstrukturen und Ineffizienzen zu reduzieren, die durch nationale Alleingänge entstanden sind. Dies ist auch erforderlich, um im globalen Wettbewerb, besonders gegenüber den USA und China, langfristig mithalten zu können. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Stärkung der industriellen Basis.

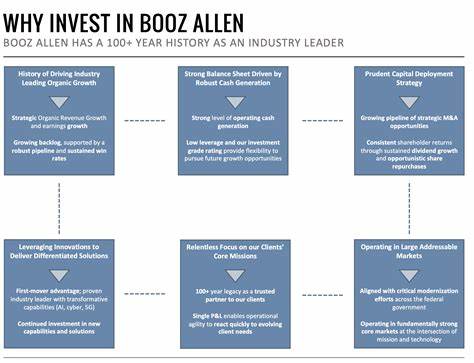

Europäische Unternehmen aus dem Verteidigungssektor werden vermehrt ermutigt, ihre Kräfte zu bündeln, um wettbewerbsfähige Großprojekte zu realisieren. Fusionen, Partnerschaften und grenzüberschreitende Kooperationen sorgen für eine vitalere Industrie mit größerer Innovationskraft. Gleichzeitig wächst die Bedeutung neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz, Cybersecurity oder autonomer Systeme, die künftig eine noch größere Rolle in militärischen Anwendungen spielen werden. Die Herausforderungen, die bei der Errichtung eines solchen komplexen Netzwerks zu bewältigen sind, sind nicht zu unterschätzen. Politische Differenzen innerhalb der EU-Mitgliedstaaten sowie nationale Sicherheitsinteressen erschweren eine einheitliche Strategie.

Zudem müssen rechtliche Rahmenbedingungen auf EU-Ebene angepasst werden, um Investitionen und Zusammenarbeit zu erleichtern. Datenschutz, Exportkontrollen und Schutz sensibler Informationen sind dabei weitere kritische Punkte. Aus wirtschaftlicher Sicht bietet der Aufbau eines europäischen militärisch-industriellen Komplexes auch Chancen. Die Verteidigungsindustrie schafft hochqualifizierte Arbeitsplätze, fördert technologische Innovationen und stärkt das industrielle Rückgrat des Kontinents. Darüber hinaus kann Europa durch eine eigenständige militärische Basis seine Verhandlungsposition in internationalen Beziehungen verbessern und flexibler auf globale Herausforderungen reagieren.

Ein konkretes Beispiel berühmter Projekte ist das Programm für einen europäischen Kampfjet, bei dem mehrere Staaten zusammenarbeiten, um die nächste Generation von Flugzeugen zu entwickeln, die ab den 2040er Jahren im Einsatz sein sollen. Solche Vorhaben zeigen, wie die Vision einer integrierten europäischen Verteidigungsindustrie in die Realität umgesetzt wird. Darüber hinaus erneuern europäische Staaten ihre militärische Modernisierung mit Fokus auf Digitalisierung und Vernetzung. Durch vernetzte Waffensysteme und intelligente Technologien sollen zukünftige Streitkräfte effizienter und reaktionsfähiger werden. Der technologische Fortschritt verändert somit maßgeblich die strategischen Planungen und Anforderungen an die Industrie.

Nicht zuletzt spielen auch externe Partner eine Rolle. Während Europa seine eigene Basis aufbaut, bleibt eine enge Zusammenarbeit mit NATO-Partnern bestehen. Dennoch liegt der Fokus darauf, weniger von den USA abhängig zu sein und eigene Kapazitäten aufzubauen, um im Krisenfall unabhängig agieren zu können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Europa sich auf einem ambitionierten Weg befindet, eine militärisch-industrielle Infrastruktur zu errichten, die nicht nur den Verteidigungsbedürfnissen des Kontinents gerecht wird, sondern auch seine globale Position stärkt. Dieser Prozess ist geprägt von der Suche nach Balance zwischen nationalen Interessen und europäischer Zusammenarbeit, dem Einsatz moderner Technologien und der Anpassung wirtschaftlicher sowie rechtlicher Rahmenbedingungen.

Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, um zu beobachten, wie erfolgreich Europa diesen Weg beschreiten kann und welche Auswirkungen dies auf die globale Sicherheitsarchitektur haben wird.