Jeder, der schon einmal mit Python programmiert hat, kennt das Gefühl: Man stößt auf einen altbekannten Codeabschnitt, dessen Logik so undurchsichtig und chaotisch ist, dass man sich fragt, ob der Autor vielleicht einfach nur einen schlechten Tag hatte – oder einen noch schlechteren Programmerlebnisratgeber gelesen hat. Doch was wäre, wenn es eine Anleitung gäbe, um genau solchen schrecklichen Code absichtlich und mit voller Selbstironie zu schreiben? Eine Anleitung, die zeigt, wie man den schlimmsten Python-Code produziert, der einem das Leben schwer macht und die Kollegen an den Rand der Verzweiflung treibt? Willkommen in der humorvollen Welt der Python-Antipraxen!\n\nEin zentraler Punkt schlechtesten Python-Codes ist definitiv die Wahl kryptischer Variablennamen. Warum klar und verständlich arbeiten, wenn man die Variablen mit Namen wie f, a, b oder noch schlimmer mit generischen Bezeichnungen wie temp, data1 und result benennt? So wird das Nachvollziehen der Funktionsweise zu einem aufregenden Ratespiel, das besonders spät in der Nacht zu großen Kopfzerbrechen führt. Am besten noch dieselben Variablennamen in unterschiedlichen Kontexten wiederverwenden – schließlich ist Verwirrung ein Qualitätsmerkmal.\n\nSchon bei den Importen fängt es an, den Code gegen die Wand zu fahren.

Anstatt selektiv zu importieren, empfiehlt sich das Einladen aller erdenklichen Module gleich zu Beginn – und zusätzlich verstreut über das ganze Skript. Wer braucht schon Ordnung? Namespace-Kollisionen, Schatten von eingebauten Funktionen und Stunden des Debuggens sind nur der wohlverdiente Lohn für freiheitliches Programmieren. Dabei ist es hilfreich, die bekannten Bibliotheken bis zur Unkenntlichkeit mit Sternchen zu importieren, zum Beispiel pandas, numpy oder matplotlib. So kann man sich 100-mal fragen, wo eigentlich welche Funktion herkommt.\n\nDie Heilige Regel der Softwareentwicklung – die Single-Responsibility-Prinzip – darf getrost ignoriert werden.

Stattdessen beginnt man damit, Funktionen zu schreiben, die gleichzeitig Nutzerdaten verarbeiten, E-Mails versenden, Datenbanken updaten und Berichte generieren. Je länger die Funktion, desto besser. Eine Funktion, die sich über Hunderte von Zeilen erstreckt, ist ein Zeugnis größter Programmierkunst – oder großer Verzweiflung. In jedem Fall bietet sie eine hervorragende Plattform, um beinahe jeden Fehler zu zelebrieren: von ungetesteten Seiteneffekten über ineffiziente Datenverarbeitung bis hin zu schwer nachvollziehbaren Abläufen.\n\nFehlerbehandlung wird fast immer unterschätzt, wenn man schlechtesten Python-Code schreibt.

Anstatt Ausnahmen sinnvoll zu behandeln oder zumindest Meldungen auszugeben, darf man am besten alle Exceptions schlucken, ohne eine Reaktion zu zeigen. So bleibt der Programmfluss unangenehm und unvorhersehbar, mit riesigen Chancen auf Produktionsfehler ohne nachvollziehbare Ursache. Noch besser ist es, wenn bei einem Fehler „Erfolg“ zurückgegeben wird. So weiß man nie wirklich, ob die Operation gelungen ist, und der Debugging-Marathon kann beginnen.\n\nKommentare? Die sind überbewertet.

Wer braucht schon Dokumentation, wenn komplexe Einzeiler mit verschachtelten Listenkomprehensionen und Lambda-Ausdrücken verraten können, was die Funktion tut? Nicht kommentierter Code sorgt für dauerhafte Herausforderung und erbringt Beweis dafür, dass wahre Programmierer ihre Algorithmen unter die Leute bringen, ohne ihnen zu verraten, was genau passiert. Der dabei entstehende geistige Schmerz bringt langfristiges Wachstum – zumindest in der Frustrationstoleranz.\n\nGlobale Variablen bieten eine weitere wunderbare Möglichkeit, den Code so unzuverlässig und chaotisch wie möglich zu gestalten. Anstatt Parameter zu übergeben, greift man hemmungslos auf globale Speicherbereiche zu, die von jeder Funktion verändert werden können. Diese geheimnisvollen und allgegenwärtigen Variablen machen das lokale Verständnis von Funktionen überflüssig und schaffen noch mehr Überraschungsmomente zur Laufzeit.

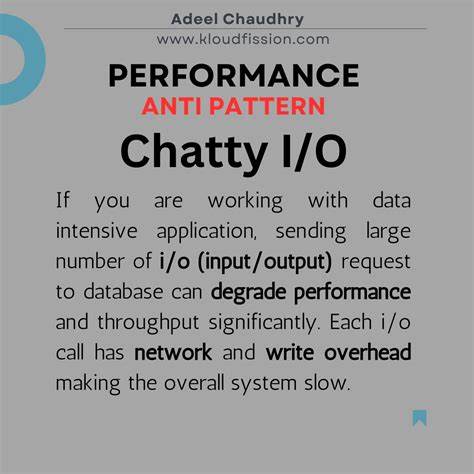

Je unvorhersehbarer die Seiteneffekte, desto besser – für alle anderen zumindest.\n\nAuch beim Formatieren von Strings empfiehlt sich das totale Chaos. Wer benötigt schon übersichtliche f-Strings oder die methodische format()-Methode, wenn man stattdessen wild miteinander verkettete Strings und explizite Typumwandlungen nutzen kann? SQL-Abfragen werden so zur Bombenwette, bei der eine unsachgemäße Verkettung potenziell katastrophale Sicherheitslücken wie SQL-Injections provoziert. Nebenbei sorgt das für jede Menge Spaß beim Debuggen von seltsamen und nicht reproduzierbaren Fehlern.\n\nPerformanz ist sowieso ein überbewerteter Aspekt.

Warum effiziente Algorithmen, Datenbankindizes oder Caching einsetzen, wenn man sorglos ganze Datenbanktabellen mehrfach hintereinander loops durchlaufen und jedes Mal alles bruteforcen kann? So können User den Seitenaufbau mit minutenlangen Wartezeiten genießen, während Server unter Last ächzen. Das Training von Serverressourcen im CrossFit-Stil vermag manch Entwicklerherz höher schlagen zu lassen – wenn man diese Masochistenfreuden teilt.\n\nKonfigurationen werden garantiert nicht an einer einzigen Stelle gepflegt. Stattdessen verteilt man geheime Schlüssel, URLs und sonstige Einstellungen mit Vorliebe an random Orte im Code. Hardcodierte API Keys mitten in Klassen, mehrfach definierte Timeout-Variablen und manchmal widersprüchliche Debug-Flags machen das Auffinden der richtigen Einstellung genau dann zum Höllentrip, wenn der Druck am höchsten ist.

\n\nManche Entwickler lieben es auch, den DRY-Grundsatz (Don’t Repeat Yourself) als Folklore zu betrachten und stattdessen jeden Code mehrfach zu kopieren und leicht zu verändern. Statt eine allgemeine Validierungsfunktion für E-Mails zu haben, existieren dutzende fast identische Varianten, die sich nur in minimalen Details unterscheiden. Wenn man dann eines Tages die Logik ändern muss, gibt es eine Schatzsuche, die feine Korrekturen in allen Kopien erfordert – und garantiert für neue Fehler in unentdeckten Bereichen sorgt.\n\nBibliotheken und Frameworks zu verwenden ist ein Sakrileg in der Welt der schlechtesten Python-Codes. Wozu etablierte, gut getestete, dokumentierte und wartbare Pakete einsetzen, wenn man alles selbst neu erfinden kann? Ein selbstgeschriebener HTTP-Client, ein naiver CSV-Parser oder eigene Hash-Funktionen vermitteln nicht nur ein Gefühl von Meisterschaft, sondern auch eine Garantie für kritische Bugs, Performanceeinbrüche und nicht-handhabbare Edge Cases.

Die spannende Herausforderung bei der Pflege solcher Eigenkreationen steigert zwar die Belastung, doch für den Code-Puristen ist das die wahre Freude.\n\nWer moderne Entwicklungsumgebungen meidet, tut das natürlich mit voller Absicht. Kein Syntax-Highlighting, keine Autovervollständigungen, keine Linting-Tools und auf keinen Fall automatisches Formatieren. Lieber wird mit einem einfachen Texteditor wie Notepad programmiert, um alle Tippfehler erst nach dem Ausführen zu entdecken. Die gewonnene Unsicherheit und Frustration stärkt den Charakter und sorgt für echten, wenn auch unbeabsichtigten Lerneffekt.

\n\nUnd was ist mit KI-gestütztem Programmieren? GitHub Copilot, ChatGPT und Co. gelten als „für Schwächlinge“. Warum sich von künstlicher Intelligenz bei der Codegenerierung unterstützen lassen, wenn man auch stundenlang selbst die einfachsten Funktionen schreiben und feststecken kann? Das händische Tippeln komplexer Algorithmen und das Ignorieren von Vorschlägen sorgen für ein authentisches Gefühl von Schöpferkraft – verbunden mit einem Hauch von selbstgewähltem Leiden.\n\nTests? Die spielt man in der echten Welt mit „Feature-Live-Erlebnissen“. Unit-Tests und Integrationstests sind Zeitverschwendung; die echte Prüfung erfolgt erst, wenn eine unerwartete Eingabe auftritt, der Server unter Last zusammenbricht oder ein Kollege panisch nach einem Fix schreit, weil das System mitten im Produktionsbetrieb versagt.

Lieber in diesem Moment lernen als vorher vorsichtig zu testen.\n\nZusammenfassend lässt sich sagen, dass schlechtester Python-Code eine Form von humorvoller Kunst ist, die niemand wirklich anstreben sollte – außer man möchte seine Karriere sabotieren und Kollegen in den Wahnsinn treiben. Gleichzeitig liefert das bewusste Negativbeispiel wichtige Lektionen darüber, was zu vermeiden ist, um solide, wartbare und sichere Software zu entwickeln. Wer diese Falle entgeht und stattdessen auf saubere Namen, strukturierte Funktionen, sinnvolle Fehlerbehandlung, moderne Tools und bewährte Bibliotheken setzt, gewinnt nicht nur an Effizienz sondern auch an Lebensqualität im Entwickleralltag. Aber mal ehrlich – wo bliebe in diesem Fall der Spaß am Codechaos und die nostalgische Freude am verzweifelten Debuggen mitten in der Nacht?.