Die Bauindustrie steht weltweit vor einer gewaltigen Herausforderung: Die Reduzierung der CO2-Emissionen bei der Herstellung von Baustoffen, insbesondere von Beton und Zement, ist essenziell für die Erreichung globaler Klimaziele. Klassischer Beton basiert überwiegend auf Portlandzement, dessen Produktion signifikante Mengen an Kohlendioxid erzeugt und somit einen wesentlichen Beitrag zu den anthropogenen Treibhausgasemissionen leistet. In diesem Kontext gewinnt der sogenannte Bio-Beton, der auf mikrobiell induzierter Kalziumkarbonat-Ausscheidung beruht, zunehmend Aufmerksamkeit. Hochfester Bio-Beton könnte eine umweltfreundliche Alternative darstellen, um nachhaltige Gebäudekomponenten mit belastbarer Tragfähigkeit zu produzieren. Die technologischen Fortschritte im Bereich der mikrobiellen Biomineralisation bieten neue Möglichkeiten, um Bio-Beton industriell und in der Bautechnik zu etablieren.

Bio-Beton basiert auf dem Prinzip der mikrobiell induzierten Kalziumkarbonat-Abscheidung, kurz MICP (Microbially Induced Calcite Precipitation). Dabei fungieren ureasefähige Mikroorganismen als Katalysatoren, die durch die Zersetzung von Harnstoff Kalziumkarbonat ausfallen lassen. Diese Minerale agieren als Bindemittel, das die Zuschlagstoffe innerhalb des Betons zusammenhält. Im Gegensatz zum konventionellen Zement, bei dessen Herstellung Kalkstein bei hohen Temperaturen gebrannt wird und dadurch CO2 freisetzt, bindet der MICP-Prozess CO2 in Form von stabilem Karbonat und verursacht keine prozessbedingten Emissionen. Somit wird Bio-Beton als ein potenziell CO2-negatives Material angesehen, wenn die Rohstoffe nachhaltig gewonnen und der Prozess stromneutral betrieben wird.

Ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zur breiten Anwendung von Bio-Beton war die Erreichung hoher Druckfestigkeitswerte bei gleichzeitig ausreichender Bauteiltiefe. Konventioneller Beton wird typischerweise mit Druckfestigkeiten von 20 bis 40 Megapascal (MPa) für tragende Elemente eingesetzt. Frühere Versuche, Bio-Beton mit MICP herzustellen, erzielten häufig vergleichsweise geringe Festigkeiten im Bereich von wenigen MPa, was den Einsatz in statisch relevanten Bauteilen stark einschränkte. Aktuelle Forschungsarbeiten haben jedoch große Fortschritte gemacht, indem sie innovative Methoden der Biomineralisation und Materialkomposition entwickelten. Im Zentrum dieser Innovationen steht die Nutzung von ureaseaktiven Kalziumkarbonatpulvern (UACP) anstelle von lebenden Bakterienzellen.

Während bakterielle Zellkulturen oft durch Auswaschung und ungleichmäßige Immobilisierung im Material verloren gehen, sorgt das UACP für eine stabile und gleichmäßige ureaseaktiven Oberfläche, die als Kristallisationskeim für Kalziumkarbonat dient. Dieses Verfahren führt zu einer besseren Gleichmäßigkeit der Mineralisierung und deutlich höheren Festigkeiten. Zudem ist die optimale Verdichtung und Packungsdichte des Sand- oder Zuschlagstoffs im Gemisch essenziell. Durch die effiziente Kombination verschiedener Sandkörnungen und der Optimierung der Kornverteilung wird die Porosität verringert und die Menge an Bindemittel effektiver genutzt. So kann das Verhältnis von Feststoff zu Hohlraum im Bio-Beton maximiert werden, was die Druckfestigkeit maßgeblich erhöht.

Das Ziel ist es, eine dichte Struktur mit ausreichend Hohlräumen zu schaffen, die durch die Kalziumkarbonatbildung gefüllt und stabilisiert werden können. Ein weiterer technischer Fortschritt liegt im Einsatz von automatisierten Druckinjektionssystemen, welche die Zufuhr der Zementationslösung – bestehend aus Harnstoff und Kalziumsalzen – präzise steuern. Das sogenannte Stop-Flow-Verfahren sorgt für wiederholte und kontrollierte Versorgung der Biomasse mit den notwendigen Reaktanten, ohne dass es zu Verstopfungen oder ungleichmäßiger Ausfällung im Bauteil kommt. So lassen sich nicht nur tiefere Schichten des Materials zuverlässig mineralisieren, sondern auch die Homogenität und Reproduzierbarkeit der Bio-Betonqualität sicherstellen. Die erzielten Werte an Druckfestigkeit liegen mit bis zu über 50 MPa mittlerweile in Bereichen, die eine Verwendung in tragenden Elementen erlauben.

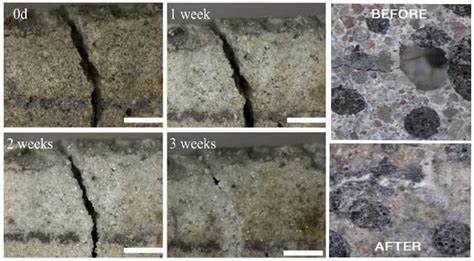

Damit überschreiten sie deutlich die Festigkeiten herkömmlicher MICP-basierter biozementierter Baustoffe. Zugleich werden Bauteile mit Zementierungstiefen von bis zu 140 Millimetern möglich, was für den praktischen Bau ausreichend Dimensionierung bedeutet. Die Ergebnisse eröffnen somit das Potenzial, Bio-Beton als Alternative oder ergänzendes Material in der Fertigung von vorgefertigten Bauteilen, tragenden Wänden oder modularen Bauelementen einzusetzen. Auf mikrostruktureller Ebene zeigt die mineralische, etwa 20 Mikrometer dicke Kalziumkarbonatschicht auf den Sandkörnern eine hohe Gleichmäßigkeit und Haftung. Die Betonmatrix gleicht in vielen Eigenschaften einer natürlich gebildeten Verkittung wie bei Kalksandstein, was der Materialbeständigkeit zugutekommt.

Elektronenmikroskopische Aufnahmen bestätigen eine durchgehende Verschmelzung der Mineralkristalle mit den Zuschlagstoffen, was für eine dauerhafte Festigkeit spricht. Trotz der positiven Entwicklungen gibt es weiterhin Herausforderungen und Optimierungsbedarf. Die Vermeidung von Materialinhomogenitäten, etwa durch anisotrope Verdichtung oder unregelmäßige Verteilung des Bindemittels, erfordert verbesserte Verfahren bei der Misch- und Verdichtungstechnik. Die Kombination von Pressen und Vibrationsverfahren könnte noch dichtere Packungen erzeugen und somit die mechanischen Eigenschaften weiter steigern. Auch Umweltaspekte sind entscheidend.

Obwohl der Mikroorganismus an sich keine CO2-Emissionen verursacht, führt die Herstellung der für den Prozess notwendigen Chemikalien, insbesondere des industriellen Harnstoffs, zu relevantem Energieverbrauch. Als nachhaltige Alternative könnte menschlicher Urin, der natürlich Harnstoff enthält, als Ressource genutzt werden. Zudem stellt die Behandlung und Wiederverwendung der im Prozess entstehenden Abwässer mit Ammonium und Chlorid eine wichtige Aufgabe dar. Eine geschlossene Kreislaufwirtschaft, bei der Nebenprodukte weiterverwertet oder als Düngemittel eingesetzt werden, ist aus ökologischer Sicht wünschenswert. Auch die Frage der Baustoffverstärkung und der Korrosionsbeständigkeit muss geklärt werden.

Da häufig Kalziumchlorid als Bindemittelquelle genutzt wird, sind Stahlbewehrungen in Bio-Beton anfällig für Korrosion. Alternative Verstärkungsmaterialien wie basaltbasierte Fasern bieten hier Potenzial für dauerhafte Bauwerke. Insgesamt zeigt die Forschung, dass hochfester Bio-Beton durch die synergetische Optimierung von Mikroorganismen, Materialcomposition und Prozesssteuerung bald eine relevante Rolle in der nachhaltigen Bauweise spielen kann. Vor allem die Herstellung von standardisierten, vorgefertigten Bauteilen lässt sich gut mit diesem Verfahren kombinieren, da dort die präzise Steuerung der Biomineralisation wirtschaftlich und technisch machbar ist. Die technologische Entwicklung wird durch interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Biotechnologen, Bauingenieuren und Materialwissenschaftlern vorangetrieben, um sowohl Umweltvorteile als auch die technischen Anforderungen an Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit bestmöglich zu vereinen.

Die zunehmende industrielle Nachfrage nach klimafreundlichen Baustoffen und die regulatorische Förderung grüner Technologien geben diesem Forschungsfeld zusätzlichen Schwung. Es ist zu erwarten, dass Bio-Beton in den kommenden Jahren nicht nur in Spezialanwendungen, sondern auch in der breiten Baubranche Fuß fasst und etabliert wird. Die Kombination aus Umweltschutz, Ressourceneffizienz und hoher Leistungsfähigkeit macht ihn zu einer vielversprechenden Innovation in Zeiten des Klimawandels und der urbanen Verdichtung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Produktion von hochfestem Bio-Beton für Bauelemente eine vielversprechende nachhaltige Alternative zu herkömmlichem Beton darstellt. Durch die mikrobiell induzierte Kalziumkarbonatmineralisierung, optimierte Materialmischungen und präzise Prozesssteuerung können Bauteile mit konkurrenzfähigen mechanischen Eigenschaften hergestellt werden.

Dies erleichtert die Integration von Bio-Beton in die moderne Bautechnik und leistet einen wichtigen Beitrag zu energie- und emissionsarmer Baustoffproduktion in der Zukunft.