Ende April 2025 ereignete sich in Spanien und Portugal, sowie angrenzenden Regionen Südfrankreichs, einer der gravierendsten und folgenreichsten Stromausfälle der jüngeren europäischen Geschichte. In einem Zeitraum von etwa zwölf Stunden kam es in weiten Teilen beider Länder zu einem kompletten Versagen der Stromversorgung, das praktisch sämtliche Bereiche des täglichen Lebens beeinträchtigte. Obwohl der genaue Ursprung des Ereignisses noch Gegenstand verschiedener Untersuchungen ist, zeichnet sich bereits jetzt ein komplexes Bild aus technischen Schwächen, infrastrukturellen Versäumnissen und unbeabsichtigten systemischen Risiken ab. Der Vorfall hat nicht nur die Verwundbarkeit der hochvernetzten Stromnetze in Westeuropa demonstriert, sondern auch die Abhängigkeit der Gesellschaft von einer stabilen und flexiblen Energieversorgung klargemacht. Darüber hinaus offenbart die Krise, wie sehr die Integration großer Anteile erneuerbarer Energien in das Stromnetz ohne angemessene Stabilisierungstechnologien noch Herausforderungen bereithält, die es zukünftig zu meistern gilt.

Zahlreiche Zeitzeugen berichteten von plötzlichem Ausfall sämtlicher elektrischer Geräte, darunter Straßenbeleuchtung, Verkehrssignale, Zugverbindungen und mobile Netzwerke. Menschen fanden sich teils hilflos in dunklen Wohnungen und Büros wieder, öffentliche Verkehrsmittel kamen zum Erliegen und Notdienste mussten notdürftig ihre Arbeit mit Notstromaggregaten fortsetzen. Selbst Bankautomaten und elektronische Zahlungssysteme versagten, was den Handel und die Versorgung mit alltäglichen Gütern erheblich erschwerte. Besonders hervorgehoben wurde die Tatsache, dass Bargeld in der Krise eine entscheidende Rolle spielte, da viele digitale Zahlungsformen nicht verfügbar waren. Die Ursachen des Blackouts sind vielschichtig und bislang nicht abschließend geklärt.

Laut Red Eléctrica, dem staatlichen Betreiber des spanischen Stromnetzes, kam es zu einem abrupten Wegfall von etwa 15 Gigawatt an Energie, was etwa 60 Prozent des zur gleichen Zeit verbrauchten Stroms entspricht. Ein solch plötzlicher Leistungseinbruch überforderte die Schutzmechanismen des Netzes und führte zu einer Kettenreaktion, bei der verschiedene Teilnetze nacheinander ausfielen. Meteorologische Phänomene wurden zu Beginn der Ereignisse von portugiesischen Netzbetreibern als mögliche Ursache ins Spiel gebracht. Man nannte dabei ungewöhnliche Temperaturdifferenzen, die angeblich zu sogenannten „induced atmospheric vibrations“ an Hochspannungsleitungen führten, welche für Synchronisationsprobleme zwischen unterschiedlichen Stromnetzen verantwortlich sein sollten. Diese Erklärungen stießen jedoch auf Skepsis bei Fachexperten mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Energieerzeugung und -übertragung, die betonten, dass mechanische Vibrationen zwar auftreten könnten, aber kaum Ursache für das elektrotechnische Geschehen auf Netzebene seien.

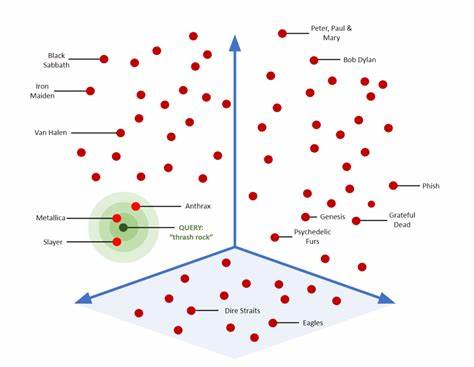

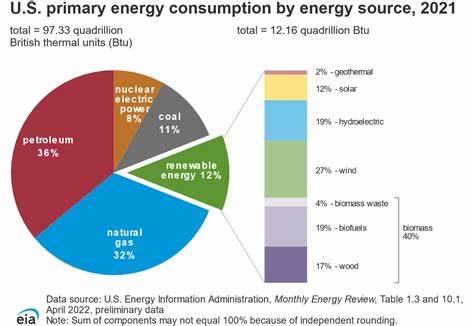

Viel realistischer erscheint die Analyse, dass die verstärkte Nutzung sogenannter inverter-basierter erneuerbarer Energien wie Photovoltaik und Windkraft, die keine rotierenden Maschinenteile mit physikalischer Trägheit besitzen, zu Instabilitäten im Netz geführt hat. Im Gegensatz zu konventionellen Kraftwerken erzeugen diese Anlagen keinen inhärenten Schwung, der in Kurzschluss- oder Frequenzabweichungssituationen für Stabilität sorgt. Ohne ausreichende Kompensationsmechanismen, wie den Einbau von synchronen Kondensatoren oder Hochlaufaggregate mit mechanischer Trägheit, kann das Netz bei plötzlichen Lastwechseln unter Druck geraten. Fachleute wie der erfahrene Ingenieur und der Physiker Antonio Turiel führen den Ausfall auch auf chronische Unterinvestitionen in die Netzinfrastruktur zurück. Zwischen 2015 und 2020 wurden laut Berichten knapp ein Drittel der geplanten Investitionen nicht umgesetzt.

Die beteiligten Energieunternehmen hätten offenbar Kosteneinsparungen über die notwendige Robustheit gestellt, was sich letztlich als fatale Fehleinschätzung erwiesen habe. Die zunehmende Ausrichtung auf kurzfristige Profitsteigerung und der neoliberale Einfluss auf Versorgungsnetze hätte die Verwundbarkeit des Systems verstärkt. Politisch wurde das Ereignis vor allem von der spanischen Regierung bestätigt, zugleich aber die genaue Ursache noch nicht offengelegt. Premierminister Pedro Sánchez forderte die Bevölkerung zur Geduld und Verantwortungsbewusstsein auf, während technische Untersuchungen noch liefen. In den sozialen Medien kursierten gleichzeitig zahlreiche Spekulationen, darunter auch unbegründete Theorien über Cyberangriffe, die von EU-Behörden sowie nationalen Stellen jedoch schnell dementiert wurden.

Die unmittelbaren Auswirkungen des Blackouts reichten weit über den Stromausfall hinaus. Mobile Netzwerke waren großflächig nicht mehr nutzbar, was die Kommunikation einschränkte. Menschen mussten auf altbewährte Technologien wie batteriebetriebene Radios zurückgreifen, um sich über die Lage zu informieren. Einkaufszentren und Supermärkte schlossen ihre Türen oder arbeiteten nur eingeschränkt, wodurch die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser in einigen Gegenden problematisch wurde. Gasversorgungen blieben in der Regel intakt, Heizung und Kochen funktionierten in Häusern mit entsprechenden Gasinstallationen weiter, was vielen Bewohnern half.

Die Begebenheiten zeigten aber auch eine erhebliche soziale Dimension: Ältere Menschen, die noch Bargeld bei sich führten, konnten relativ problemlos Einkäufe tätigen, während viele junge Menschen und Touristen ohne lokalen Geldvorrat in Bedrängnis gerieten. Der Vorfall rückte somit die nach wie vor wichtige Rolle von Bargeld in der Gesellschaft ins Licht, auch wenn eine zunehmende Digitalisierung des Zahlungsverkehrs dies langsam zu verdrängen droht. Historische Parallelen und vergangene Großausfälle, etwa der Stromausfall im Nordosten der USA von 2003, zeigten ähnliche Muster: Vernachlässigung der Infrastruktur, technische Fehler kombiniert mit einer Überforderung der Reaktionsmechanismen führten zu weitreichenden Konsequenzen. Die aktuelle Situation in Spanien und Portugal unterstreicht, wie leicht moderne, hochvernetzte Systeme durch Kettenreaktionen in den Kollaps geraten können, wenn präventive Maßnahmen versagen oder übersehen werden. Neben den technischen Lehren wurden auch gesellschaftliche und politische Aspekte thematisiert.

Viele Kommentatoren äußerten Besorgnis über eine zunehmende Verwundbarkeit komplexer Gesellschaften angesichts von Klimawandel, geopolitischen Spannungen und wachsender Digitalisierung. Die Ereignisse belegen, dass die Integration von erneuerbaren Energien in die Netze zwar dringend ist, aber sorgfältig mit einer Anpassung der Infrastruktur und einem Ausbau der Stabilisierungssysteme einhergehen muss. Kosteneinsparungen auf Kosten der Netzsicherheit sind langfristig kontraproduktiv. Darüber hinaus wurde die multidimensionale Bedeutung von Versorgungssicherheit und Resilienz der Gesellschaft wieder in Erinnerung gerufen. Dazu gehört die Sicherstellung alternativer Kommunikationswege, ausreichender Bargeldreserven, Notfallpläne für kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Wasserwerke und die Fähigkeit, auch unter Starkbelastungen den Grundbetrieb aufrechtzuerhalten.

Die Debatte um die Balance zwischen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit wird infolgedessen verstärkt geführt werden müssen. Im Rückblick auf das Ereignis zeigte sich auch die bemerkenswerte Gelassenheit und Hilfsbereitschaft der betroffenen Bevölkerung. Soziale Medien und Augenzeugenberichte schilderten Szenen, in denen Nachbarn sich gegenseitig unterstützten, Menschen sich zum gemeinsamen Verweilen im Freien trafen und erste improvisierte Notfallmaßnahmen griffen. Trotz der Einschränkungen bewies die Gesellschaft eine beachtliche Anpassungsfähigkeit, die in zukünftigen Krisen weiter gefördert werden sollte. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die großflächigen Stromausfälle in Spanien und Portugal nicht nur ein einmaliges Ereignis waren, sondern ein deutliches Warnsignal.

Sie verdeutlichen die dringende Notwendigkeit, die Energieinfrastruktur Europas resilienter, flexibler und widerstandsfähiger zu gestalten. Eine nachhaltige Energiewende erfordert nicht allein den Umstieg auf erneuerbare Quellen, sondern auch tiefgreifende Investitionen in Netzstabilisierung, technische Innovationen und eine integrative Energiepolitik. Nur so kann die Gesellschaft künftige Krisen besser abfedern und ihre Funktionsfähigkeit auch in Extremsituationen garantieren.