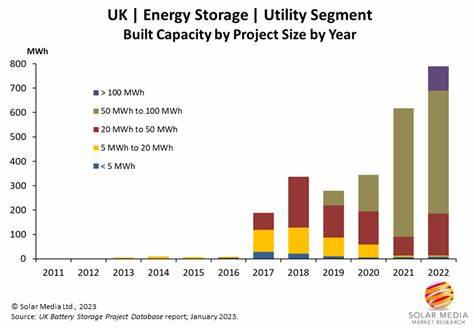

Die Energiewende ist in Großbritannien in vollem Gang. Mit dem Ausbau von Wind- und Solarenergie gelingt es dem Land zunehmend, fossile Brennstoffe durch erneuerbare Quellen zu ersetzen. Doch trotz des beeindruckenden Wachstums grüner Energiequellen zeigen sich fundamentale Schwierigkeiten bei deren Integration in das Stromnetz. Eine der größten Herausforderungen besteht im Bereich der Energiespeicherung – eine Schlüsselkomponente, die den Transport und die Verteilung von erneuerbarer Energie überhaupt erst effizient und zuverlässig ermöglicht. Auch wenn die Errichtung von Energiespeichersystemen wie Batteriespeichern und Pumpspeicherkraftwerken voranschreitet, stellt sich die Frage, ob das Wachstum der Speicherinfrastruktur mit dem Tempo der Energiewende mithalten kann.

Großbritanniens grüne Energie boomt, insbesondere durch die zunehmende Nutzung von Windkraftanlagen, die häufig in abgelegenen Gegenden wie den schottischen Highlands installiert sind. Die Erzeugung von Strom in diesen Regionen übersteigt nicht selten den lokalen Bedarf, wodurch das Stromnetz vor die Herausforderung gestellt wird, Energie über große Entfernungen, meist in den Süden Englands, zu transportieren. Doch die vorhandenen Stromleitungen stoßen bei dieser Übertragung schnell an Kapazitätsgrenzen. Dies führt dazu, dass Windkraftanlagen gezwungen sind, ihre Produktion temporär zu drosseln oder ganz abzuschalten, was nicht nur teuer für die Betreiber ist, sondern auch wertvolle erneuerbare Energie ungenutzt lässt. Diese sogenannte „Netzengpass-Entschädigung“ („constraint payments“) hat Anfang 2025 Rekordhöhen erreicht und belief sich in nur zwei Monaten auf über 250 Millionen Pfund.

Eine erhebliche Belastung für die Energiewirtschaft und Verbraucher, wobei gleichzeitig fossile Kraftwerke bezahlt werden müssen, um kurzfristig die Stromversorgung sicherzustellen, insbesondere in dicht besiedelten südlichen Regionen. Diese Abhängigkeit von Gas ist kontraproduktiv für die angestrebte Dekarbonisierung und macht das System anfällig für Preisschwankungen bei fossilen Brennstoffen. Energetische Spitzen und Täler erfordern zunehmend flexible Speicherlösungen, um den Überschuss an erneuerbarer Energie zwischenspeichern und bei Bedarf wieder einspeisen zu können. Nur so lässt sich gewährleisten, dass die grüne Stromversorgung zuverlässig, stabil und gleichzeitig wirtschaftlich betrieben werden kann. Dabei kommen unterschiedliche Speichertechnologien zum Einsatz, die sich in ihrer Funktion, Größe und Einsatzdauer unterscheiden.

Lithium-Ionen-Batterien erfreuen sich wachsenden Interesses für sogenannte Kurzzeitspeicher, die Energie für Zeiträume von Sekunden bis wenigen Stunden bereitstellen können. Diese Speicher sind häufig in modularen Einheiten verbaut, die äußerlich an überdimensionale Versandcontainer erinnern. Großbritannien hat sich ambitionierte Ziele gesetzt und plant bis 2030 eine Batteriekapazität von bis zu 27 Gigawatt auszubauen, während der momentane Stand bei etwa 5 Gigawatt liegt. Allerdings sind viele der seitens der Unternehmer beantragten Anschlüsse technischer Art theoretische Kapazitäten, die noch lange nicht alle realisiert werden, sondern häufig nur dazu dienen, sich Vorrang bei Genehmigungsverfahren zu sichern. Die damit verbundenen Verzögerungen bei der Netzanschlussvergabe behindern den notwendigen Ausbau.

Die britische Regulierungsbehörde Ofgem arbeitet daher eng mit den Netzbetreibern zusammen, um die Abläufe in der Anschlussvergabe zu reformieren. Es sollen Anreize geschaffen werden, damit Batterieentwickler ihre Anlagen so gestalten, dass sie flexibel auf Netzbeschränkungen reagieren können. Das Ziel ist eine höhere Integration von Speichern in das Gesamtsystem und eine Vermeidung von unnötigen Investitionsstau. Neben Batteriespeichern spielt die Pumpspeichertechnologie eine zentrale Rolle im britischen Energiespeichermix. Pumpspeicherkraftwerke sind eine der ältesten und ausgereiftesten Formen von Langzeitspeicherung.

Sie dienen dazu, große Mengen Energie in Form von potenzieller Energie von Wasser, das in höhere Reservoirs gepumpt wird, zu speichern. Bei erhöhtem Energiebedarf wird dieses Wasser wieder durch Turbinen abgelassen, um Strom zu erzeugen. Die großen Anlagen in Dinorwig (Nordwales) und Cruachan (Westschottland) verfügen zusammen über eine Kapazität von mehreren Gigawattstunden und sind damit das Rückgrat der Energiespeichertechnologie im Land. Zukunftsweisend ist das geplante Pumpspeicherprojekt Coire Glas in Schottland, das zwischen 2030 und 2031 fertiggestellt werden soll. Mit einer Speicherkapazität von rund 30 Gigawattstunden wird es die britischen Stromspeicher stark erweitern und die Versorgungsstabilität signifikant verbessern.

Während Großbritannien damit bei der Energiespeicherung Fortschritte macht, müssen Vergleiche mit anderen großen Industrieländern gezogen werden. China baut beispielsweise riesige Pumpspeicherkraftwerke und investiert massiv in neue Batteriesysteme, um sein stark wachsenden Netz erneuerbarer Energien zu stützen. Die USA setzen ebenfalls verstärkt auf großflächige Batteriespeicher, wobei Deutschland auf die Wasserstofftechnologie als Ergänzung zu konventionellen Speicherformen setzt. Wasserstoff eignet sich als Langzeitspeicher besonders gut, um saisonale Energieschwankungen auszugleichen und überschüssige grüne Energie über längere Zeiträume zu sichern. Auf dem Gebiet der neuen Speichertechnologien tut sich viel.

Neben Wasserstoff gehört die flüssige Luftspeicherung zu den vielversprechenden Entwicklungen. Dabei wird überschüssige Energie verwendet, um Luft auf sehr niedrige Temperaturen herunterzukühlen und in flüssiger Form in gut isolierten Tanks zu lagern. Wird Strom benötigt, wird die Flüssigluft wieder erwärmt, dehnt sich aus und treibt Turbinen zur Stromerzeugung an. Eine 50-Megawatt-Anlage bei Manchester soll 2026 in Betrieb gehen und könnte für bedeutende Innovationen im britischen Stromnetz sorgen. Die Wasserstoffspeicherung selbst beruht auf der Elektrolyse von Wasser, bei der mit überschüssigem Strom Wasserstoff erzeugt wird, der dann gespeichert und später über Brennstoffzellen oder Turbinen in Strom zurückverwandelt wird.

Ein großes Projekt in Aldbrough, Ost-Yorkshire, ist mit einer Kapazität von 320 Gigawattstunden geplant und soll bis 2030 Strom speichern können. Die Lagerung erfolgt in alten Salzstöcken, ursprünglich für Erdgas vorgesehen, wodurch bereits vorhandene Infrastruktur genutzt wird. Der Energiespeichersektor ist längst keine Nische mehr, sondern hat sich zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Milliarden von Pfund werden in verschiedenste Projekte investiert, die sowohl technologische als auch kommerzielle Chancen bieten. Trotz bestehender Hürden und Verzögerungen lassen die Vielzahl an geplanten und im Bau befindlichen Anlagen darauf schließen, dass Großbritannien zu einer effizienteren Nutzung seiner Wind- und Sonnenenergie gelangen wird.

Sollte der Ausbau der Energiespeicher den Fortschritt bei der Errichtung neuer Windkraftanlagen und Solarfarmen nicht bald signifikant beschleunigen, drohen weiterhin hohe Kosten durch Stromausfälle oder die Notwendigkeit, fossile Kraftwerke als Reserve bereitzuhalten. Das Salmon ein und Ausschalten von Gaskraftwerken verteuert die Energieversorgung unnötig und verhindert eine nachhaltige Energiepolitik. Die Zukunft Großbritanniens in Sachen energetische Nachhaltigkeit hängt maßgeblich von der Balance zwischen Produktionskapazität erneuerbarer Energien und der Fähigkeit ab, diese Energie auch dann zu nutzen, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint. Große Batterien, Pumpspeicherkraftwerke und innovative Technologien wie flüssige Luft- und Wasserstoffspeicher werden zentrale Bausteine sein. Zudem sind Investitionen in eine bessere Netzinfrastruktur und weniger restriktive Genehmigungsverfahren notwendig, um den Ausbau der Energiespeicher zu erleichtern.

![Games on ARM64: Introduction to FEX EMU, a fast usermode x86-64 emulator [video]](/images/104E7ED2-FC09-43CD-8474-53A12AD69C82)

![FLUX.1 Kontext:In-Context Image Generation and Editing in Latent Space [pdf]](/images/59737A77-C9D8-43F5-87F0-357556C8B890)