Rosen gehören zu den schönsten und symbolträchtigsten Blumen der Welt. Ihre Blütenblätter ziehen nicht nur wegen ihrer intensiven Farben und des betörenden Duftes alle Blicke auf sich, sondern auch durch ihre unverwechselbare Form mit sanften Rollen an den Rändern und zugespitzten Spitzen. Lange Zeit war die Entstehung dieser einzigartigen Morphologie hauptsächlich botanischen und biologischen Erklärungen überlassen. Doch neueste Forschungsergebnisse beleuchten die Rolle ungewöhnlicher mathematischer Prinzipien, die hinter dem Wachstum und der Formgebung dieser Blätter stehen. Wissenschaftler aus der Physik und Biologie haben mithilfe theoretischer Analysen, Computermodellen und experimentellen Studien neue Einblicke darüber gewonnen, wie Rosenblätter ihre Form annehmen.

Dabei entdeckten sie einen bisher in der Natur unerforschten Mechanismus, bei dem geometrisches Feedback eine entscheidende Rolle spielt. Der Schlüssel zum Verständnis der Formgebung liegt in der Wechselwirkung zwischen Wachstum und mechanischer Spannung. Während sich das Rosenblatt entwickelt, dehnen sich Zellen aus, doch nicht alle Bereiche wachsen gleichmäßig. Diese ungleichmäßige Wachstumsverteilung erzeugt Spannungen im Gewebe, die wiederum das Wachstum selbst beeinflussen. Diesen Prozess bezeichnet man als mechanisches Feedback.

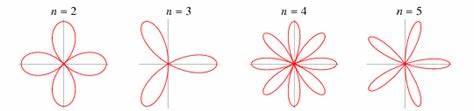

Im Falle der Rose führt dieses Feedback dazu, dass die Ränder der Blätter sich nach außen rollen und an den Spitzen zugespitzt werden. Der Effekt ähnelt dem einer elastischen Folie, die sich wölbt, sobald sie unterschiedlich gedehnt wird. Um die dahinterliegenden Mechanismen zu erforschen, setzten die Forscher auf ein interdisziplinäres Vorgehen. Sie entwickelten mathematische Modelle, die beschreiben, wie Wachstumsraten in Abhängigkeit von mechanischen Spannungen angepasst werden. Die Komplexität dabei liegt im Umgang mit gekrümmten Flächen und unregelmäßigen Formen, die schwer mit herkömmlichen geometrischen Methoden zu beschreiben sind.

Die mathematischen Gleichungen erlauben die Simulation der Entwicklung von Blattformen aus einfachen zweidimensionalen Flächen hin zu den dreidimensionalen, gerollten Strukturen. Ergänzt wurden die theoretischen Arbeiten durch Experimente mit dünnen, elastischen Kunststofffolien. Diese wurden so präpariert, dass sie Wachstum simulieren konnten – durch kontrolliertes Ausdehnen bestimmter Bereiche und Einschränken anderer. Die Beobachtung des Verhaltens dieser Modelle zeigte verblüffende Parallelen zu den echten Rosenblättern. Die Folien rollten sich an den Rändern ein und bildeten Spitzen, ganz entsprechend den modellbasierten Vorhersagen.

Diese Nachahmung lieferte praktische Beweise dafür, dass das mechanische Feedback und geometrische Effekte für die natürliche Formgebung von Rosen entscheidend sind. Die Erkenntnisse sind nicht nur für die Botanik und Blumenphysiologie relevant, sondern haben auch weitreichende Implikationen für andere Bereiche. In der Entwicklung von weichen Robotern, flexiblen Materialien und der Biotechnologie kann das Verständnis solcher Wachstums- und Formmechanismen helfen, neue, innovative Designs zu schaffen. Ebenso tragen die Forschungen dazu bei, die generellen Prinzipien der morphologischen Entwicklung bei Pflanzen besser zu verstehen, was langfristig auch für die Landwirtschaft und Pflanzenzüchtung von Bedeutung sein kann. Aus mathematischer Sicht stellt die Arbeit einen spannenden Meilenstein dar.

Der entdeckte Mechanismus integriert Prozesse auf mehreren Ebenen: Zellskalierung, mechanische Kräfte und geometrische Rückkopplungen. Die Modellierungsansätze basieren auf Differentialgeometrie, einer mathematischen Disziplin, die sich mit gekrümmten Flächen beschäftigt. Die Anwendung dieser abstrakten Konzepte auf biologische Formen zeigt, wie eng verwoben Mathematik und Naturwissenschaften sind. Diese Verbindung ermöglicht es nicht nur, Phänomene in der Natur nachzuvollziehen, sondern auch Vorhersagen über das Verhalten komplexer Systeme zu treffen. Darüber hinaus wirft die Entdeckung auch neue Fragen auf.

So sind die molekularen Grundlagen, die das mechanische Feedback in den Pflanzenzellen auslösen, noch nicht vollständig geklärt. Welche biochemischen Signale sorgen dafür, dass Zellen auf Spannungen mit veränderten Wachstumsraten reagieren? Wie wirken sich Umweltfaktoren wie Licht, Feuchtigkeit oder Temperatur auf diesen Prozess aus? Diese Herausforderungen bieten spannende Forschungsfelder für die Zukunft. Die erfolgreiche Kombination aus Theorie, Simulation und experimentellen Nachahmungen zeigt einen modernen Forschungsansatz, der interdisziplinäres Denken und Zusammenarbeit erfordert. Die Physiker, Mathematiker und Biologen, die an der Studie beteiligt waren, konnten nur durch das Zusammenführen ihrer Fachgebiete tiefere Einsichten gewinnen. Solche Synergien sind essenziell, wenn es darum geht, natürliche Formen und Prozesse detailliert zu entschlüsseln.

Insgesamt unterstreicht die Entdeckung der ungewöhnlichen Mathematik hinter der Form von Rosenblättern, wie unterschiedlichste Wissenschaften Hand in Hand die komplexe Schönheit der Natur erklären können. Die scheinbar einfachen, ästhetisch perfekten Blütenblätter sind das Ergebnis eines ausgeklügelten Zusammenspiels zwischen Wachstum, mechanischem Feedback und geometrischer Dynamik. Diese Erkenntnisse erweitern nicht nur unser Wissen über Pflanzen, sondern inspirieren auch technische Innovationen und das Verständnis lebender Systeme im Allgemeinen. Jede Rose birgt so ein Stück faszinierender Mathematik und Physik – ein schönes Beispiel dafür, wie Kunst und Wissenschaft miteinander verschmelzen.