Im Bundesstaat Florida ist ein neues Kapitel im Spannungsfeld zwischen Minderjährigenschutz und Meinungsfreiheit aufgeschlagen worden. Ein Gericht hat das sogenannte Senate Bill 1438, das den Zutritt von Kindern zu Live-Auftritten mit „unanständigen Handlungen“ verbietet, für verfassungswidrig erklärt. Dieses umfangreich diskutierte Rechtsgutachten basiert auf einer Entscheidung von Richterin Robin Rosenbaum, unterstützt von Richterin Nancy Abudu. Im Zentrum der juristischen Auseinandersetzung stand der Begriff „unanständige Handlungen“, der von Florida als Grundlage zur Einschränkung bestimmter künstlerischer und performativer Inhalte genutzt worden war. Die Folge: Die Sperre für Minderjährige beim Besuch solcher Veranstaltungen sollte den Schutz vor schädlichen und angeblich obszönen Eindrücken gewährleisten.

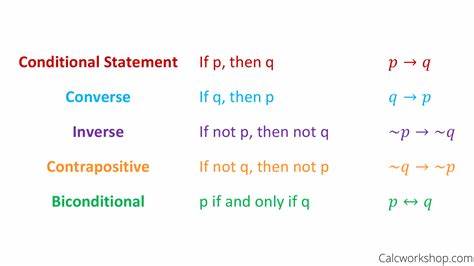

Doch die gerichtliche Entscheidung zeigt ernste Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit und der rechtlichen Präzision des Gesetzes auf. Das Gericht kritisierte insbesondere die mangelnde Klarheit des Gesetzestextes und die daraus resultierende Gefahr der willkürlichen Auslegung und Anwendung. Diese Vage Definition widerspricht grundlegenden Anforderungen der Ersten Änderung der US-Verfassung, die spezifische und eindeutige Vorgaben verlangt, wenn es um die Regulierung von Meinungsäußerungen geht. In Bezug auf das weitere Vorgehen weist das Urteil auf die Notwendigkeit klarer und eindeutiger Begriffsbestimmungen hin, um den Schutz der Grundrechte zu gewährleisten und gleichzeitig Minderjährige wirksam vor schädlichen Inhalten zu bewahren. Richterin Rosenbaum zitiert in ihrem Urteil mit Nachdruck eine berühmte Aussage von Justice Potter Stewart aus dem Jahr 1964: "Ich weiß es, wenn ich es sehe.

" Damit bezog sich Stewart auf das schwierige Thema der Bestimmung von Obszönität. Die Justiz jedoch fordert weit mehr als ein subjektives Empfinden – es braucht klare Kriterien, um Rechtssicherheit zu schaffen und Zensurwillkür zu verhindern. Die unscharfe Verwendung von Begriffen wie „unanständig“ oder „lewd conduct“ öffnet Raum für unterschiedliche Interpretationen und damit für eine „Ich sehe es, wenn ich es sehe“-Mentalität, die im Rechtssystem nicht akzeptabel ist. Das Gericht verweist auf den Meilensteinfall Miller v. California (1973), in dem vom Obersten Gerichtshof der USA konkrete Anforderungen an die Definition von Obszönität formuliert wurden.

Es stellte sich heraus, dass Florida mit ihrem Gesetz zwar versucht hat, Obszönität anhand spezifischer Merkmale wie Nacktheit, sexueller Erregung und spezifischer sexueller Handlungen zu definieren, der Begriff „unanständig“ allerdings darüber hinausgeht und unklar bleibt. Dies führt dazu, dass sich der Gesetzestext zu einem „Überbegriff“ entwickelt, der nicht genau bestimmt, welche Darstellungen tatsächlich verboten sein sollen. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Anwendung unterschiedlicher Maßstäbe zur Bewertung von Darstellungen je nach Alter des anwesenden Kindes. Die Florida-Regelung sah vor, dass die Kriterien der Obszönität für jedes einzelne Kindesalter individuell angepasst werden sollten. Das klingt im ersten Moment sinnvoll, da Kinder verschiedenen Alters unterschiedlich empfindlich sind.

Doch hinter dieser Idee verbirgt sich laut dem Gericht eine kaum lösbare Herausforderung: Wie soll ein Veranstalter oder Künstler etwa wissen, was absolut akzeptabel für einen Zwölfjährigen, aber nicht mehr für einen Achtjährigen ist? Diese unklare Vorgabe schafft eine unüberschaubare Anzahl von Altersstufen und Bewertungskriterien, welche eine verlässliche Einordnung unmöglich machen. Ein so nebuloses System, das eine Mehrfachabstufung vorschreibt, führt letztlich zu einem übermäßigen Einschüchterungseffekt und damit zu einer weitreichenden Einschränkung der Meinungsfreiheit. Die Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen und Geldbußen veranlasst Künstler und Veranstalter dazu, auffällig sichere, aber womöglich unnötig eingeschränkte Inhalte zu präsentieren, um Konflikte mit der Rechtsprechung zu vermeiden. Zudem eröffnet die Gesetzesvageheit die Tür für diskriminierende und willkürliche Vollzugsmaßnahmen durch Behörden. Die fehlende Transparenz und Eindeutigkeit der Regulierung birgt eine latente Gefahr der rechtswidrigen Zensur, wie das Gericht in seinem Urteil ausführlich darlegt.

Ein besonders einprägsames Beispiel, das von den Richtern angeführt wurde, ist das ikonische Bild des „Coppertone-Mädchens“, das als Werbesymbol einen jungen, in Badebekleidung gekleideten Wirbelwind zeigt. In früheren Jahren hatte das Bild wiederholt zu Kontroversen geführt, beispielsweise durch die teils partielle Verhüllung des Rückens des Kindes. Dabei handelt es sich jedoch um eine künstlerische Darstellung ohne sexuelle Absicht, die dem Gesetz nach nicht als obszön gelten sollte. Die Bewertung, ob ein derartiges Bild einem Fünfjährigen oder einem Achtjährigen als „patent anstößig“ erscheint, ist jedoch nicht klar geregelt. Solche Illustrationen machen die Problematik des Gesetzes deutlich: In welchem Rahmen ist kulturelles oder künstlerisches Ausdrucksrecht eingeschränkt, um Minderjährige zu schützen? Und wie finden sich dabei klare rechtliche Grenzen? Gerade im Kontext von Live-Auftritten, die oft künstlerisch provozieren oder gesellschaftliche Tabus thematisieren, ist diese Abwägung besonders heikel.

Wer bestimmt, was angemessen und was unanständig ist? Die vorgesehene pauschale Kategorie von „unanständigen Handlungen“ birgt laut Urteil die Gefahr, weit über das Ziel hinauszuschießen und die freie Meinungsbildung zu behindern. Das Gericht betont auch, dass der Schutz von Kindern vor ungeeigneten Inhalten durchaus ein legitimes Ziel ist, welches es sorgfältig zu verfolgen gilt. Gleichzeitig weist es darauf hin, dass es im US-Recht eine lange Tradition gibt, unterschiedliche Regelungen für Minderjährige und Erwachsene zu treffen, die sich an klaren Altersgrenzen orientieren, etwa beim Autofahren oder Alkoholkonsum. Diese Beispiele liefern rechtlich überprüfbare und gesellschaftlich akzeptierte Kriterien zur Differenzierung. Ein wildes Hin- und Herspringen zwischen Altersklassen ohne eindeutige Kriterien, wie es das Florida-Gesetz vorsieht, ist hingegen rechtlich problematisch.

Die richterliche Entscheidung zur Aufhebung des Gesetzes könnte weitreichende Bedeutung für ähnliche Regularien in anderen Bundesstaaten haben. Immer wieder kommen Gesetze und Verordnungen auf den Prüfstand, die versuchen, die Jugend vor bestimmten Inhalten zu schützen, dabei aber die Grenzen des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung nicht beachten. In der gesellschaftlichen Debatte um die richtige Balance zwischen Jugendschutz und künstlerischer Freiheit dürfte das Urteil deshalb einen wichtigen Impuls setzen. Florida steht damit exemplarisch für die Herausforderungen, die jeder Gesetzgeber bei der Reglementierung von Obszönität und kinderschutzrelevanten Darstellungen bewältigen muss. Die klare Forderung der Gerichte ist dabei eine präzise Gesetzessprache, die eindeutige und objektive Kriterien enthält.

Nur so kann der Schutz vor willkürlichem Zugriff auf freie Kunst und freie Meinungsäußerung gewährleistet werden. Die Entscheidung der Richterinnen Rosenbaum und Abudu sollte daher nicht nur Interesse bei Juristen und Künstlern wecken, sondern vor allem auch bei Eltern, Pädagogen und allen, die sich für die Rechte von Kindern und Jugendlichen in einer modernen Gesellschaft einsetzen. Klarheit, Transparenz und Rechtssicherheit sind Grundvoraussetzungen, damit sowohl der Schutz der Jugend als auch die Freiheit der Kunst gleichermaßen respektiert werden. Im Kern zeigt sich einmal mehr, wie wichtig es ist, die Abwägungen zum Thema Meinungsfreiheit und Jugendschutz ausschließlich auf Basis genauer gesetzlicher Vorgaben vorzunehmen. Pauschale und weit gefasste Verbotsklauseln wie „unanständige Handlungen“ führen dagegen zwangsläufig zu Konflikten mit der Verfassung und sollten vermieden werden.

Floridas richtungsweisender Schritt könnte so in vielfältiger Hinsicht als Weckruf verstanden werden, der die demokratischen Prinzipien der Meinungsfreiheit auch im Umgang mit sensiblen Schutzbedarfen von Minderjährigen zu stärken vermag.