Die globale Finanzwelt befindet sich in einer Phase großer Unsicherheit, maßgeblich beeinflusst durch die unvorhersehbare Handelspolitik der USA. Die Androhung und Umsetzung von Zöllen durch die Regierung in Washington hat weitreichende Folgen, die das Prognosevermögen der wichtigsten Zentralbanken der entwickelten Märkte deutlich erschweren. Geschäftsstrategien, Investitionsentscheidungen und geldpolitische Richtlinien geraten zunehmend ins Wanken, während die Zentralbanker versuchen, mittels klassischen Instrumenten auf ein sich rapide veränderndes Umfeld zu reagieren. In diesem Kontext ist es wichtig, die Dynamiken und Herausforderungen zu verstehen, mit denen Institutionen wie die Europäische Zentralbank, die Federal Reserve, die Bank of Canada und andere Notenbanken konfrontiert sind. Die Handelsbarrieren wirken dabei wie ein Nebel, der die Sicht auf fundamentale Wirtschaftsdaten und deren Zukunftsentwicklung verschleiert.

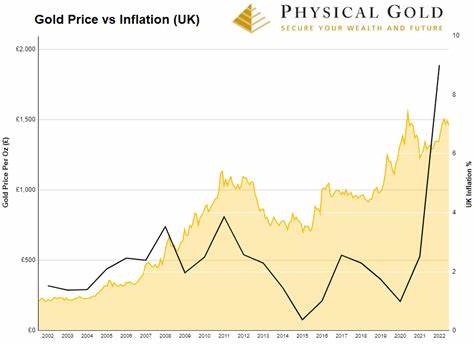

Der Einfluss der US-Zölle auf die Inflationsentwicklung lässt sich nicht eindeutig quantifizieren. Einerseits entstehen durch höhere Importkosten unmittelbare Preissteigerungen, welche die Inflation anheizen können. Andererseits dämpfen die dadurch entstehenden Unsicherheiten die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, da Unternehmen und Verbraucher vorsichtiger agieren. Dieses zweischneidige Phänomen befremdet Zentralbanken, deren Hauptaufgabe es ist, Preisstabilität zu gewährleisten und Beschäftigung zu fördern. Die Europäische Zentralbank hat in ihrer jüngsten Sitzung die Zinssätze gesenkt, um der wachsenden Konjunkturschwäche in der Eurozone zu begegnen.

Dennoch hat sie signalisiert, dass eine gewisse Pause im Lockerungskurs bevorstehen könnte, je nachdem wie sich die geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entwickeln. Die Herausforderungen sind vielfältig: Zum einen muss sie die Auswirkungen des Euro-Stärke entgegenwirken, die Exporte erschwert. Zum anderen gilt es, eine mögliche Deflation zu verhindern, die durch schwache Nachfrage und Handelsunsicherheiten genährt werden könnte. In der Schweiz zeichnet sich eine ähnliche Situation ab. Die Schweizerische Nationalbank steht vor der Debatte, ob sie die Zinssätze wieder in den negativen Bereich senken soll, um die Wirtschaft zu stützen.

Der Schweizer Franken wird besonders als sicherer Hafen in volatilen Zeiten gehandelt und hat bisher stark gegenüber dem US-Dollar zugelegt. Dies belastet die exportorientierte Wirtschaft und erhöht den Druck auf die SNB, unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen zu ergreifen. Kanada und Neuseeland reagieren auf die Handelsunsicherheiten ebenfalls vorsichtig. Die Bank of Canada hat die Zinsen zuletzt auf einem moderaten Niveau gehalten, signalisierte aber, dass sie bereit ist, die Geldpolitik weiter zu lockern, falls sich die Wachstumsprognosen verschlechtern. Die Fokussierung Kanadas auf den Handel mit den USA macht das Land besonders anfällig für negative Effekte der Zölle, gerade in Sektoren wie Automobilbau und Landwirtschaft.

Ähnlich agiert die Reserve Bank of New Zealand, die nach einer jüngsten Zinssenkung ihre zukünftigen Schritte von der weiteren Entwicklung des globalen Handels und insbesondere von China abhängig macht, ihrem wichtigsten Handelspartner. Schweden und andere Länder der Europäischen Union sehen sich mit konjunktureller Schwäche konfrontiert, welche durch die US-Handelspolitik noch verstärkt wird. Die Schwedische Riksbank hat ihre Geldpolitik zwar bisher weitgehend unverändert gelassen, deutet aber an, dass in naher Zukunft wieder geldpolitische Erleichterungen möglich sind. Dies zeigt, wie breit die Auswirkungen des Zollstreits gestreut sind und wie wenig Raum für Sicherheit die Zentralbanken derzeit haben. Die Vereinigten Staaten selbst befinden sich in einer paradoxen Lage.

Während Präsidenten Trump offenen Druck auf die Federal Reserve ausübt, die Zinsen zu senken, sehen sich die Währungshüter einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld gegenüber. Die gestiegenen Produktionskosten, der Rückgang von Aufträgen und eine erhöhte Arbeitslosigkeit in einigen Industriebereichen signalisieren die Gefahr einer Stagflation, einer Kombination aus stagnierendem Wachstum und Inflation. In einer solchen Lage sind klassische geldpolitische Maßnahmen oft wenig wirkungsvoll – Zinssenkungen könnten zwar die Wirtschaft stimulieren, gleichzeitig aber eine bereits vorhandene Inflationsgefahr verschärfen. Die Fed tendiert deshalb zu einem abwartenden Kurs, um die weiteren Entwicklungen der Handelspolitik und deren tatsächlichen wirtschaftlichen Folgen besser abschätzen zu können. Insgesamt stellt die aktuelle Entwicklung eine Zerreißprobe für die Prognoseinstrumente der Zentralbanken dar.

Die Handelsspannungen und die damit verbundenen Volatilitäten auf den Devisen- und Rohstoffmärkten machen es fast unmöglich, klare Trends zu erkennen. Die globale Verflechtung von Produktions- und Lieferketten, die engen Handelsbeziehungen und der Einfluss von politischen Entscheidungen führen dazu, dass traditionelle ökonomische Modelle an ihre Grenzen stoßen. Für Anleger, Unternehmen und politische Entscheider bedeutet dies eine ständig wachsende Unsicherheit, die sich kurzfristig nur schwer auflösen lässt. Neben den unmittelbaren Auswirkungen auf Zinssätze und Inflationszahlen haben die US-Zölle auch mittel- und langfristige Folgen für das wirtschaftliche Wachstum weltweit. Die Investitionsbereitschaft leidet, da Unternehmen das Risiko von weiter steigenden Handelsbarrieren einkalkulieren müssen.

Dies kann Innovationen verzögern und führt zu einer insgesamt geringeren Produktivität. Wettbewerbsfähigkeit und Handelsvolumina können durch protektionistische Maßnahmen dauerhaft geschwächt werden. Auch der Vertrauensverlust in multilaterale Handelsabkommen und internationale Kooperationen verschärft die Situation, da die Regeln für den globalen Handel zunehmend als unsicher wahrgenommen werden. In diesem Spannungsfeld kommt den Zentralbanken die Aufgabe zu, Risiken frühzeitig zu erkennen, flexibel zu reagieren und die Geldpolitik bestmöglich auf ein nachhaltiges wirtschaftliches Gleichgewicht auszurichten. Dies bedeutet, dass sie verstärkt auf qualitative Einschätzungen und weniger auf rein quantitative Modellannahmen zurückgreifen müssen.

Es erfordert auch eine enge Kommunikation mit Regierungen und anderen Institutionen, um gemeinsame Strategien gegen potenzielle negative Effekte zu entwickeln. Abschließend lässt sich sagen, dass die US-Zölle derzeit wie ein Nebel vor der wirtschaftlichen Linse der Zentralbanken liegen und das klare Erkennen von Trends und Entwicklungen erschweren. Die künftige Geldpolitik wird maßgeblich davon abhängen, wie sich der Handelspolitische Kurs in Washington entwickelt und wie schnell sich die globalen Märkte an neue Realitäten anpassen können. In dieser dynamischen und komplexen Situation sind Innovation, Transparenz und internationale Kooperation entscheidende Faktoren für Stabilität und Wachstum in den kommenden Jahren.