In den letzten Jahren hat sich ein deutlicher Trend abgezeichnet: Wissenschaftliche Konferenzen, die früher in den Vereinigten Staaten stattfanden, verlagern ihre Veranstaltungen zunehmend ins Ausland. Dieser Wandel ist eng mit kontinuierlich wachsenden Sorgen unter Forschern aus aller Welt verbunden, die die Einreise in die USA aus Angst vor restriktiven Grenzkontrollen und langwierigen Visa-Verfahren zunehmend meiden. Dabei sind wissenschaftliche Kongresse und Symposien ein essenzieller Bestandteil des internationalen Wissensaustauschs, der Kollaboration und der Innovation. Das Verlassen der USA durch große wissenschaftliche Kongresse kann somit langfristig Einfluss auf den Ruf und die Wettbewerbsfähigkeit des amerikanischen Wissenschaftsstandorts haben. Die jüngsten Verschärfungen der Einreisebestimmungen und die verstärkte Überprüfung von Besuchern an den US-Grenzen haben bei vielen ausländischen Wissenschaftlern eine gewisse Verunsicherung hervorgerufen.

Besonders betroffen sind Forscher aus Ländern mit strengeren Kontrollvorschriften oder solchen, die verstärkt unter dem Sicherheitsfokus der US-Regierung stehen. Die Folge sind Ängste vor Ablehnungen bei der Einreise, längere Wartezeiten und mögliche Kontroversen bei der Einfuhr sensibler wissenschaftlicher Daten oder technischer Ausrüstungen. Diese Faktoren beeinflussen nicht nur individuelle Forscher, sondern auch Veranstalter großer Konferenzen, die ihre Programme umplanen oder komplett verlegen müssen, um internationalen Teilnehmern eine reibungslosere Teilnahme zu ermöglichen. Der weltweite Wettbewerb um den besten Wissenschaftsstandort spitzt sich dadurch erheblich zu. Europa, Asien und andere Regionen profitieren von dieser Entwicklung, da sie vermehrt Konferenzen austragen, die zuvor in den USA stattfanden.

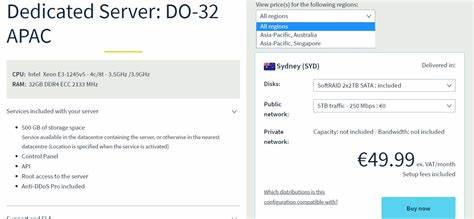

Insbesondere wissenschaftlich führende Städte und Institutionen in Deutschland, den Niederlanden, Japan oder Singapur bieten attraktive Alternativen mit unkomplizierteren Einreisemöglichkeiten und einer offenen Willkommenskultur für internationale Wissenschaftler. Die Verlegung der Veranstaltungen hat nicht nur kurzzeitige organisatorische Folgen, sondern auch weitreichende Auswirkungen auf Netzwerkbildung und den wissenschaftlichen Austausch. Ein zentrales Problem an den US-Grenzen sind die verschärften Visa-Bestimmungen, die besonders sogenannte F-1 und J-1 Visa betreffen, welche häufig von Studierenden, Postdoktoranden und Gastwissenschaftlern genutzt werden. Die Beantragung dieser Visa wird zunehmend komplexer und mit strengen Überprüfungen verbunden, was zu längeren Bearbeitungszeiten und Unsicherheit führt. Besonders Wissenschaftler aus Ländern, die als potenzielle Sicherheitsrisiken eingestuft werden, sehen sich einem erhöhten bürokratischen Aufwand und dem Risiko einer Ablehnung gegenüber.

Zudem berichteten Forscher vermehrt von unangemessenen Fragen während der Einreiseinterviews oder Verzögerungen beim Grenzübertritt, was noch zusätzlich die Bereitschaft zur Teilnahme an US-Veranstaltungen mindert. Die Verschiebungen betreffen nicht nur einzelne Konferenzen, sondern durchaus ein breiteres Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen. Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Medizin und Sozialwissenschaften sind gleichermaßen betroffen. Dabei ist die internationale Sichtbarkeit einer Konferenz entscheidend für deren Erfolg. Wenn Teilnehmer aus aller Welt nicht mehr sicher nach Amerika reisen können, leidet sowohl die Qualität der wissenschaftlichen Diskussion als auch der interdisziplinäre Austausch.

Der Verlust international bedeutender Tagungen könnte amerikanische Universitäten und Forschungseinrichtungen zudem daran hindern, sich auf dem globalen F&E-Markt als attraktive Partner zu positionieren. Neben den unmittelbaren Auswirkungen auf die Konferenzen selbst, gibt es auch Konsequenzen für den wirtschaftlichen Sektor der USA. Wissenschaftliche Kongresse generieren bedeutende Einnahmen für Gastgeberstädte durch Tourismus, Hotelbelegung, Gastronomie und Dienstleistungen. Verlegte Veranstaltungen bedeuten hier erhebliche Umsatzeinbußen, die sich wiederum auf lokale Arbeitsmärkte und Investitionen in Wissenschaftsinfrastruktur auswirken können. Dies steht in einem starken Kontrast zum Ziel, die USA als führenden Innovationsstandort zu stärken.

Die Ursachen für die restriktiveren Einreisebestimmungen sind vielfältig und zum Teil politisch motiviert. Seit der Führung der Trump-Administration haben sich die US-Sicherheitsmaßnahmen deutlich verschärft, was sich teilweise auch nach Amtswechsel nicht signifikant entspannt hat. Themen wie Schutz vor Terrorismus, Wirtschaftsspionage und Illegale Migration spielen eine wichtige Rolle bei der Formulierung der Einreisepolitik. Wissenschaftliche Gemeinschaften wundern sich jedoch häufig über die Kollision zwischen der Notwendigkeit eines offenen Austauschs und den strengen Sicherheitsauflagen. Um dem entgegenzuwirken, fordern viele Wissenschaftler und Organisationen Reformen bei den Visavergabeverfahren sowie eine erleichterte Einreise für Forscher und akademische Fachkräfte.

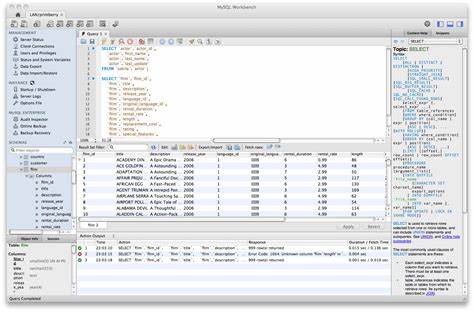

Flexible Regelungen, schnellere Genehmigungen und transparente Prozesse könnten vielen Ängsten begegnen und das Vertrauen zurückgewinnen. Ebenfalls werden digitale oder hybride Veranstaltungsformate immer häufiger als Zwischenlösung genutzt, um den internationalen Austausch trotz physischer Barrieren sicherzustellen. Doch diese Formate erreichen nach Meinung vieler Experten nicht die gleiche Qualität persönlicher Begegnungen und Vernetzung, die Vollveranstaltungen bieten. Ein weiterer Aspekt ist der Verlust von Talenten, der durch komplexe Einreisebestimmungen begünstigt wird. Viele Nachwuchsforscher entscheiden sich gegen eine Karriere, die stark auf internationale Reisen und Kooperationen angewiesen ist, wenn die Hürden zu hoch sind.

Forschungslabore in den USA könnten dadurch erschwert Zugang zu den besten Köpfen der Welt haben, was langfristig Innovation und Wettbewerbsfähigkeit schwächt. Die Dynamik der Wissenschaftsgemeinschaft ist jedoch weltweit vernetzt und wandlungsfähig. Länder wie Deutschland, die Niederlande, Kanada und Australien investieren verstärkt in ihre wissenschaftlichen Infrastrukturen und schaffen günstige Bedingungen sowohl für inländische als auch für internationale Wissenschaftler. Sie profitieren von der Tatsache, dass Forscher zunehmend alternative Standorte suchen, die offen und sicher sind. Dies führt zu einer Diversifizierung der Wissenschaftslandschaft und möglicherweise auch zu einer stärkeren Regionalisierung von Forschungskonferenzen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Angst vor den US-Grenzen ein ernstzunehmendes Thema für die internationale Wissenschaftsgemeinde ist. Die Verlegung von Konferenzen in andere Länder ist ein Symptom für tiefgreifende Herausforderungen in der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Sicherheit. Langfristig müssen die Vereinigten Staaten Wege finden, den Balanceakt zwischen Schutz der nationalen Sicherheit und Förderung der globalen Wissenschaftskooperation besser zu meistern, um nicht an Bedeutung als Top-Standort für Forschung und Innovation zu verlieren. Die wissenschaftliche Gemeinschaft steht vor der Aufgabe, diesen Herausforderungen konstruktiv zu begegnen. Politik, Universitäten und Veranstalter sollten gemeinsam an Lösungen arbeiten, die den sicheren Zugang zu den USA erleichtern, ohne die notwendige Sicherheit zu gefährden.

Zugleich müssen alternative Formate und Standorte gestärkt werden, sodass die internationale Kooperation weiterhin floriert. Nur so kann der wissenschaftliche Fortschritt auch künftig von einer offenen und inklusiven globalen Gemeinschaft profitieren.